NRG5051 : Une avancée prometteuse dans le traitement des maladies neurodégénératives

Découvrez comment NRG Therapeutics prépare le terrain pour NRG5051, un nouvel inhibiteur prometteur dans la lutte contre les maladies neurodégénératives.

Découvrez comment NRG Therapeutics prépare le terrain pour NRG5051, un nouvel inhibiteur prometteur dans la lutte contre les maladies neurodégénératives.

Découvrez comment MCO-010 améliore durablement la vision des patients atteints de rétinite pigmentaire, selon l’étude REMAIN.

Découvrez comment les complexes Aβ/fibrinogène altèrent les synapses et la barrière hémato-encéphalique dans la maladie d’Alzheimer.

Découvrez comment les cellules alvéolaires de type 2 pourraient être ciblées pour améliorer la régénération pulmonaire et combattre les maladies respiratoires.

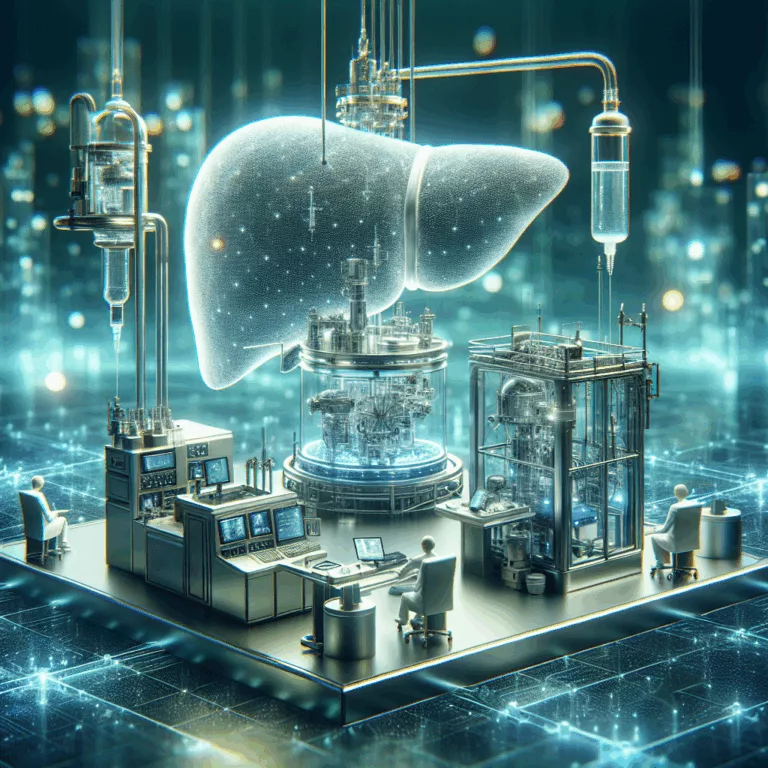

Ochre Bio lance le Liver ICU, un laboratoire unique pour tester des traitements dans de vrais organes humains, transformant la recherche sur le foie.

Découvrez comment Elevara Medicines innove avec une thérapie ciblant les fibroblastes pour traiter l’arthrite rhumatoïde et d’autres maladies inflammatoires.

Découvrez comment Vesalius et Wisp transforment la santé des femmes avec des thérapies par peptides axées sur la longévité et le bien-être.

Découvrez les résultats de l’essai APOLLOE4 sur ALZ-801, un traitement prometteur pour les patients APOE4 souffrant d’Alzheimer précoce.

Découvrez comment l’épicatéchine, l’halofuginone et le mitoglitazone pourraient révolutionner la prolongation de la durée de vie.

Découvrez comment Genflow Biosciences révolutionne la santé animale avec sa thérapie génique SIRT6, promettant une vie plus longue et en meilleure santé pour nos chiens.