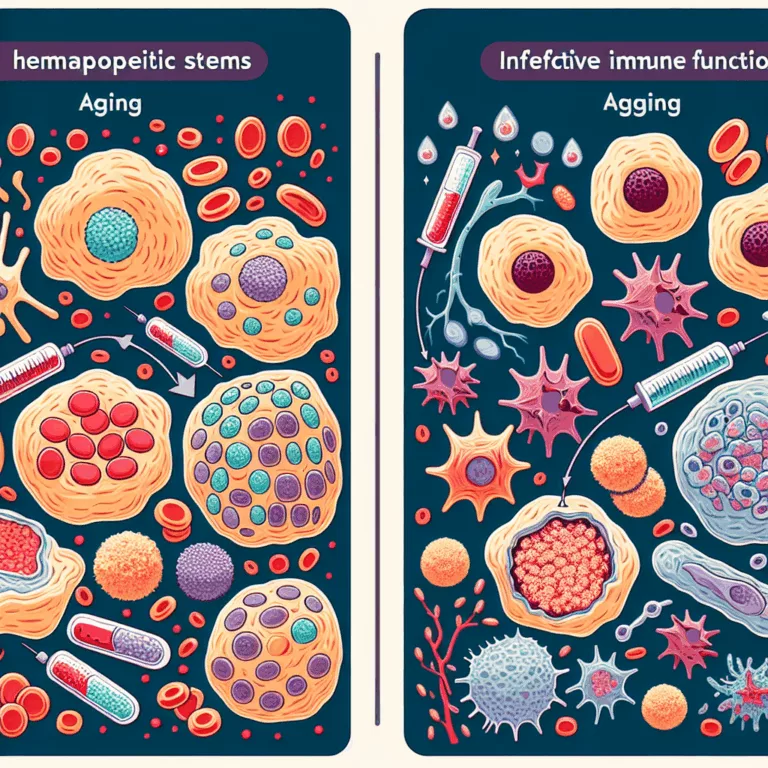

Traçage épigénétique des lignées : Comprendre la complexité hématopoïétique et le déclin lié à l’âge

L’intérêt croissant pour les racines cellulaires du vieillissement a conduit à une étude récente publiée dans Nature qui place l’hématopoïèse clonale, souvent perçue à travers le prisme du risque oncogénique, dans un récit biologique plus large. Des chercheurs du Centre for Genomic Regulation et de l’IRB Barcelona ont développé EPI-clone, une méthode sans transgène pour…