Les Chats et la Démence : Un Modèle Naturel pour Comprendre la Maladie d’Alzheimer

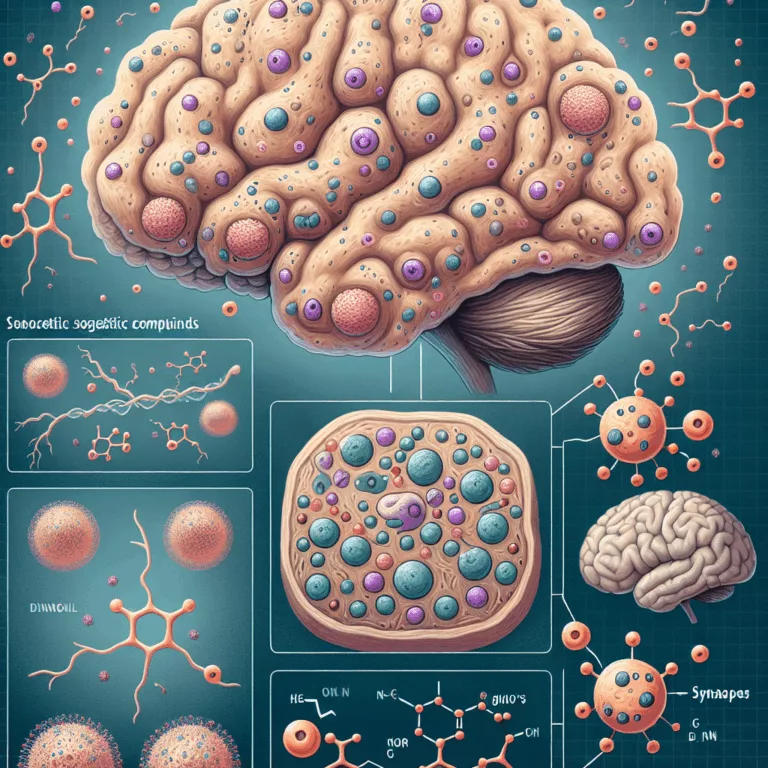

Une étude menée par l’Université d’Édimbourg a révélé que les chats atteints du syndrome de dysfonction cognitive féline, souvent désigné comme démence féline, présentent des caractéristiques neuropathologiques similaires à celles des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le rapport, publié dans le European Journal of Neuroscience, indique que l’accumulation d’amyloïde-bêta au sein des synapses des…