Restauration des cellules souches vieillissantes : Une nouvelle approche pour les thérapies régénératives

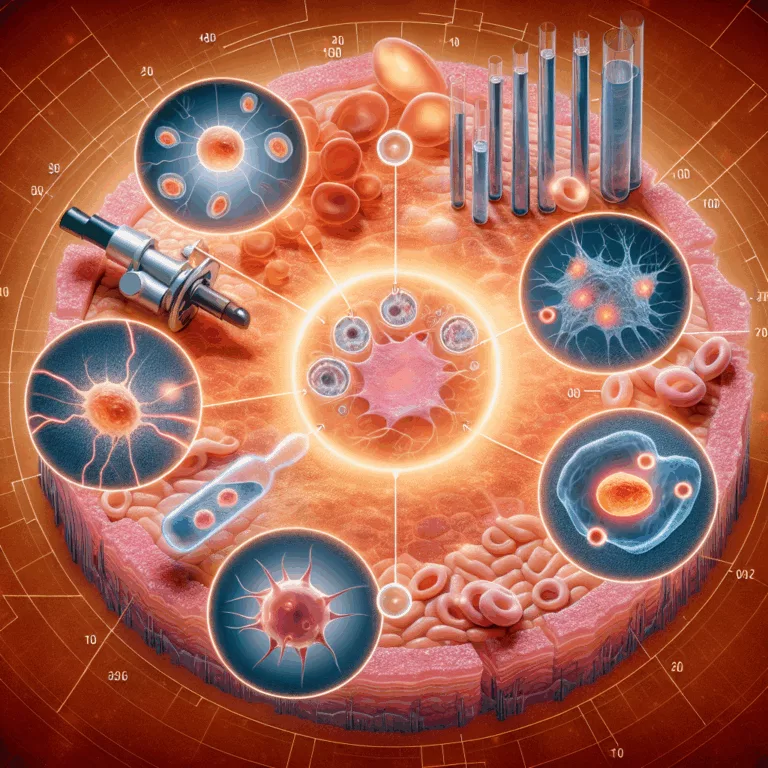

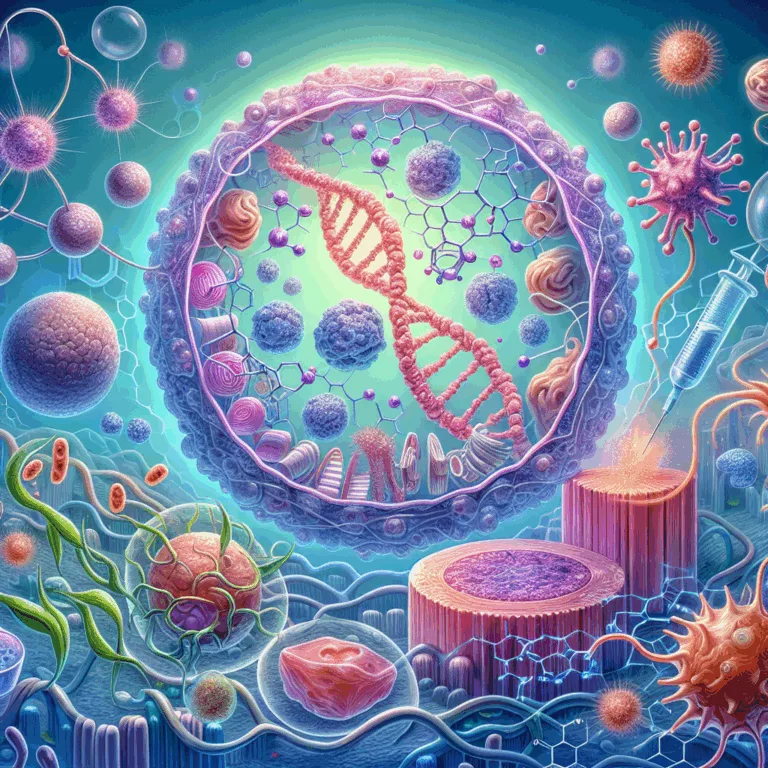

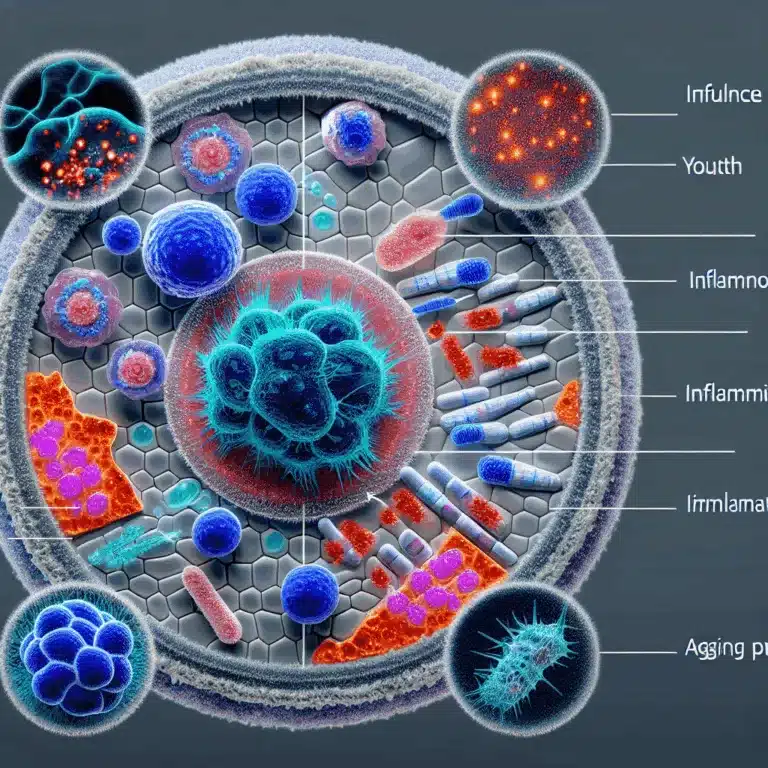

Des chercheurs ont découvert que cultiver des cellules vieillissantes dans un milieu jeune les amène à se comporter et à fonctionner plus comme des cellules jeunes, ce qui suggère une nouvelle méthode pour créer des thérapies basées sur les cellules souches. Les cellules souches mésenchymateuses (CSM), capables de se différencier en plusieurs types cellulaires fonctionnels,…