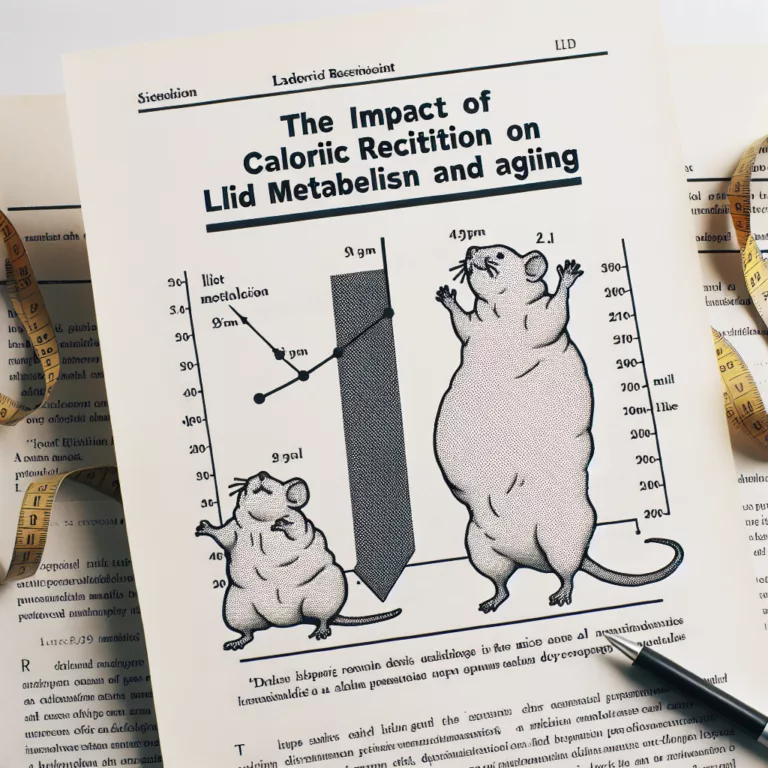

Effets Synergiques du Rapamycine et Tramétinib sur l’Extension de la Durée de Vie des Souris

Cette étude récente examine l’effet synergique de la combinaison du rapamycine et du tramétinib sur l’extension de la durée de vie des souris. Le rapamycine, utilisé initialement comme immunosuppresseur, est reconnu comme un puissant géroprotecteur qui a démontré une augmentation de l’espérance de vie médiane chez les souris dans des essais cliniques. Son mécanisme d’action…