Un gène du chromosome X : Clé de la neuroinflammation et de la sclérose en plaques chez les femmes

Découvrez comment un gène du chromosome X influence l’inflammation et la sclérose en plaques, et comment la metformine peut inverser ces effets.

Découvrez comment un gène du chromosome X influence l’inflammation et la sclérose en plaques, et comment la metformine peut inverser ces effets.

Les connexions axonales entre les neurones sont entourées de myéline, qui agit comme un isolant pour permettre la propagation des impulsions électriques le long de l’axone. Comme toutes les structures moléculaires dans le corps et le cerveau, le gainage de myéline subit des dommages continus et doit être maintenu en permanence pour prévenir les dysfonctionnements…

Les chercheurs examinent le rôle du récepteur LAG-3 sur les lymphocytes T, qui agit comme un point de contrôle pour supprimer l’activité de ces cellules. Bien que LAG-3 ait été exploré dans le cadre des thérapies par inhibiteurs de points de contrôle pour le traitement du cancer, son efficacité dans ce contexte a été limitée….

Les maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la sclérose en plaques (SEP), se caractérisent par des mécanismes pathologiques variés, notamment l’accumulation de protéines mal repliées, le stress oxydatif, la neuroinflammation et des perturbations dans la signalisation neuronale. Par exemple, la maladie d’Alzheimer est principalement…

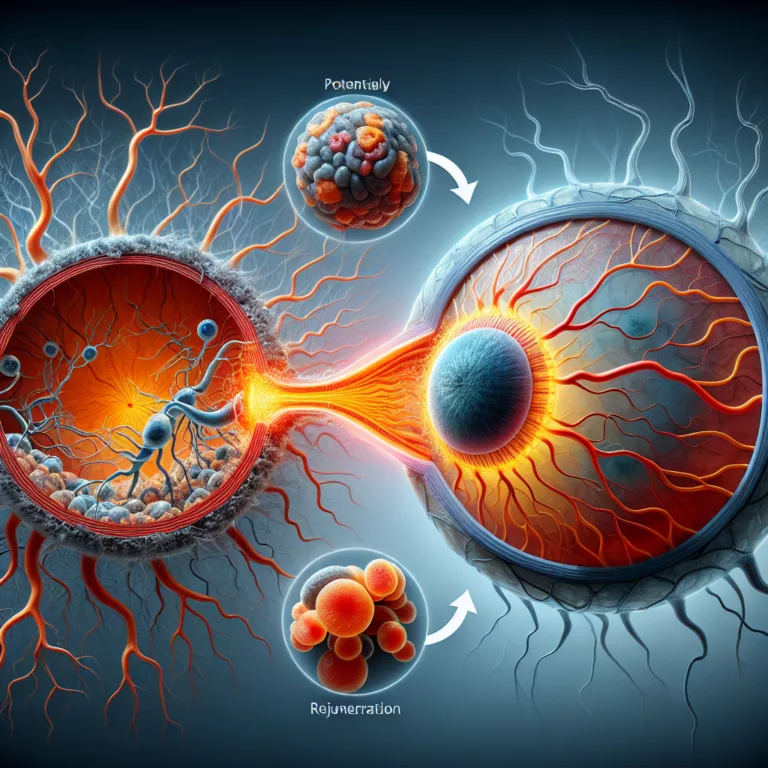

La société de biotechnologie FibroBiologics a annoncé une avancée dans le domaine de la recherche sur les maladies neurodégénératives, en démontrant que l’administration intraveineuse de fibroblastes peut favoriser la remyélinisation dans le cerveau des souris. La myéline est une couche isolante essentielle qui entoure les fibres nerveuses, permettant une communication efficace entre les neurones. Les…

Le texte aborde l’isolement relatif de l’œil par rapport au reste du corps et explique comment cela permet une étude plus ciblée des traitements médicaux, notamment pour les maladies oculaires. Les chercheurs s’intéressent particulièrement aux cellules rétiniennes, utilisant la rétine comme un indicateur de l’état du système nerveux central, surtout dans le cadre des conditions…

La myéline est une structure essentielle qui forme une gaine isolante autour des axones reliant les neurones, jouant un rôle crucial dans la conduction des impulsions nerveuses. La perte dramatique de myéline, comme c’est le cas dans des conditions telles que la sclérose en plaques, entraîne des symptômes graves et peut mener à la mort….