L’impact du microbiome sur le vieillissement : mécanismes et implications pour la santé

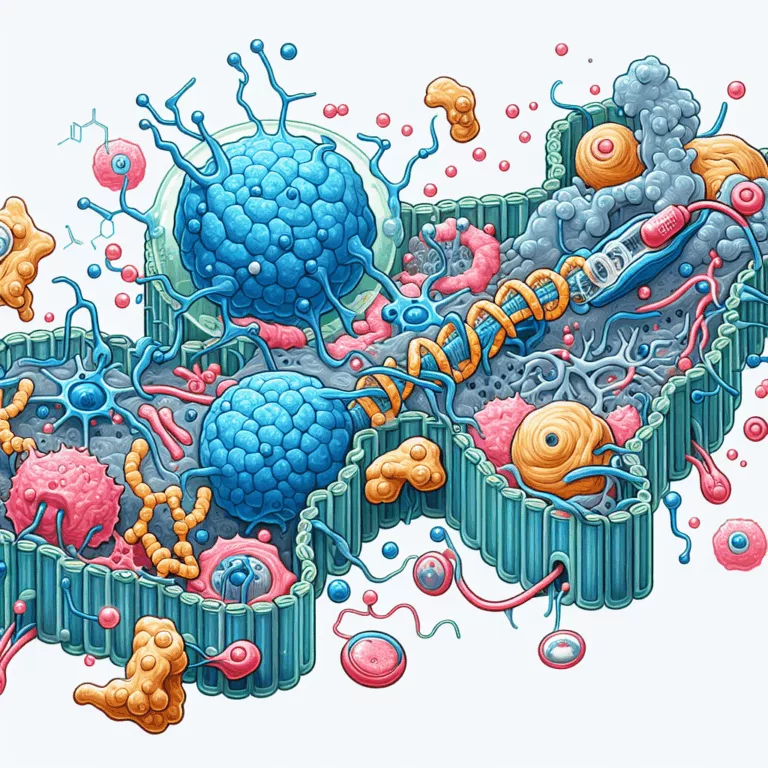

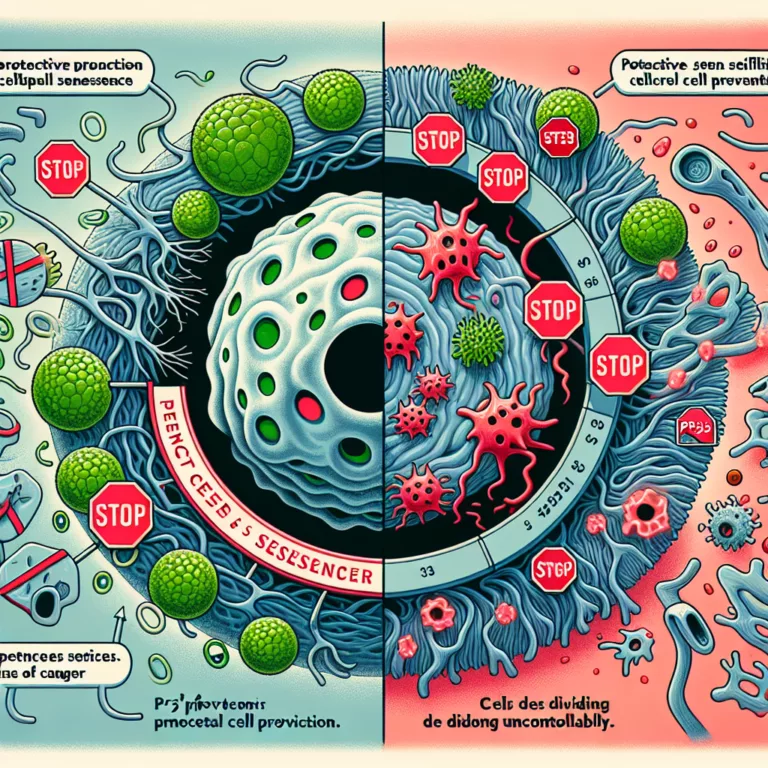

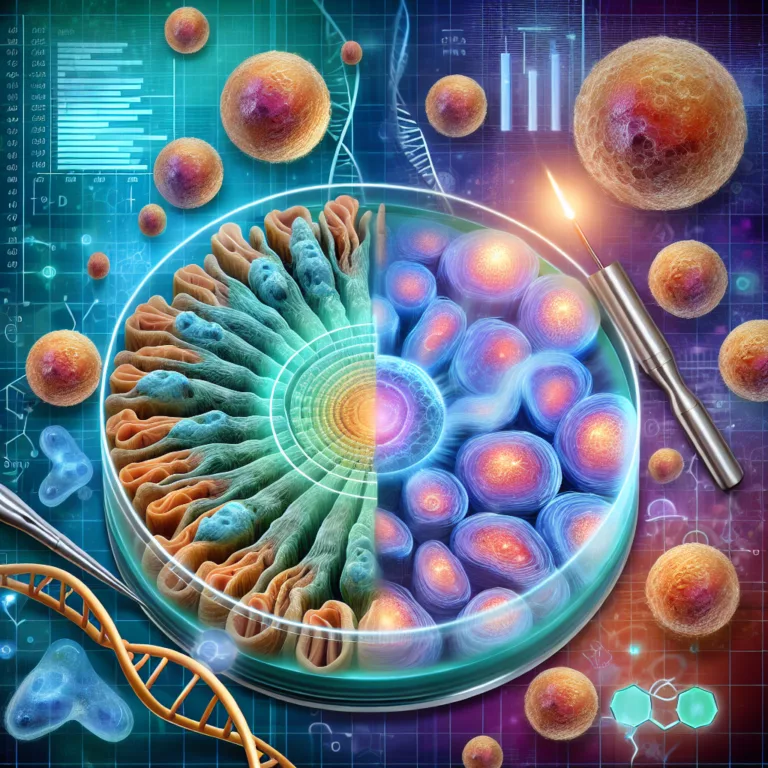

La recherche sur le vieillissement met en lumière l’impact des dommages à l’ADN et de l’érosion des télomères comme des caractéristiques essentielles du processus de vieillissement. Les mécanismes par lesquels les changements dans les populations microbiennes du corps, en particulier le microbiome intestinal, influencent ces résultats sont discutés. L’inflammation, qui est exacerbée avec l’âge, joue…