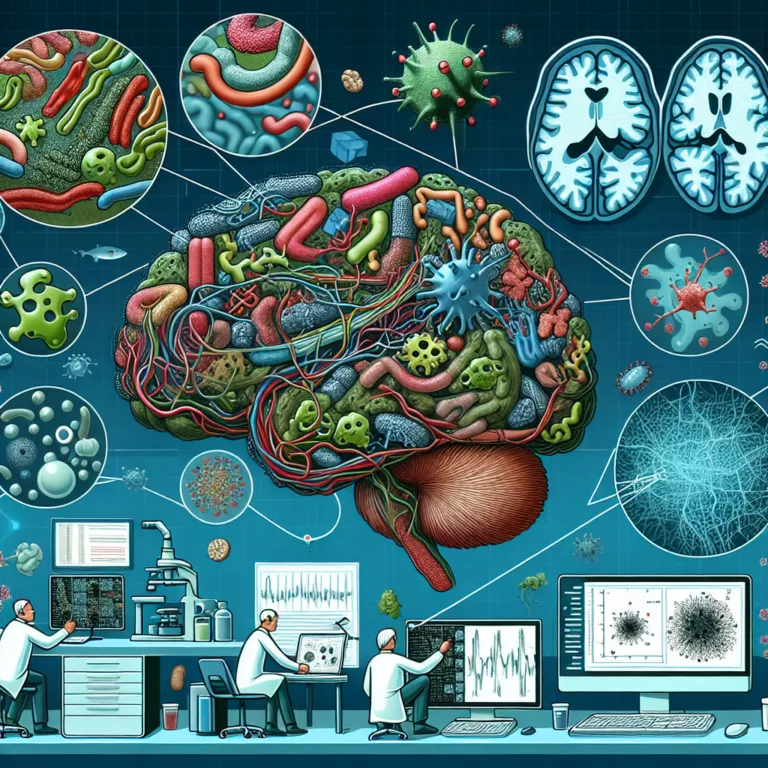

L’impact du microbiome intestinal sur la maladie d’Alzheimer : études et implications

Au cours des dernières années, de nombreuses études ont révélé que les patients atteints de la maladie d’Alzheimer présentent une composition distincte de leur microbiome intestinal par rapport à des pairs du même âge. Le microbiome intestinal évolue avec l’âge, perdant des microbes bénéfiques et leur production de métabolites nécessaires au fonctionnement des tissus, tout…