L’Influence du BDNF sur la Santé Cognitive des Personnes Âgées

Découvrez comment le BDNF influence la fonction cognitive et son rôle potentiel dans le déclin cognitif des personnes âgées.

Découvrez comment le BDNF influence la fonction cognitive et son rôle potentiel dans le déclin cognitif des personnes âgées.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Aging a mis en évidence le rôle d’une protéine associée au fer, FTL1, dans le déclin cognitif lié à l’âge. Les chercheurs de l’UC San Francisco ont identifié FTL1 comme un facteur pro-vieillissement dans l’hippocampe, une région du cerveau cruciale pour l’apprentissage et la mémoire. Ils ont…

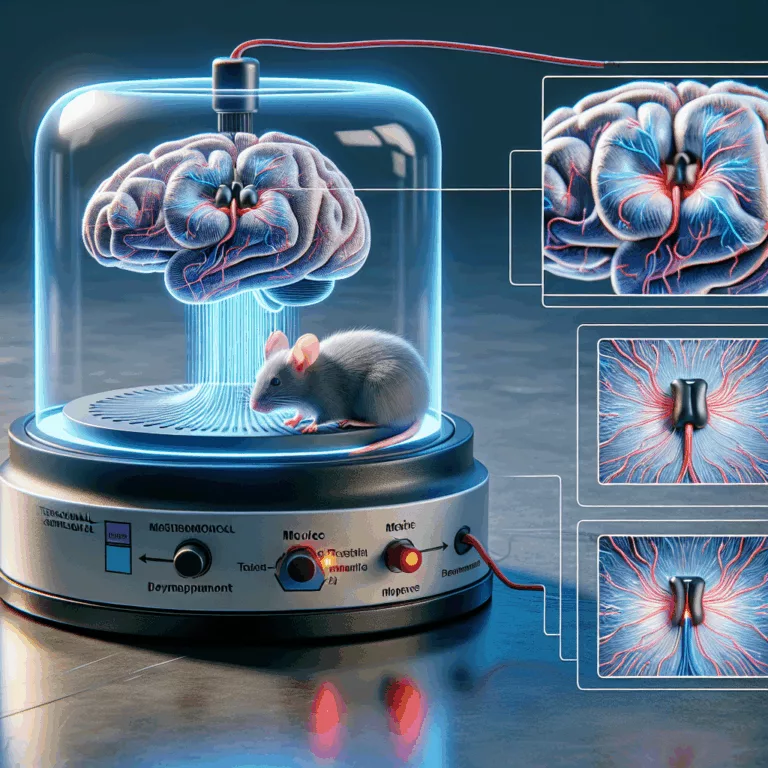

La stimulation magnétique transcrânienne (TMS) est une technique qui a montré des bénéfices dans certaines études, mais sa reproduction est difficile en raison de la variété des équipements, des fréquences, de la puissance et de la durée des traitements, dont beaucoup sont mal spécifiées dans les publications. Les mécanismes par lesquels la TMS produit des…

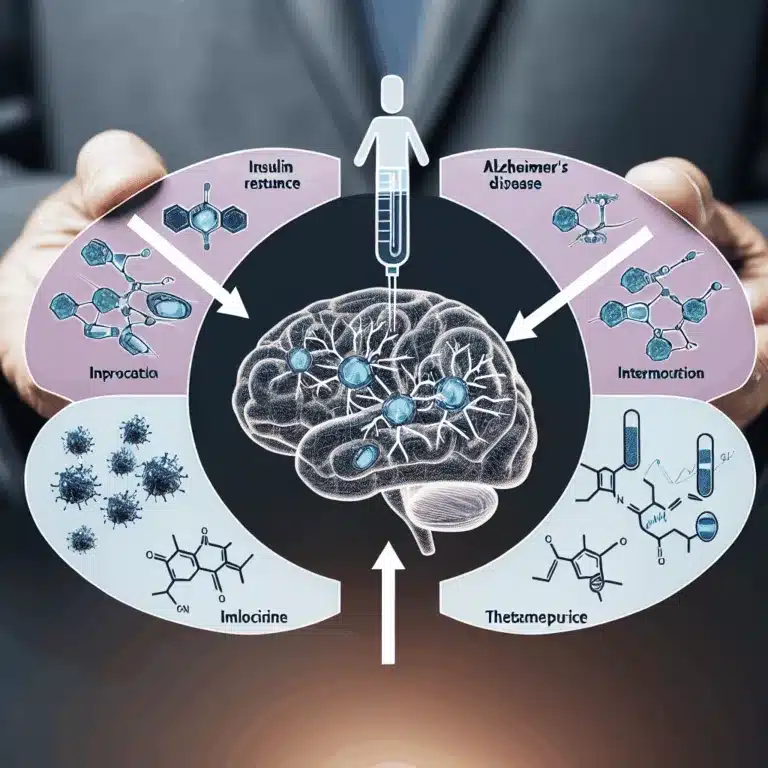

La recherche a considéré le rôle de la dysrégulation du métabolisme de l’insuline dans le développement de la maladie d’Alzheimer, suggérant même qu’elle pourrait être classée comme un diabète de type 3. Bien que les données épidémiologiques montrent que la maladie d’Alzheimer n’est pas aussi clairement une conséquence directe et fiable de l’obésité et des…

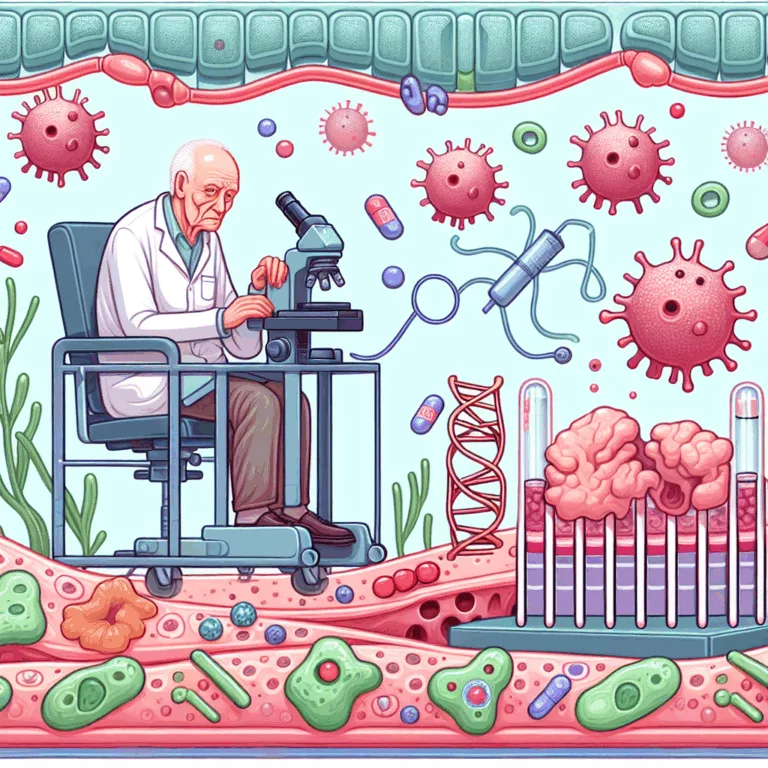

Dans le domaine du vieillissement du cerveau, les chercheurs se penchent de plus en plus sur le dysfonctionnement inflammatoire du système immunitaire du système nerveux central, en particulier sur les cellules immunitaires innées, connues sous le nom de microglies, qui sont analogues aux macrophages dans le reste du corps. Les conditions neurodégénératives se caractérisent par…

Le facteur plaquettaire 4 (PF4) est une chimiokine dérivée des plaquettes, trouvée dans le sang, qui joue un rôle essentiel dans la modulation du rajeunissement du cerveau âgé. Des études récentes montrent que la sécrétion de PF4 est cruciale pour les bénéfices cognitifs associés à des interventions telles que les transfusions de sang jeune, le…

L’expression excessive du facteur de transcription XBP1 a été démontrée comme capable d’allonger la vie des mouches, probablement en améliorant l’efficacité de la réponse des protéines mal repliées, un processus de maintenance cellulaire. XBP1 influence également des mécanismes variés tels que la fonction immunitaire, le métabolisme lipidique et le métabolisme du glucose. Cette diversité d’effets…

Les microglies sont des cellules immunitaires innées du cerveau, comparables aux macrophages dans d’autres parties du corps. Elles jouent un rôle crucial dans la défense contre les pathogènes, l’élimination des cellules endommagées, le nettoyage des débris, et l’assistance à certaines fonctions des réseaux neuronaux. Avec l’âge, les microglies ont tendance à adopter un comportement inflammatoire…

Cette discussion porte sur la pertinence des changements liés à l’âge dans la régulation épigénétique de l’expression génétique par rapport à la fonction de la mémoire. Le comportement d’une cellule est déterminé par la structure de l’ADN nucléaire, qui détermine quelles régions sont accessibles à la machinerie de transcription responsable de la production de molécules…