L’impact du vieillissement intestinal sur la santé et la longévité

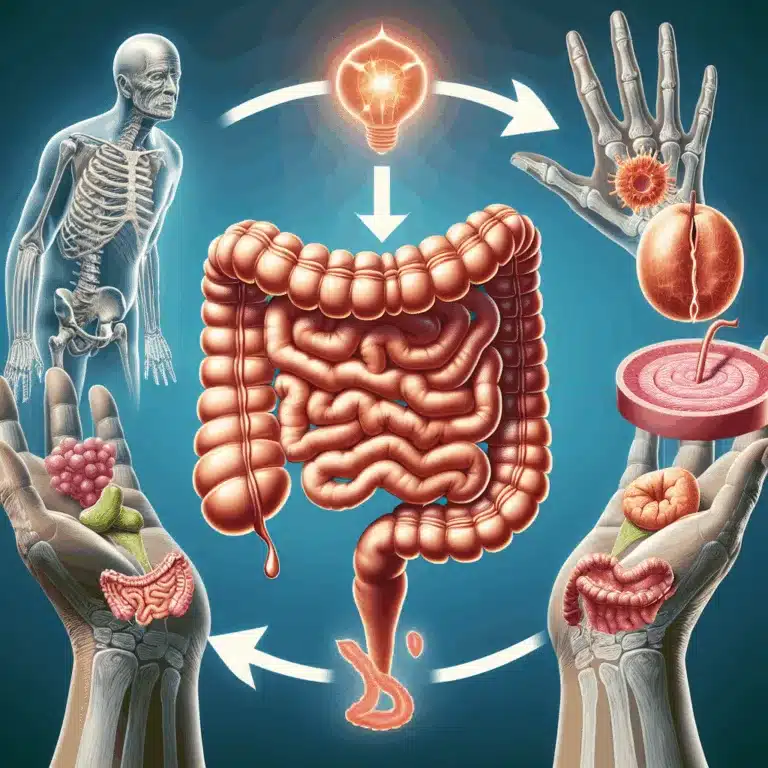

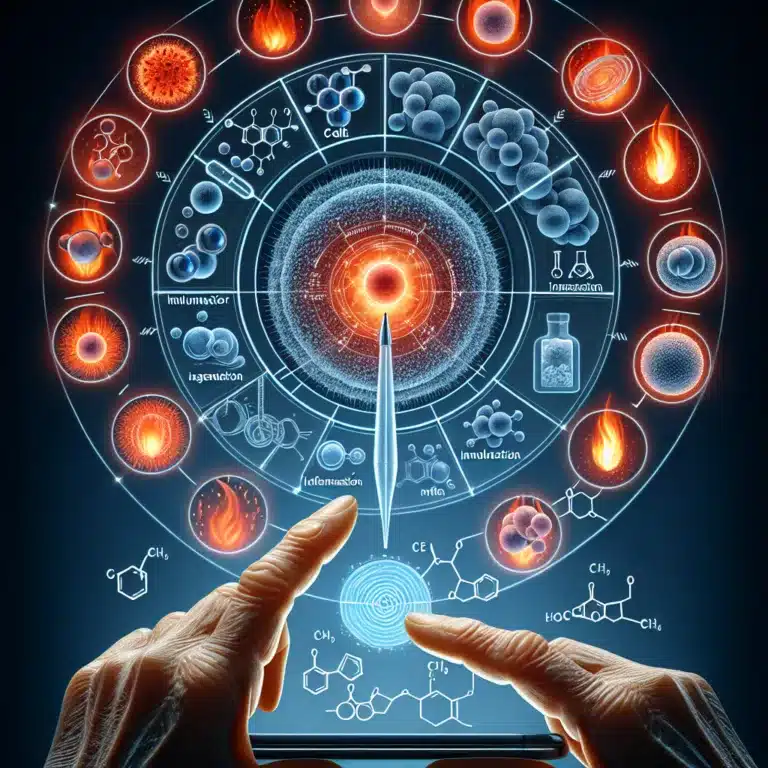

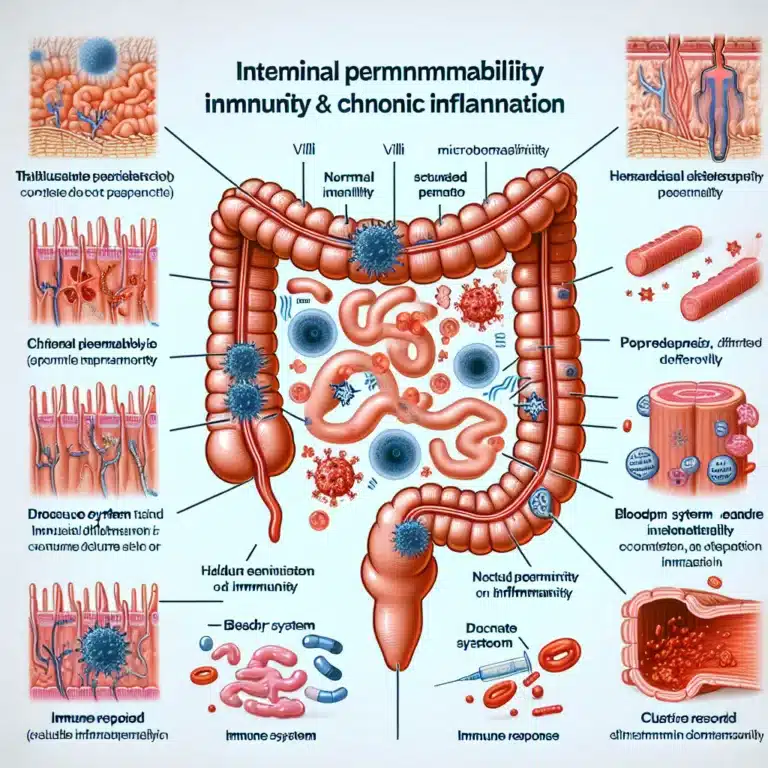

L’âge intestinal est un concept central dans le vieillissement systémique, marqué par un déclin progressif de la structure et de la fonction intestinales. Les mécanismes principaux impliquent la dysrégulation du renouvellement des cellules épithéliales et la dysbiose du microbiote intestinal. Bien que le vieillissement intestinal ne soit souvent pas la cause principale de mortalité chez…