La perte de coordination de l’expression génique comme biomarqueur du vieillissement biologique

Découvrez comment la perte de coordination de l’expression génique pourrait révéler les mécanismes secrets du vieillissement biologique.

Découvrez comment la perte de coordination de l’expression génique pourrait révéler les mécanismes secrets du vieillissement biologique.

La recherche sur la neurodégénérescence a longtemps exploré le rôle des protéines présentes aux côtés des agrégats d’amyloïde-β (Aβ) dans le cerveau vieillissant. Dans ce contexte, une protéine d’intérêt est la midkine (MDK), qui est associée à une réponse protectrice face à l’agrégation de l’amyloïde-β. Des études de profilage protéomique des cerveaux de patients atteints…

Le cerveau vieillissant subit de nombreux changements au niveau de la biochimie cellulaire, dont un grand nombre sont nocifs. Ces modifications interagissent de manière complexe, rendant leur compréhension difficile. Alors que certaines recherches se concentrent sur des zones déjà explorées de la biochimie cérébrale, il devient évident que l’attention devrait également se porter sur les…

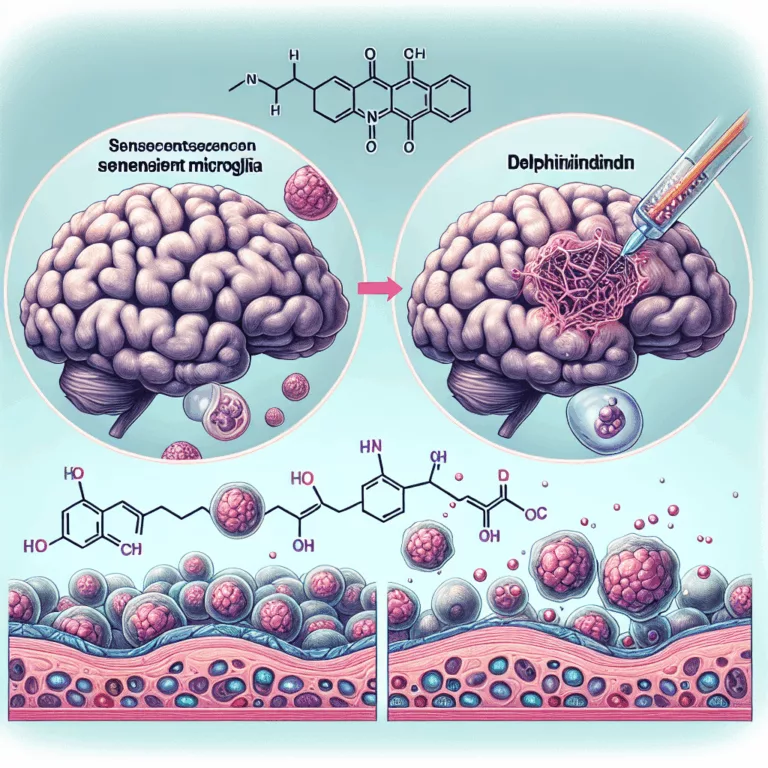

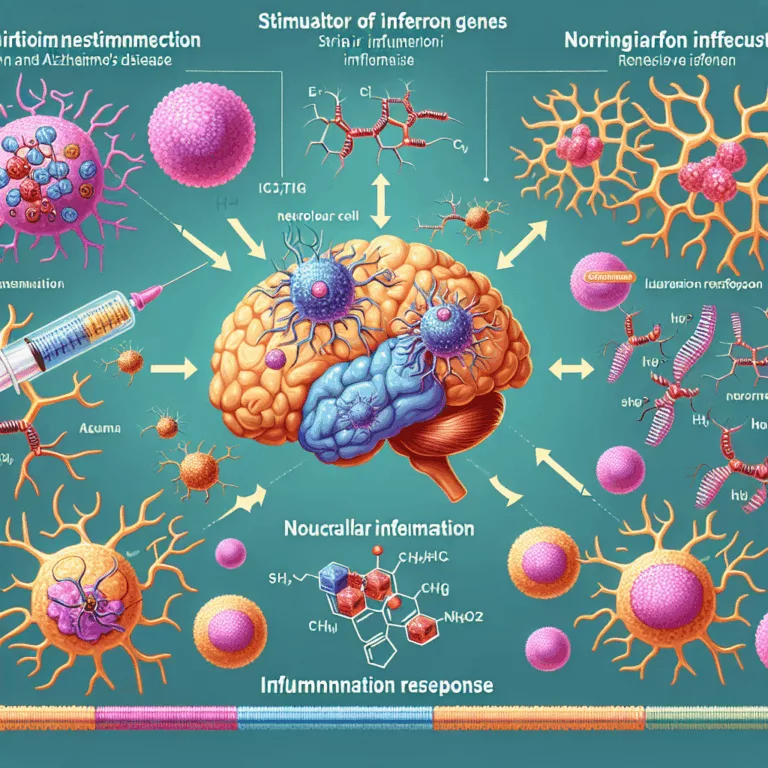

Les microglies sont des cellules immunitaires innées du cerveau, comparables aux macrophages dans le reste du corps. Des recherches récentes montrent que le comportement inflammatoire maladaptatif des microglies dans le cerveau vieillissant joue un rôle crucial dans l’apparition et la progression de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer. Certaines microglies deviennent inflammatoires en réponse à…

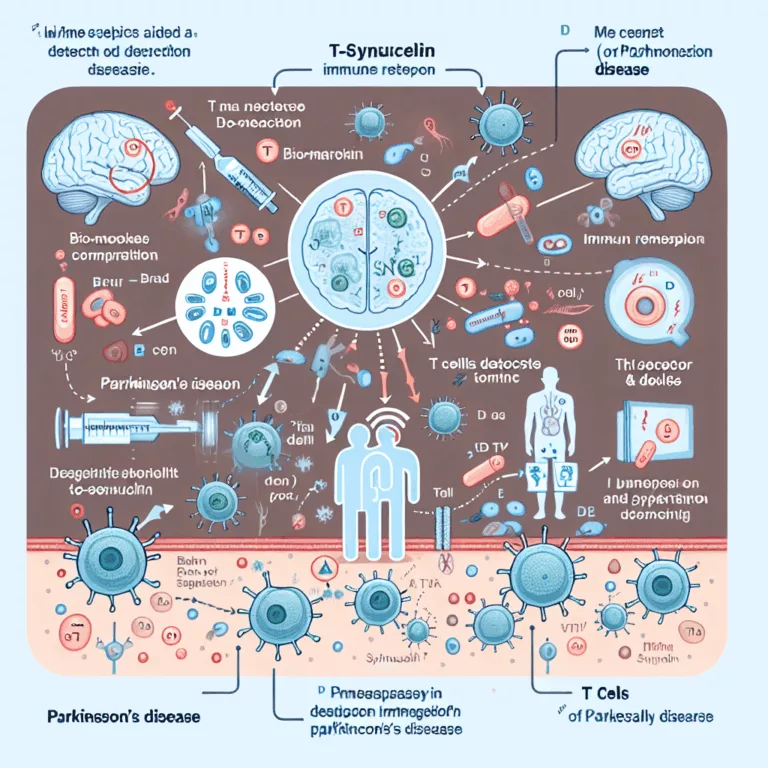

La protéine α-synuclein joue un rôle central dans la maladie de Parkinson, en se mal repliant et en se propageant d’un neurone à l’autre dans le système nerveux, provoquant ainsi la pathologie associée à cette maladie. Des études montrent que chez les patients atteints de Parkinson, les cellules T présentent une réactivité accrue envers l’α-synuclein,…

Les conditions neurodégénératives sont étroitement liées à l’inflammation chronique associée au vieillissement, ce qui nuit à la structure et à la fonction des tissus. De nombreuses preuves indiquent que la fonctionnalité dysrégulée des cellules immunitaires dans le cerveau contribue de manière significative à la pathologie. Cependant, le signalement inflammatoire est complexe, et il est difficile…

Cette étude met en lumière la vulnérabilité accrue des souris âgées face à la pathologie causée par l’introduction d’agrégats d’amyloïde-β dans le tissu cérébral, par rapport aux souris jeunes. Les agrégats d’amyloïde-β, qui se forment à la suite de la malformation de cette protéine, sont considérés comme un facteur clé dans le développement de la…

Les cellules sénescentes s’accumulent avec l’âge, en raison de la diminution de la capacité du système immunitaire à les détruire. Ces cellules, bien que bénéfiques dans certains contextes comme la guérison des blessures, perturbent la structure et la fonction des tissus grâce à leurs sécrétions pro-inflammatoires. Leur accumulation est liée à des résultats cliniques défavorables….

L’inflammation chronique est un élément majeur du vieillissement, perturbant la structure et la fonction des tissus. Ce texte examine les dysfonctionnements du système immunitaire associés à la maladie cérébrale des petits vaisseaux (cSVD), en notant diverses mesures reflétant l’inflammation. De nombreuses preuves indiquent que l’inflammation de l’endothélium vasculaire, la couche interne des vaisseaux sanguins, est…

Les résultats d’un essai de phase 1 sur l’association senolytique bien connue de dasatinib et quercétine (D+Q) chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont été publiés dans la revue Neurotherapeutics. Les chercheurs soulignent la relation entre les cellules sénescentes et la maladie d’Alzheimer, notant que ces cellules dans le cerveau sont associées à…