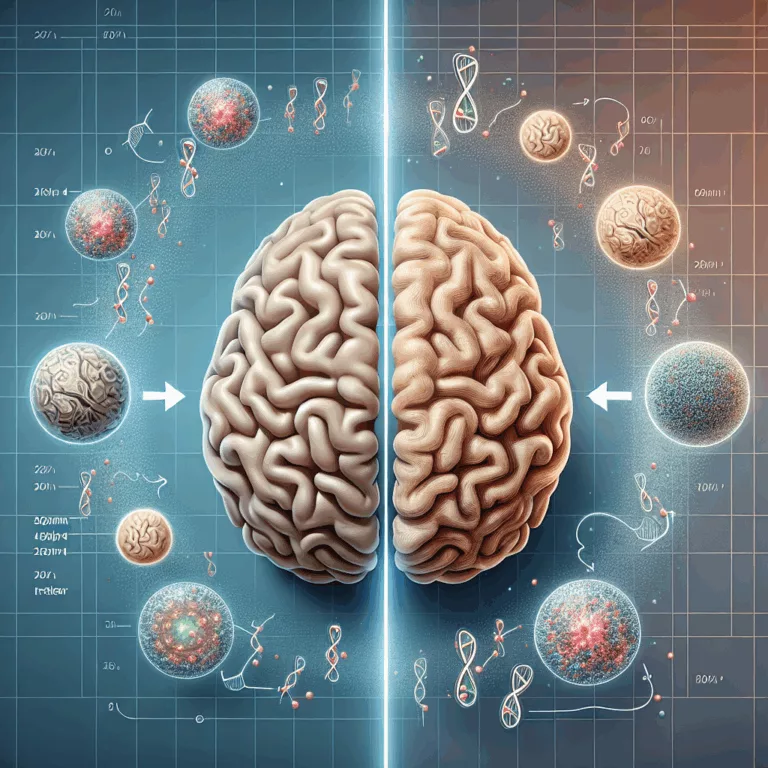

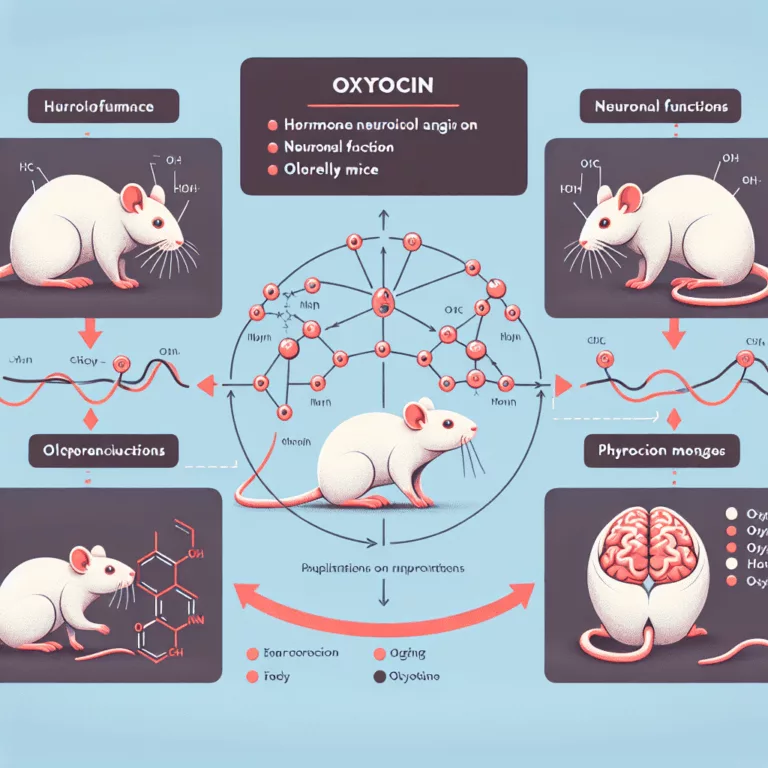

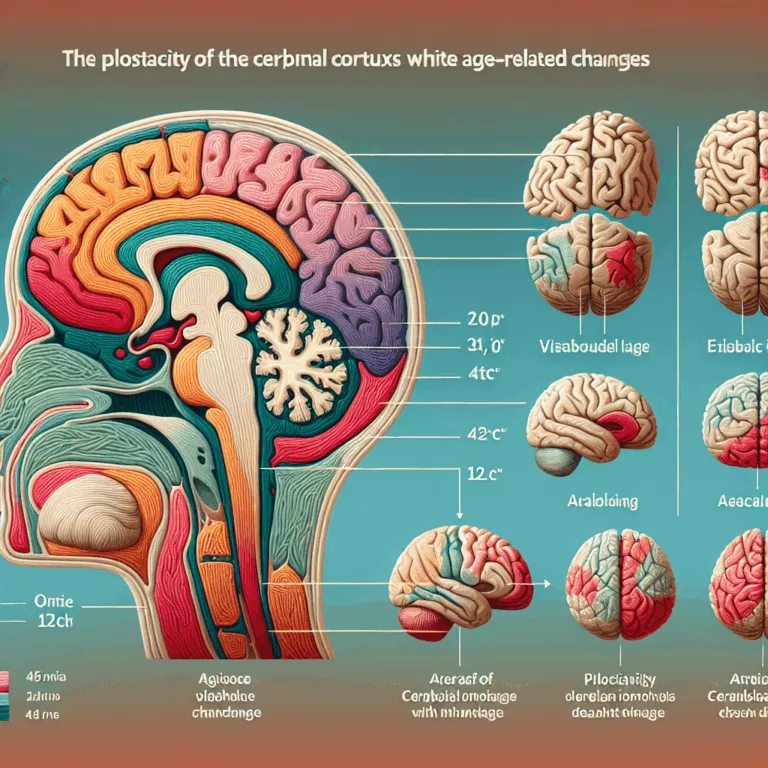

Les mécanismes du vieillissement et leurs impacts sur la mémoire spatiale : une étude des neurones dans le cerveau des souris âgées

Découvrez comment le vieillissement affecte la mémoire spatiale via des changements neuronaux dans le cerveau des souris âgées. Une étude qui éclaire les mécanismes du vieillissement.