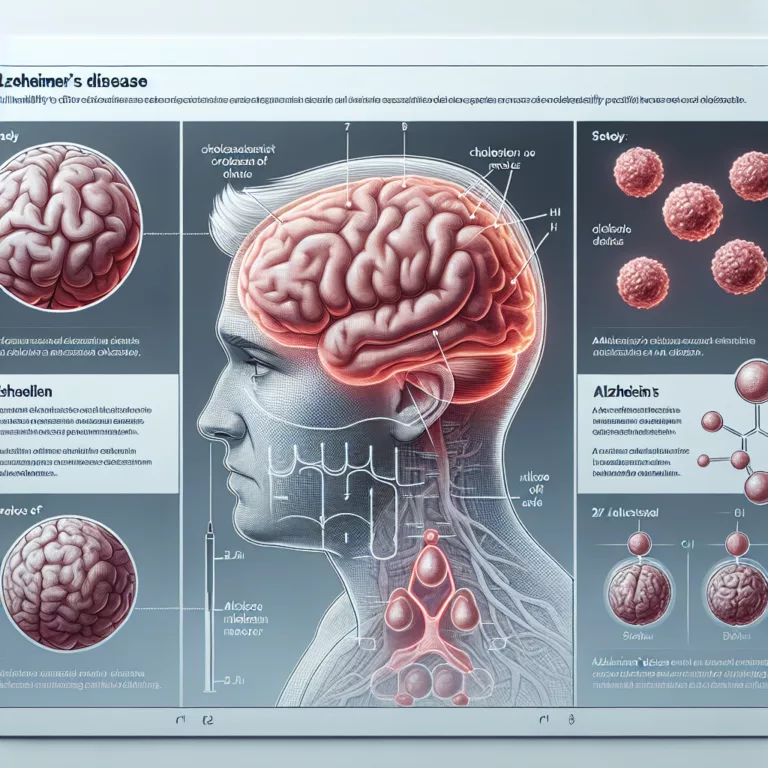

Étude sur la vulnérabilité des régions cérébrales à la maladie d’Alzheimer : le rôle du cholestérol

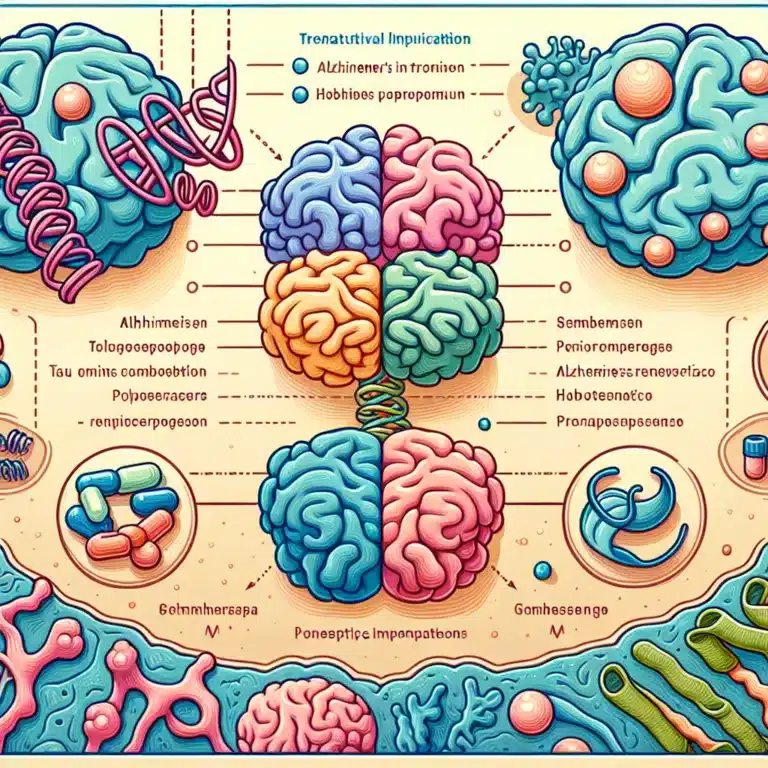

Une nouvelle étude menée par l’Université de Californie à San Francisco se penche sur la vulnérabilité sélective de certaines régions du cerveau face à la maladie d’Alzheimer, en particulier le locus coeruleus (LC) et la substantia nigra (SN). Bien que les deux régions soient anatomiquement et neurochimiquement similaires, leurs vulnérabilités à la maladie diffèrent considérablement….