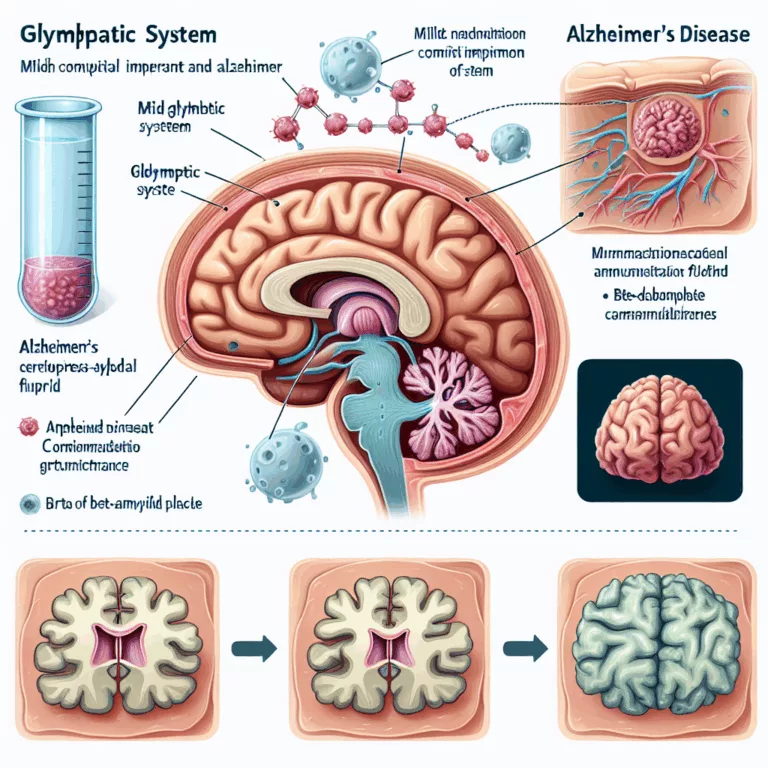

La Longevity Science Foundation soutient la recherche sur le rajeunissement du cerveau

La Longevity Science Foundation (LSF) est une organisation à but non lucratif engagée dans le financement de la recherche visant à prolonger la durée de vie humaine en bonne santé. Récemment, la LSF a annoncé une subvention accordée au Centre pour le Vieillissement en Santé de l’Université de Copenhague, qui fait partie du Département de…