NRG5051 : Une avancée prometteuse dans le traitement des maladies neurodégénératives

Découvrez comment NRG Therapeutics prépare le terrain pour NRG5051, un nouvel inhibiteur prometteur dans la lutte contre les maladies neurodégénératives.

Découvrez comment NRG Therapeutics prépare le terrain pour NRG5051, un nouvel inhibiteur prometteur dans la lutte contre les maladies neurodégénératives.

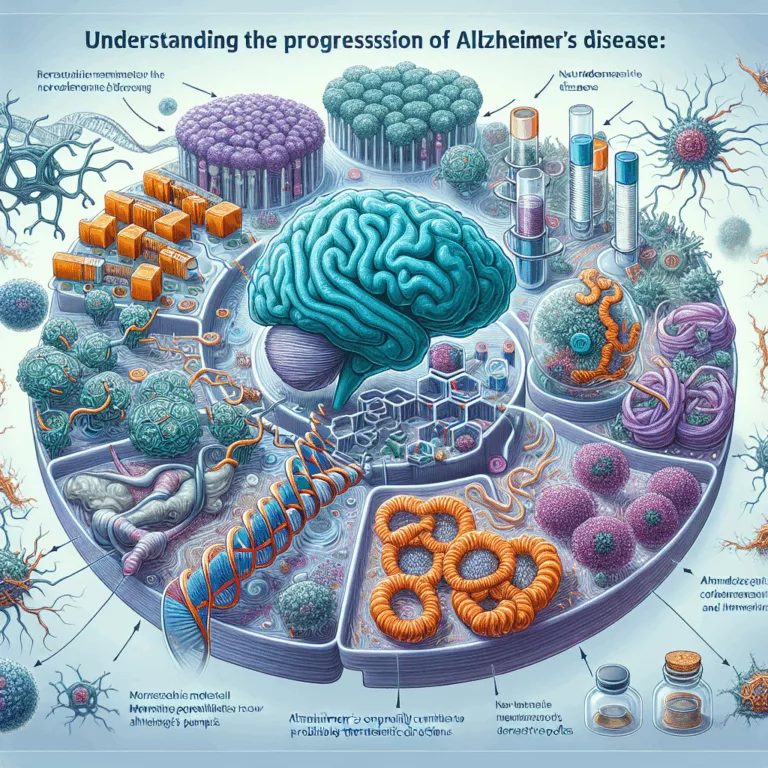

Découvrez comment le buntanetap d’Annovis Bio pourrait transformer le traitement de la maladie d’Alzheimer en modifiant sa biologie sous-jacente.

Découvrez comment améliorer la fonction mitochondriale pourrait inverser le déclin lié à l’âge et favoriser une meilleure santé cellulaire.

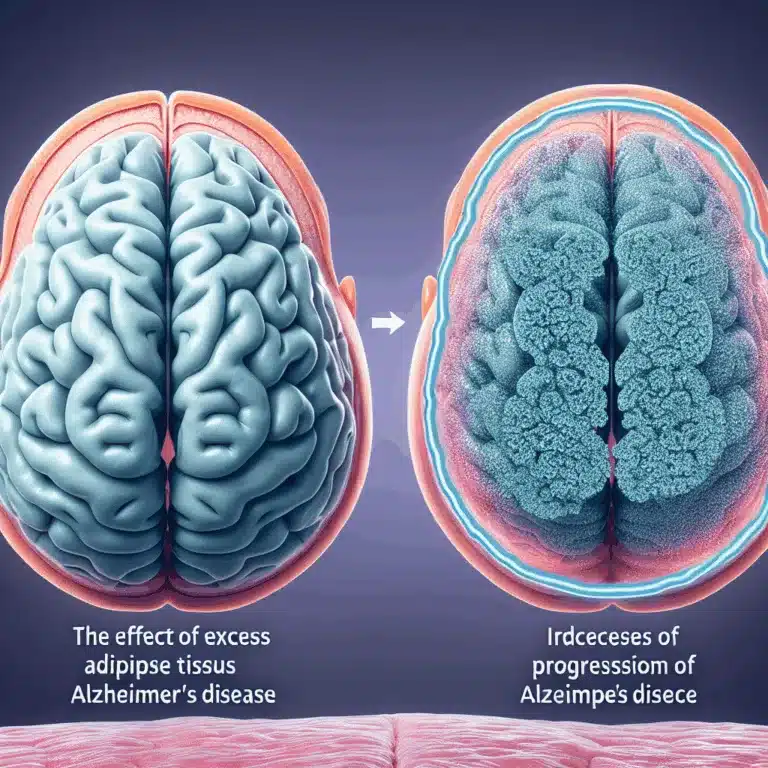

Découvrez comment l’excès de tissu adipeux influence la progression de la maladie d’Alzheimer et son lien avec l’inflammation et la neurodégénérescence.

Découvrez comment l’environnement local du cerveau influence le vieillissement des microglies et impacte notre longévité cognitive.

Découvrez comment le complexe NMDAR/TRPM4 influence la progression de la maladie d’Alzheimer et explorez les nouvelles pistes thérapeutiques prometteuses.

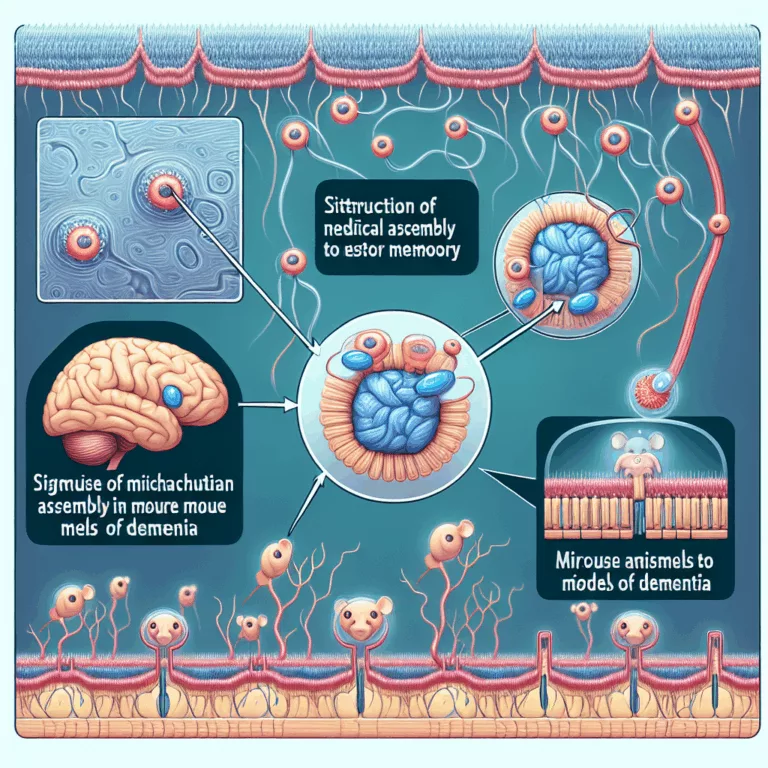

Des scientifiques ont découvert un moyen de stimuler directement l’assemblage du Complexe I dans les mitochondries, permettant de sauver des déficits de mémoire dans des modèles murins de la maladie d’Alzheimer et de la démence frontotemporale. De nombreuses maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer, sont associées à un dysfonctionnement mitochondrial, ce qui pourrait entraîner un…

Arrowhead Pharmaceuticals a signé un accord de licence et de collaboration mondiale avec Novartis pour le développement d’ARO-SNCA, une thérapie expérimentale d’interférence ARN visant à cibler l’alpha-synucléine dans le traitement des synucléinopathies, notamment la maladie de Parkinson. Ce programme préclinique utilise la plateforme TRiM (Targeted RNAi Molecule) d’Arrowhead, qui permet l’administration sous-cutanée et la livraison…

La recherche sur la neurodégénérescence a longtemps exploré le rôle des protéines présentes aux côtés des agrégats d’amyloïde-β (Aβ) dans le cerveau vieillissant. Dans ce contexte, une protéine d’intérêt est la midkine (MDK), qui est associée à une réponse protectrice face à l’agrégation de l’amyloïde-β. Des études de profilage protéomique des cerveaux de patients atteints…

Au cours du mois dernier, des chercheurs ont fait des découvertes significatives sur les bienfaits physiques de substances bien connues, ont développé de nouvelles méthodes pour délivrer des composés dans le système sanguin, et ont poursuivi le développement de nouvelles formes de médecine. En août, plusieurs événements notables ont eu lieu, notamment le lancement de…