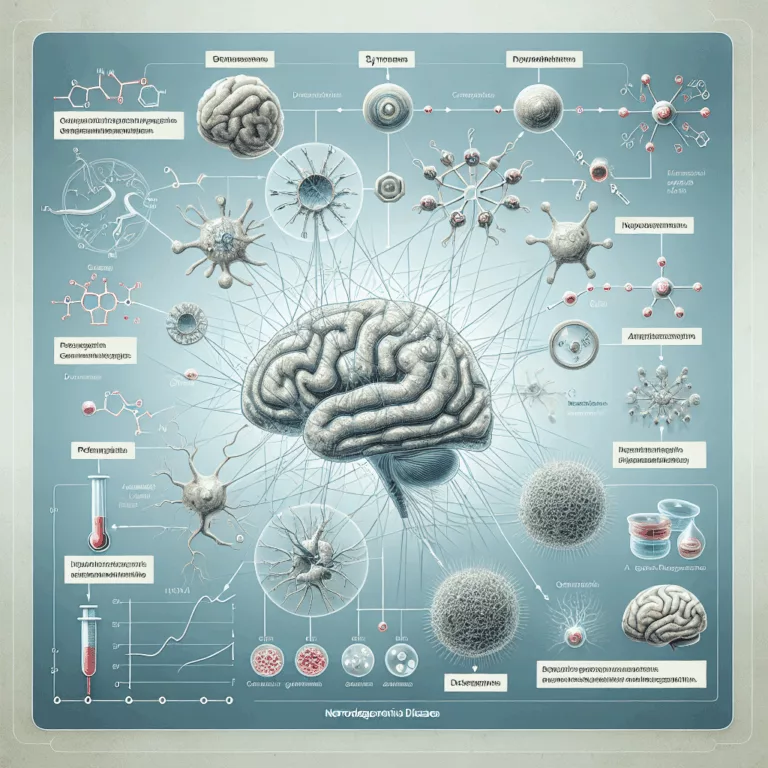

Perspectives sur les mécanismes des maladies neurodégénératives

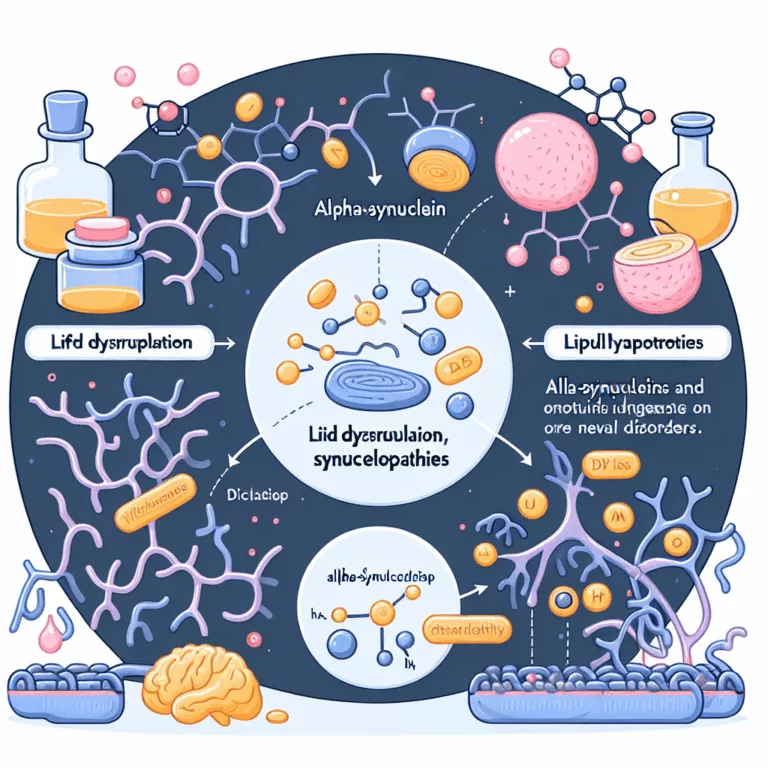

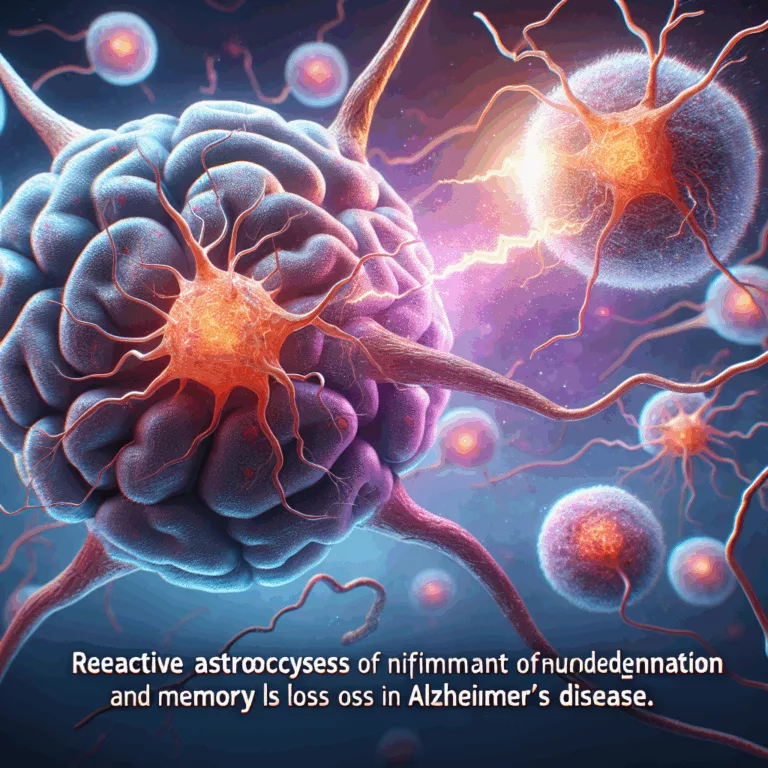

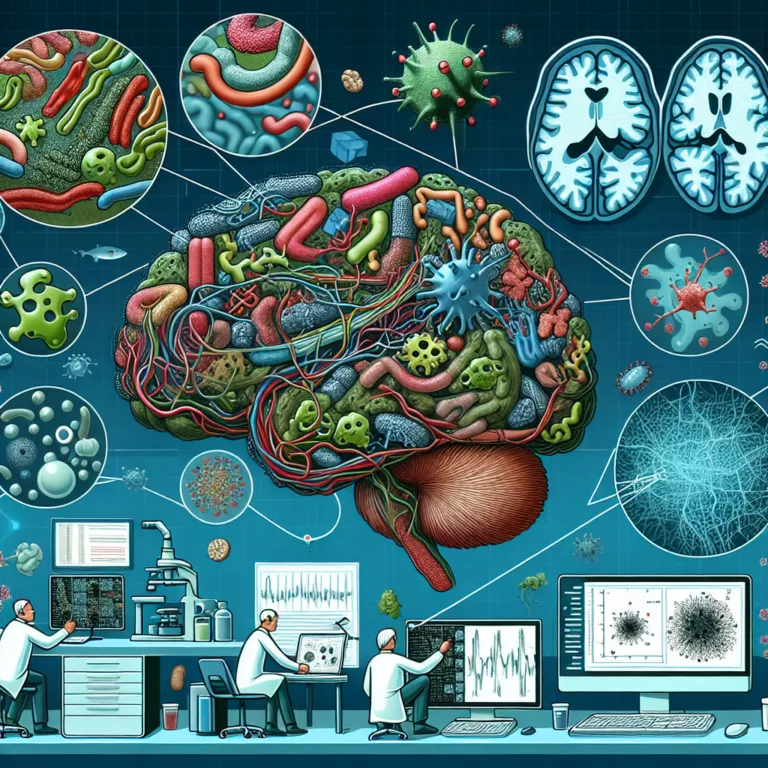

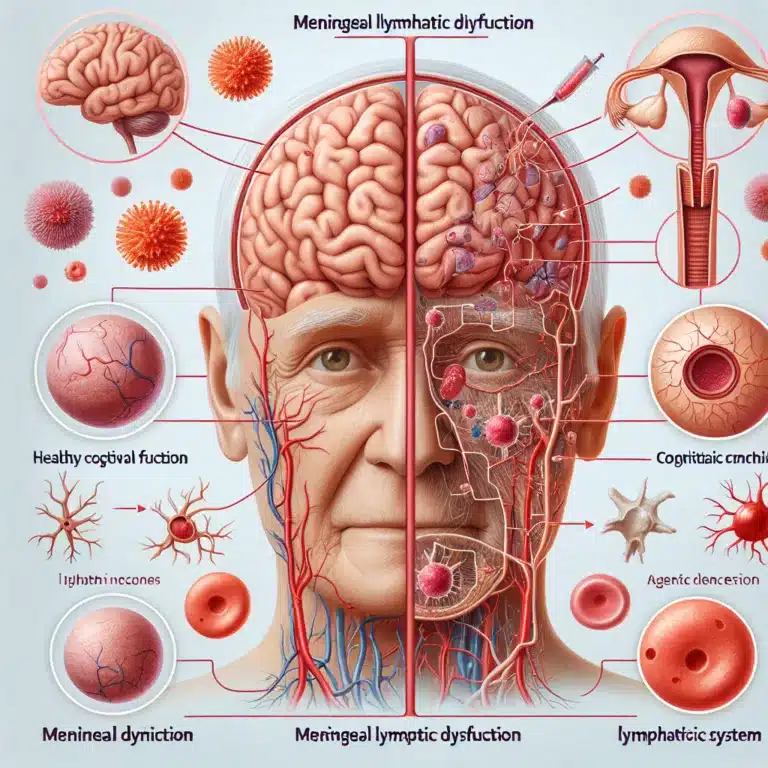

Cet article en libre accès propose un aperçu des deux points de vue sur l’apparition et la progression des conditions neurodégénératives. La biologie chimique du cerveau est extrêmement complexe et sa dysfonction est également multifactorielle. Bien qu’il soit évident que l’agrégation de certaines formes de protéines altérées joue un rôle crucial dans la neurodégénérescence, la…