Klotho Neuro : Vers une approche élargie pour soutenir le vieillissement en santé et la longévité humaine

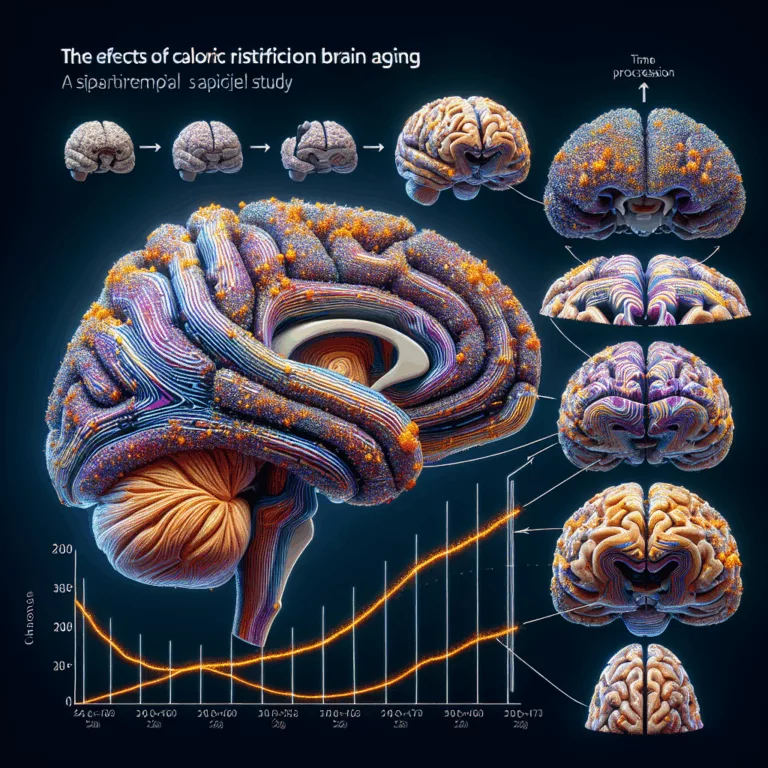

Klotho Neurosciences, une biotech axée sur la longévité, a récemment annoncé qu’elle élargissait son champ d’action au-delà de la neurologie pour explorer des technologies visant à soutenir la force musculaire, la santé osseuse et d’autres indicateurs physiologiques liés au vieillissement en bonne santé. Bien que l’entreprise continue de développer ses programmes ciblant le vieillissement cérébral…