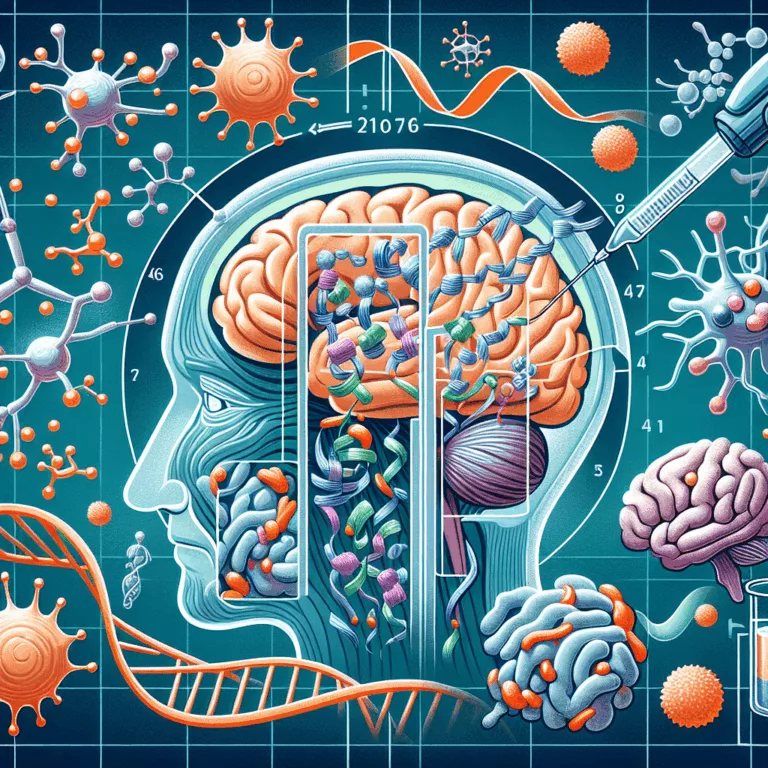

Une Révolution dans l’Étude des Maladies Neurologiques : Le Modèle Cérébral Multicellulaire

Découvrez comment un modèle cérébral innovant offre de nouvelles perspectives sur les maladies neurologiques et la médecine personnalisée.

Découvrez comment un modèle cérébral innovant offre de nouvelles perspectives sur les maladies neurologiques et la médecine personnalisée.

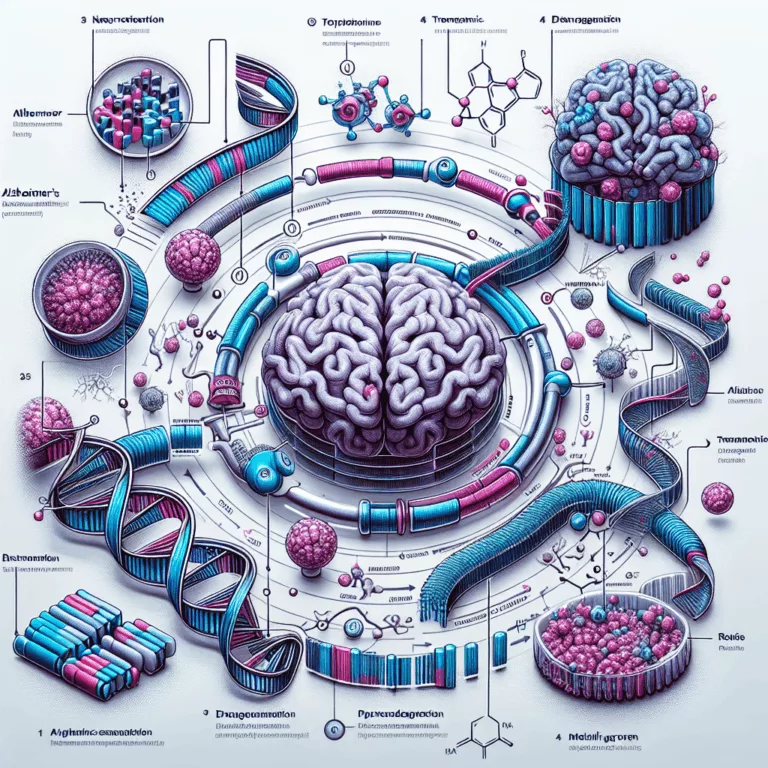

Découvrez comment les agrégations protéiques influencent les maladies neurodégénératives et la recherche d’une autophagie améliorée pour préserver notre cerveau.

Découvrez comment les microglies et le métabolisme du cholestérol influencent la maladie d’Alzheimer et le fonctionnement cérébral au fil du temps.

Rôle des cellules gliales dans le cerveau Les cellules gliales constituent un groupe essentiel de cellules de soutien dans le cerveau, englobant tout ce qui n’est pas un neurone. Cela inclut des cellules immunitaires comme les microglies, les oligodendrocytes qui fabriquent la myéline pour les axones, et une population importante d’astrocytes. Chaque groupe de cellules…

Introduction Le coût abordable des outils omiques, associé à la capacité de distinguer le comportement des cellules individuelles à partir d’échantillons de tissus, permet de créer des bases de données de plus en plus grandes sur les profils épigénétiques et transcriptionnels du cerveau vieillissant. Bien que la création de ces bases de données soit intéressante,…

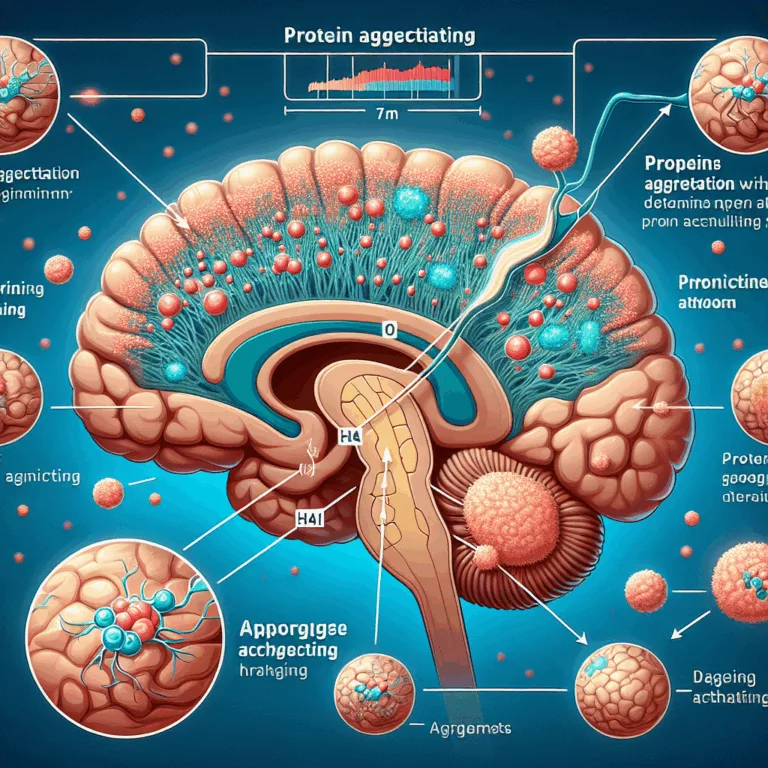

Découvrez comment une nouvelle voie régulatrice de l’agrégation des protéines pourrait transformer notre compréhension des maladies neurodégénératives liées à l’âge.

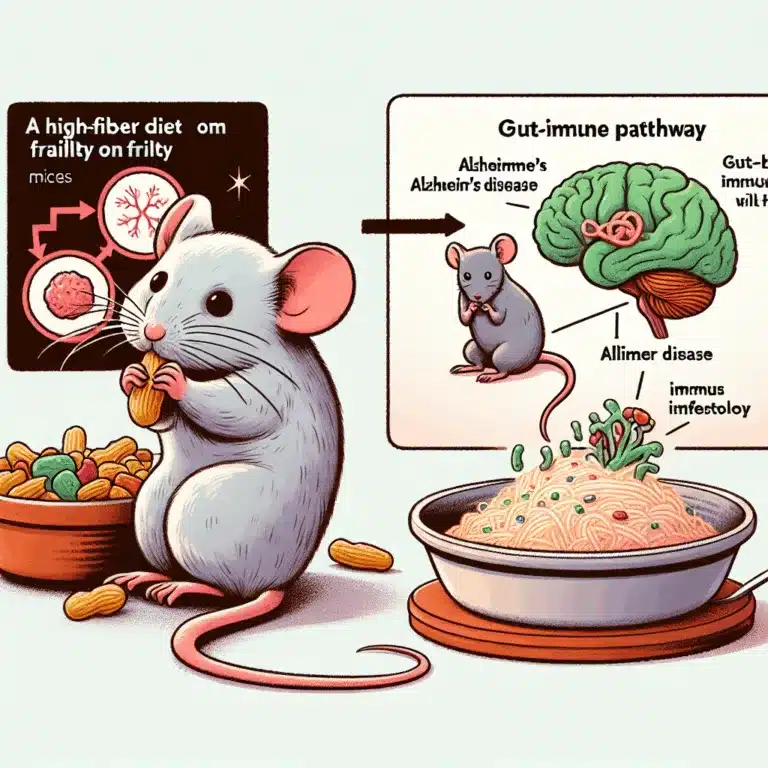

Une nouvelle recherche menée par l’Institut Buck souligne le rôle inattendu des cellules immunitaires coloniques dans la maladie d’Alzheimer. Cette étude, publiée dans Cell Reports, révèle que des cellules B produisant des anticorps sont réduites dans le côlon, tandis que des cellules B CXCR4⁺ augmentent dans le cerveau, suggérant un lien entre l’immunité intestinale et…

Un petit nombre de protéines dans le corps et le cerveau sont connues pour devenir mal repliées ou altérées de manière à provoquer la formation d’agrégats protéiques étendus et nuisibles. Les conditions neurodégénératives, en particulier, sont fortement liées aux agrégats de protéines spécifiques, tels que l’amyloïde-β, la tau et l’α-synucléine. Les chercheurs continuent de découvrir…

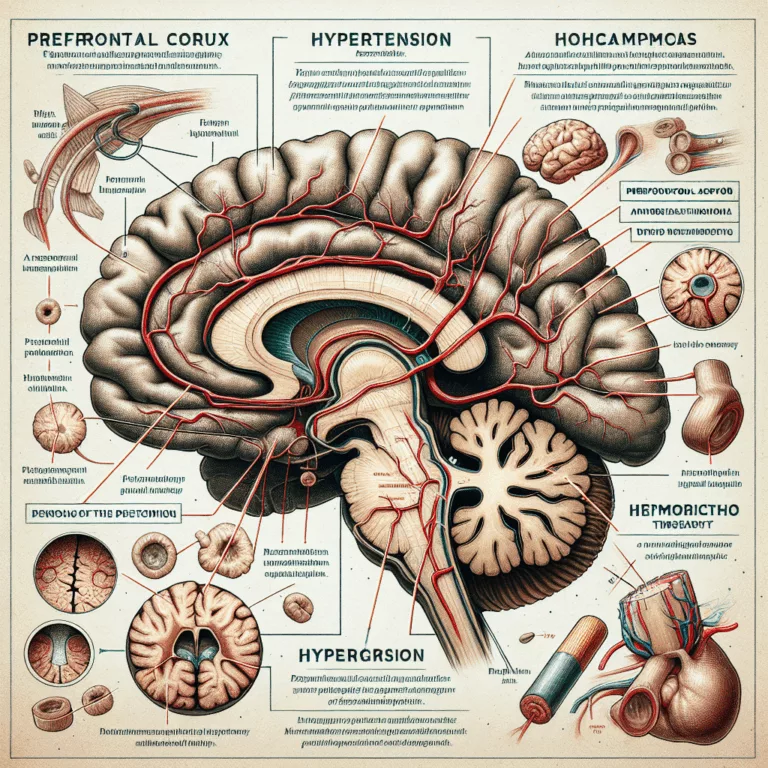

L’hypertension, ou pression artérielle élevée, est une condition nocive qui affecte les tissus de tout le corps, notamment le cerveau. La pression accrue endommage directement la structure des tissus, perturbe leur fonction et modifie le comportement des cellules de manière défavorable. Cela a des conséquences particulièrement graves sur le cerveau, qui a une capacité limitée…

Le cerveau vieillissant subit de nombreux changements au niveau de la biochimie cellulaire, dont un grand nombre sont nocifs. Ces modifications interagissent de manière complexe, rendant leur compréhension difficile. Alors que certaines recherches se concentrent sur des zones déjà explorées de la biochimie cérébrale, il devient évident que l’attention devrait également se porter sur les…