Délivrance ciblée de l’épigallocatéchine gallate pour traiter la dysfonction musculaire liée à l’âge

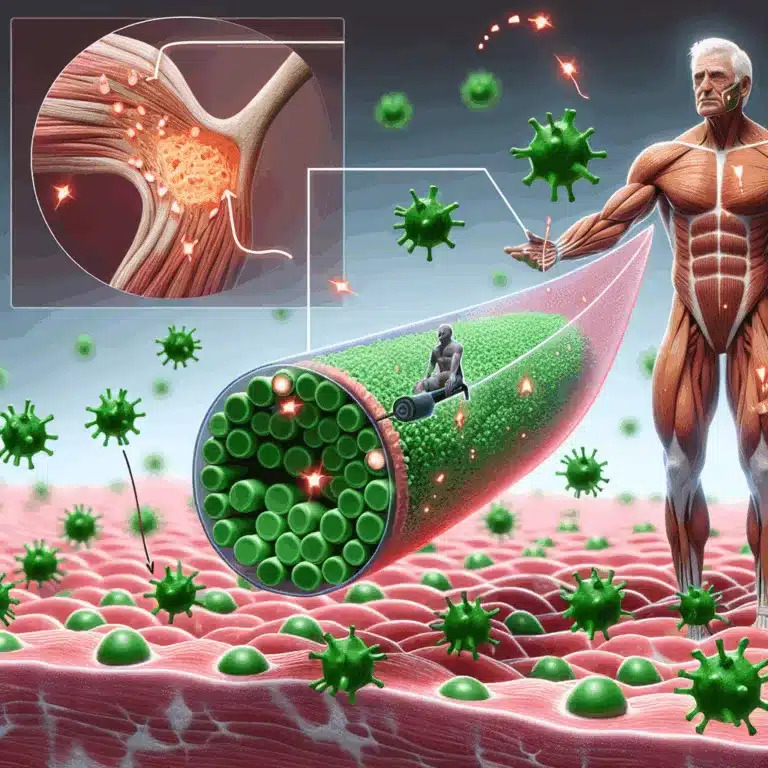

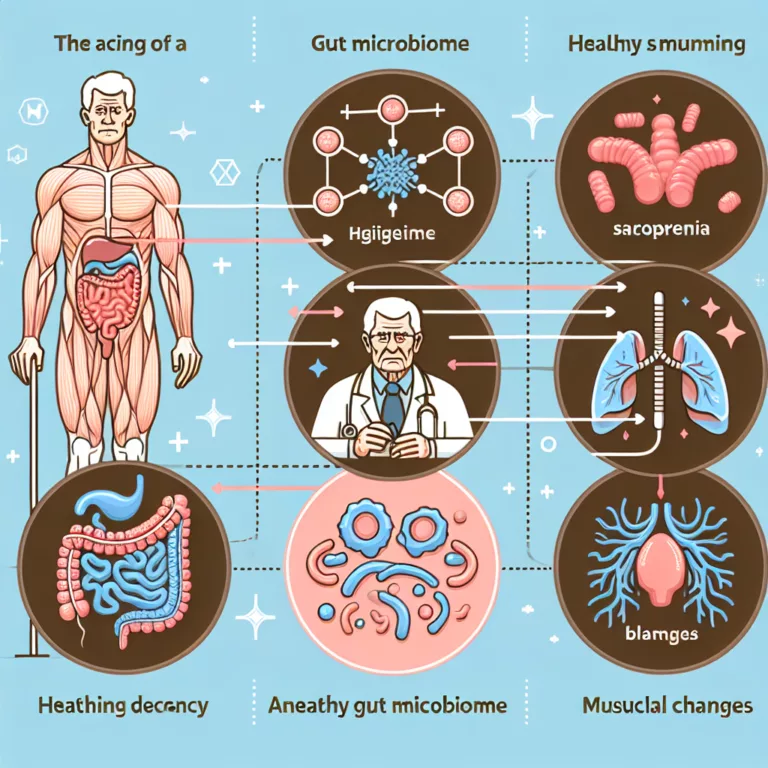

Découvrez comment l’épigallocatéchine gallate, délivrée de manière ciblée, pourrait révolutionner le traitement de la dysfonction musculaire liée à l’âge.