L’effet synergique des complexes Aβ/fibrinogène dans la progression de la maladie d’Alzheimer

Découvrez comment les complexes Aβ/fibrinogène altèrent les synapses et la barrière hémato-encéphalique dans la maladie d’Alzheimer.

Découvrez comment les complexes Aβ/fibrinogène altèrent les synapses et la barrière hémato-encéphalique dans la maladie d’Alzheimer.

Découvrez comment les cellules sénescentes influencent le vieillissement et les traitements prometteurs pour les maladies neurodégénératives.

Découvrez comment un gène du chromosome X influence l’inflammation et la sclérose en plaques, et comment la metformine peut inverser ces effets.

Découvrez comment les microglies et le métabolisme du cholestérol influencent la maladie d’Alzheimer et le fonctionnement cérébral au fil du temps.

Rôle des cellules gliales dans le cerveau Les cellules gliales constituent un groupe essentiel de cellules de soutien dans le cerveau, englobant tout ce qui n’est pas un neurone. Cela inclut des cellules immunitaires comme les microglies, les oligodendrocytes qui fabriquent la myéline pour les axones, et une population importante d’astrocytes. Chaque groupe de cellules…

Découvrez comment l’environnement local du cerveau influence le vieillissement des microglies et impacte notre longévité cognitive.

Les cellules immunitaires innées, notamment les monocytes et les macrophages, jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des tissus corporels. Avec l’âge, ces cellules peuvent devenir dysfonctionnelles, notamment en devenant plus inflammatoires. Contrairement à d’autres parties du corps, le cerveau possède sa propre population de cellules similaires, appelées microglies. Il est donc intéressant de noter…

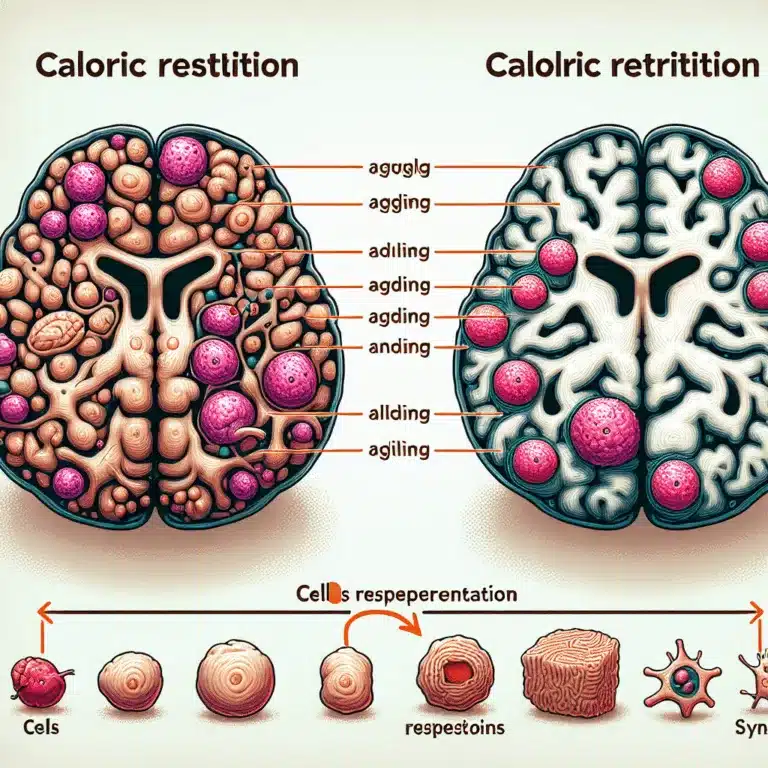

La restriction calorique (RC) est une pratique consistant à réduire l’apport calorique de 40 % par rapport à un apport ad libitum tout en maintenant un niveau adéquat de micronutriments. Cette approche inclut également diverses formes de jeûne intermittent (notre protocole complet de jeûne intermittent), centrées sur le temps passé en état de faim. Des…

Un petit nombre de protéines dans le corps et le cerveau sont connues pour devenir mal repliées ou altérées de manière à provoquer la formation d’agrégats protéiques étendus et nuisibles. Les conditions neurodégénératives, en particulier, sont fortement liées aux agrégats de protéines spécifiques, tels que l’amyloïde-β, la tau et l’α-synucléine. Les chercheurs continuent de découvrir…

Les récepteurs spécifiques présents à la surface des cellules immunitaires jouent un rôle crucial dans l’ingestion et l’élimination des déchets métaboliques. Ces récepteurs, qui sont des protéines produites par les mécanismes habituels de l’expression génique, voient leur quantité varier selon l’âge et les circonstances, en raison des régulations épigénétiques de l’expression des gènes. Cette variation…