L’Influence du Microbiome Intestinal sur la Longévité et la Santé des Seniors

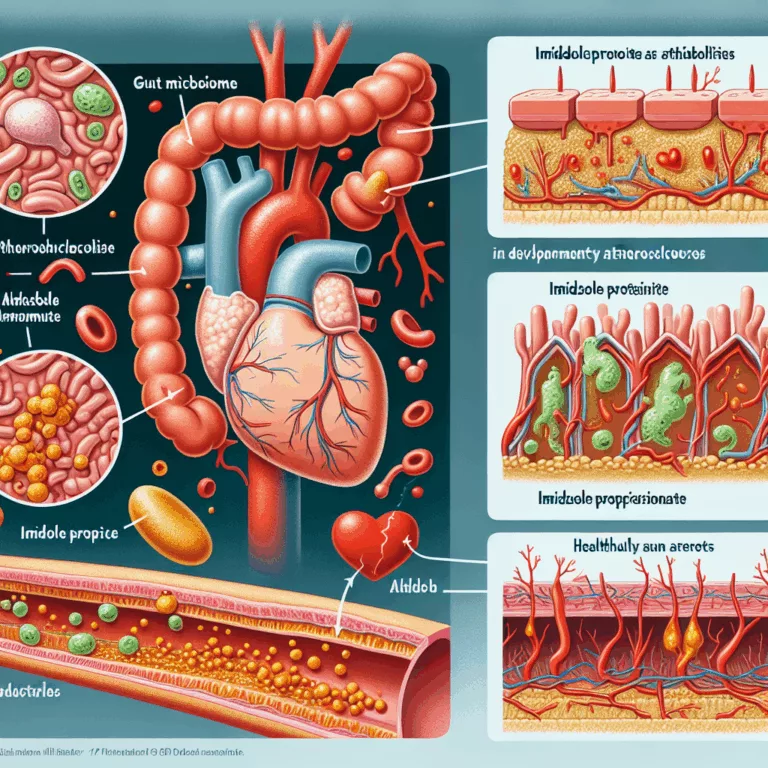

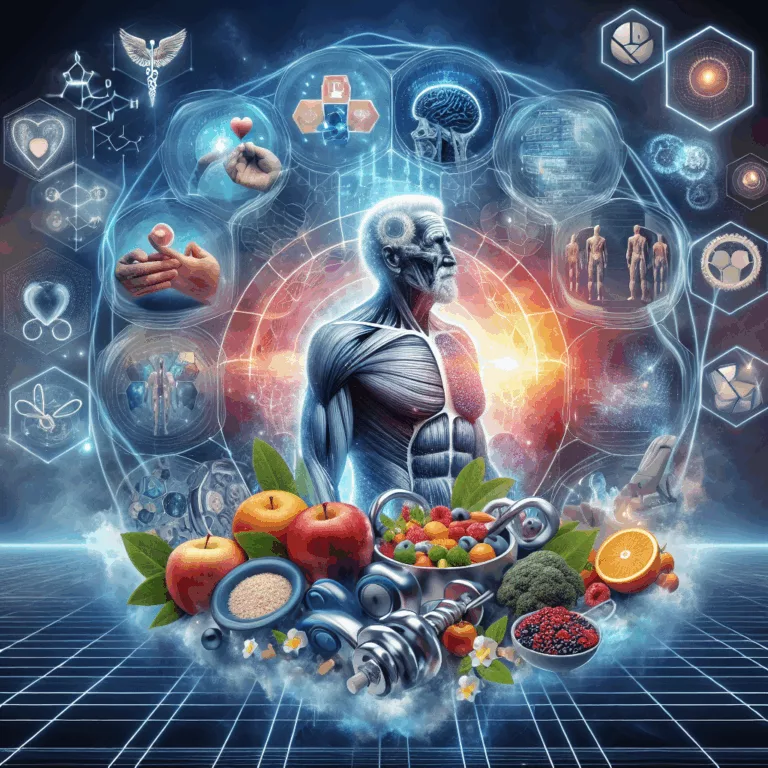

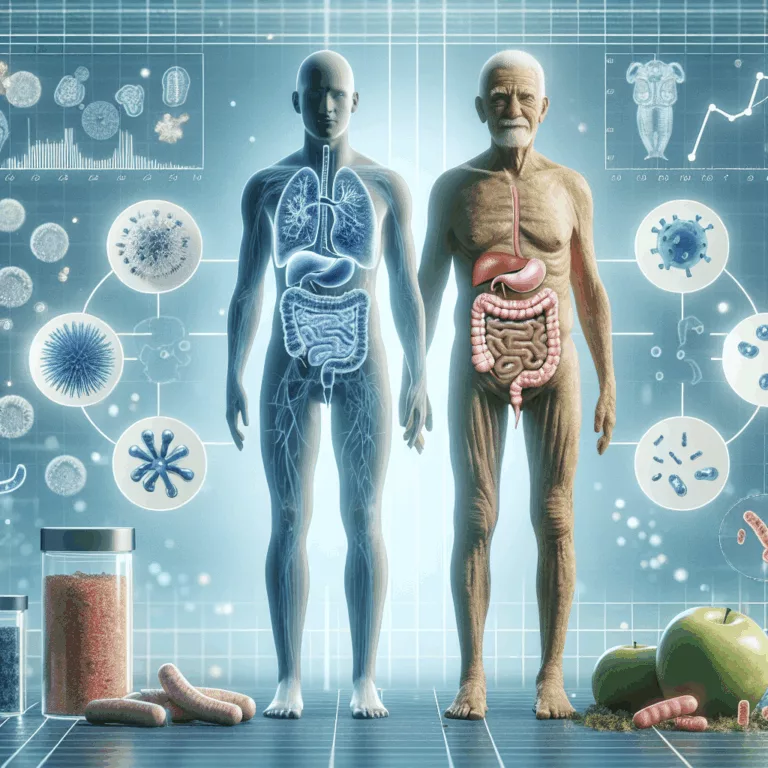

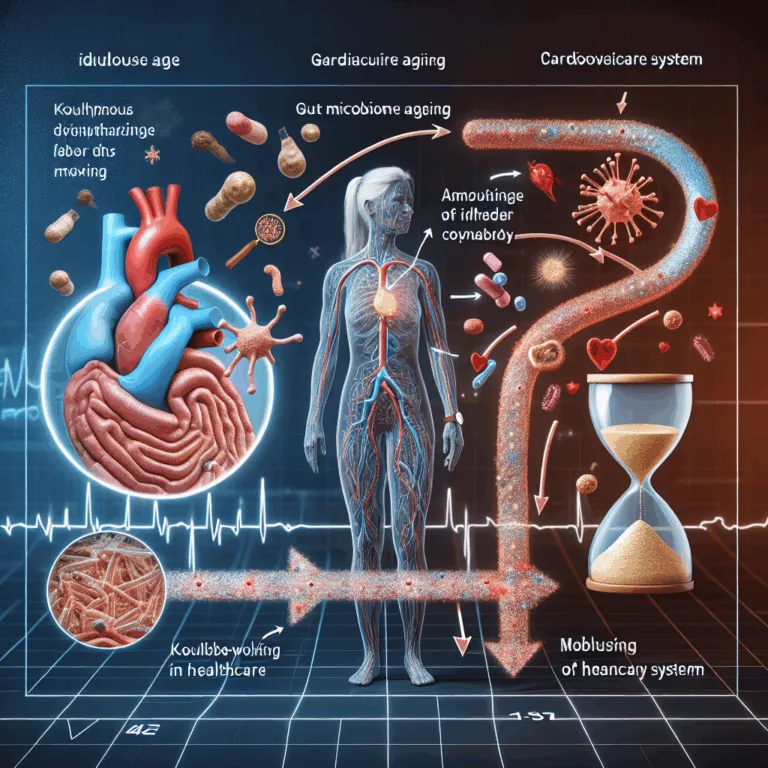

Le microbiome intestinal joue un rôle crucial dans la santé à long terme, comparable à celui des choix de mode de vie tels que l’alimentation et l’activité physique. Les proportions des espèces microbiennes dans le microbiome intestinal évoluent avec l’âge, souvent de manière défavorable, avec une diminution des microbes bénéfiques et une augmentation de ceux…