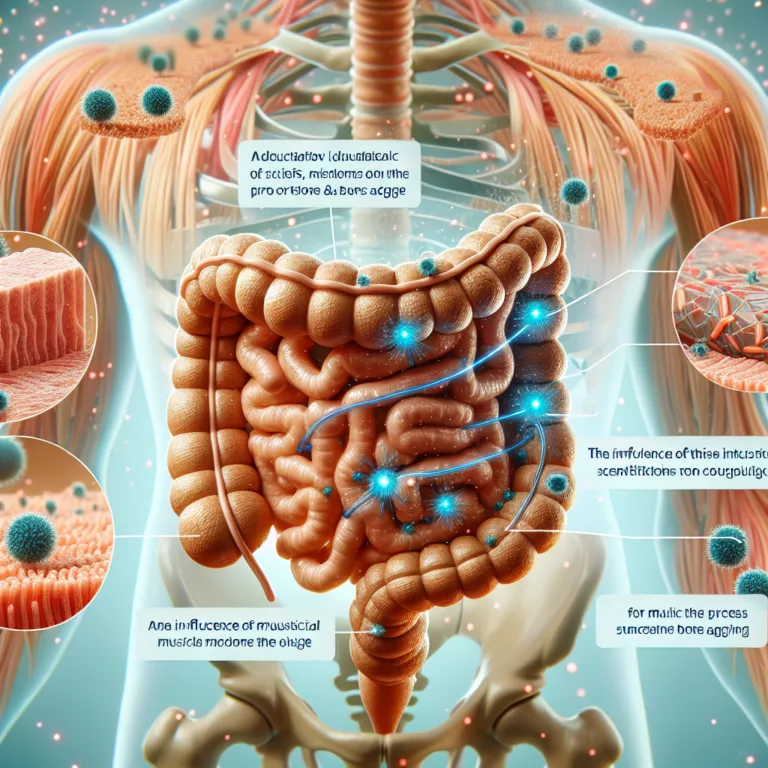

Le microbiome intestinal : un facteur clé dans le vieillissement musculaire et osseux

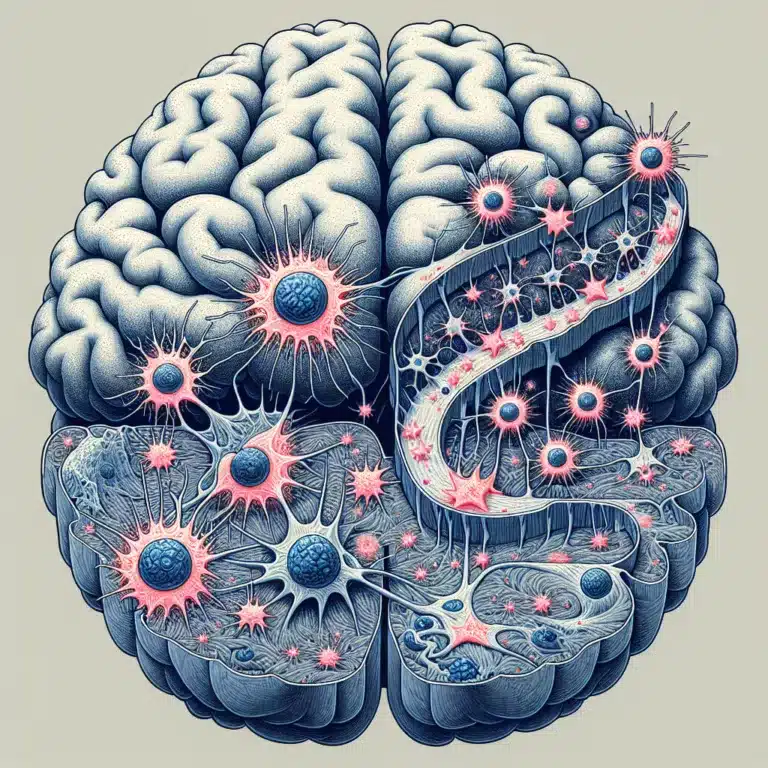

Le gène 16S rRNA est un élément crucial pour la compréhension des variations de séquence entre les espèces microbiennes, permettant un séquençage économique pour cataloguer le microbiome intestinal d’un individu. Cette méthode a révélé que la répartition des populations microbiennes change avec l’âge, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, notamment par…