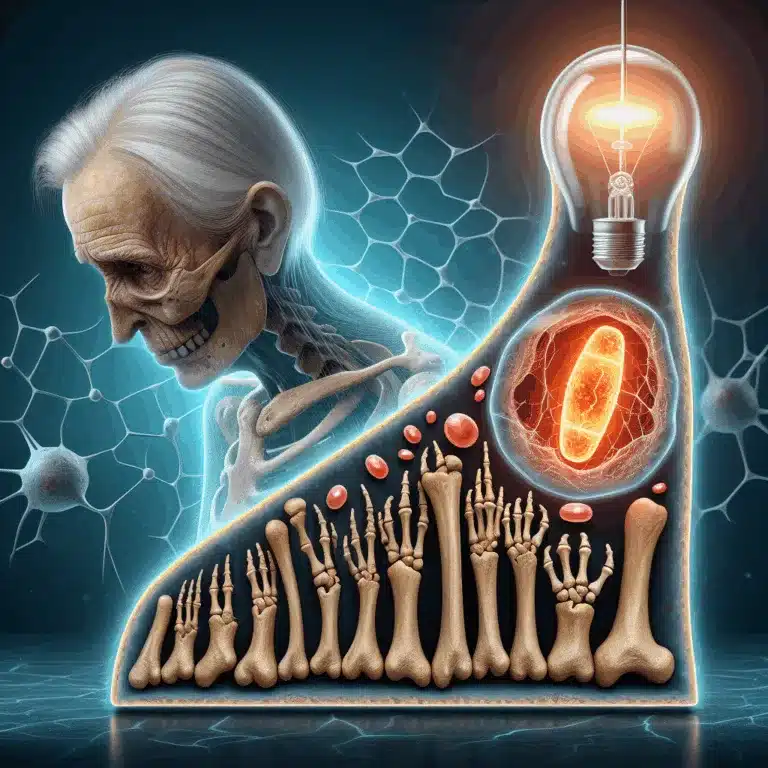

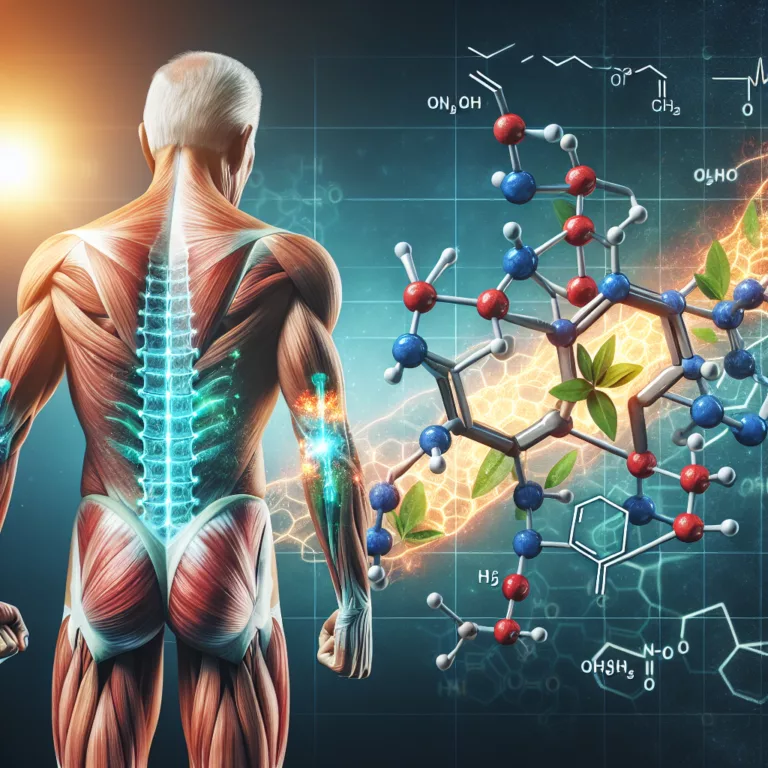

Le Dysfonctionnement Mitochondrial et le Vieillissement Squelettique : Une Nouvelle Perspective

Une nouvelle étude de l’Université de Cologne a mis en lumière le lien entre le dysfonctionnement mitochondrial et le vieillissement prématuré du squelette. Les chercheurs ont démontré que des perturbations dans le métabolisme mitochondrial des chondrocytes, les cellules spécialisées du cartilage, entraînent une cascade de changements cellulaires qui aboutissent à la dégénération tissulaire. L’étude, publiée…