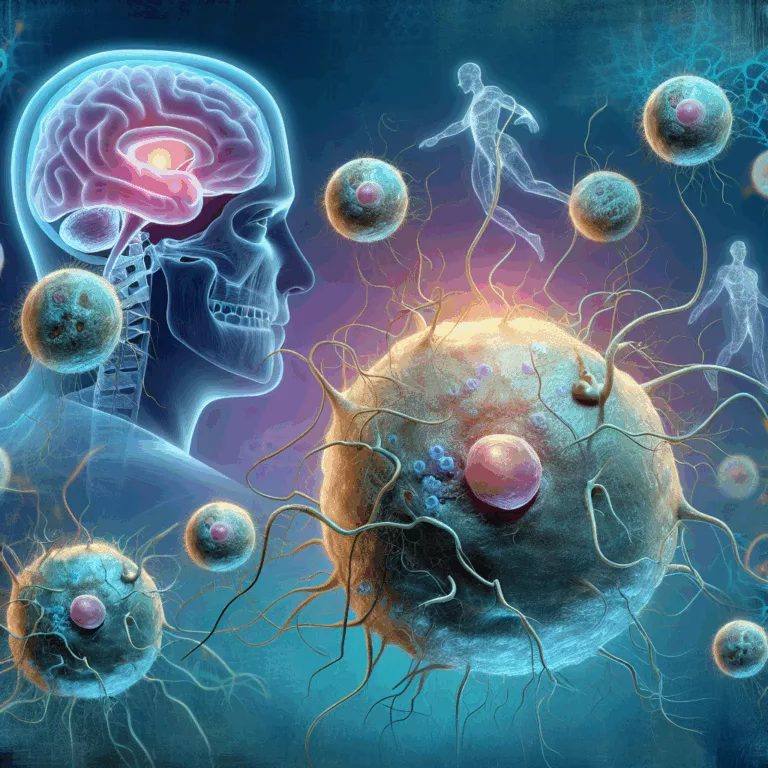

Therini Bio avance vers un nouveau traitement pour la maladie d’Alzheimer et l’œdème maculaire diabétique

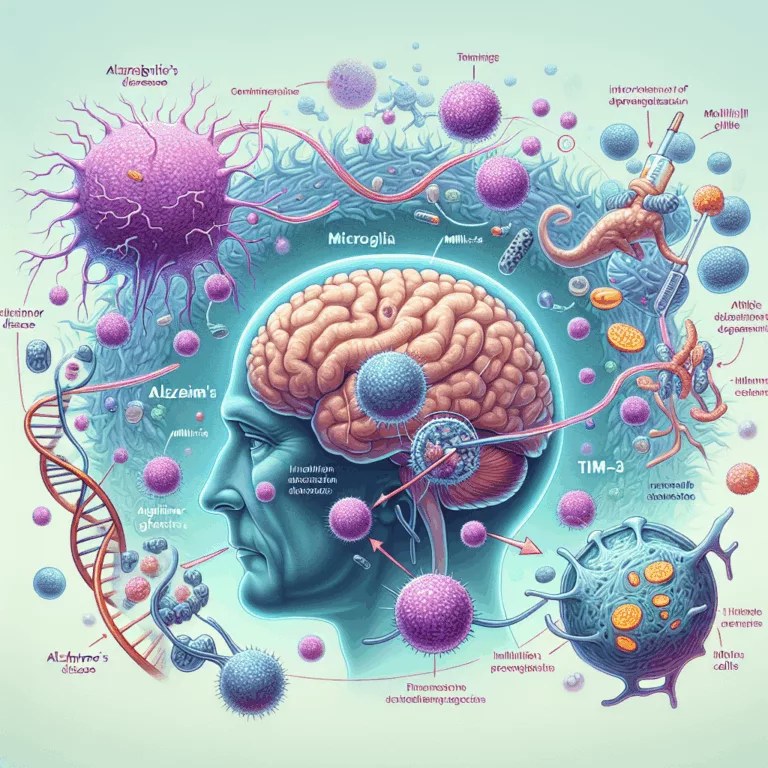

Therini Bio, une biotech axée sur la neurodégénérescence, a récemment annoncé des résultats prometteurs d’un essai clinique de Phase 1a pour son candidat médicament phare, le THN391, administré à des volontaires sains. Ce traitement est exploré pour son potentiel à traiter des maladies neurodégénératives en ciblant l’inflammation neurogène induite par le fibrinogène, un processus pathologique…