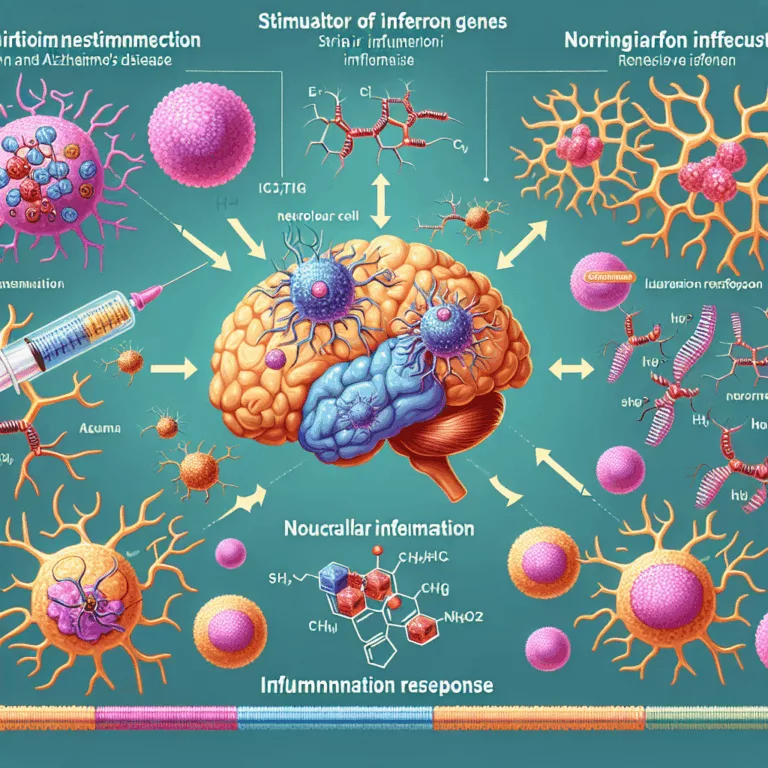

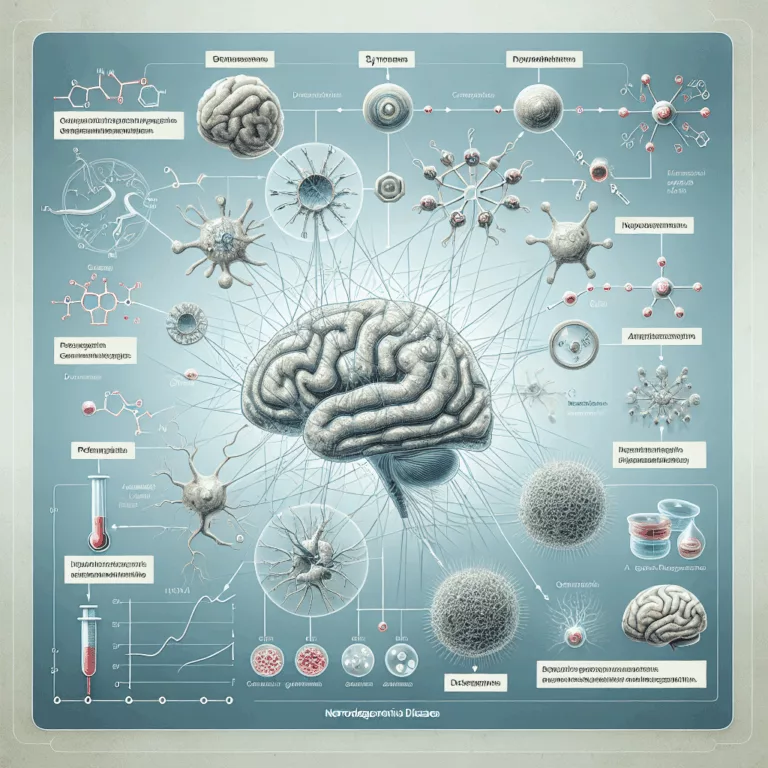

Rôle du STING dans l’inflammation cérébrale et la maladie d’Alzheimer

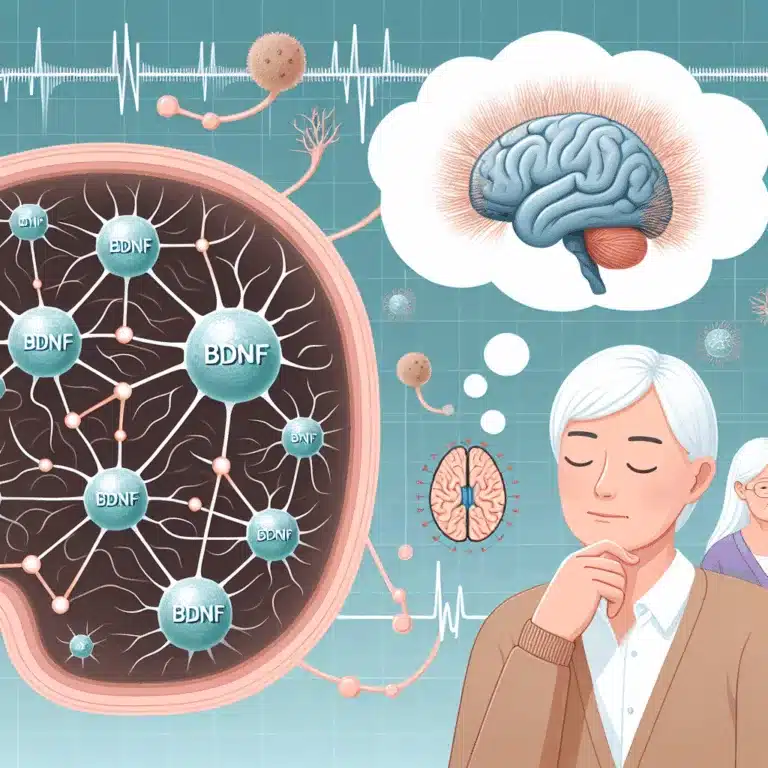

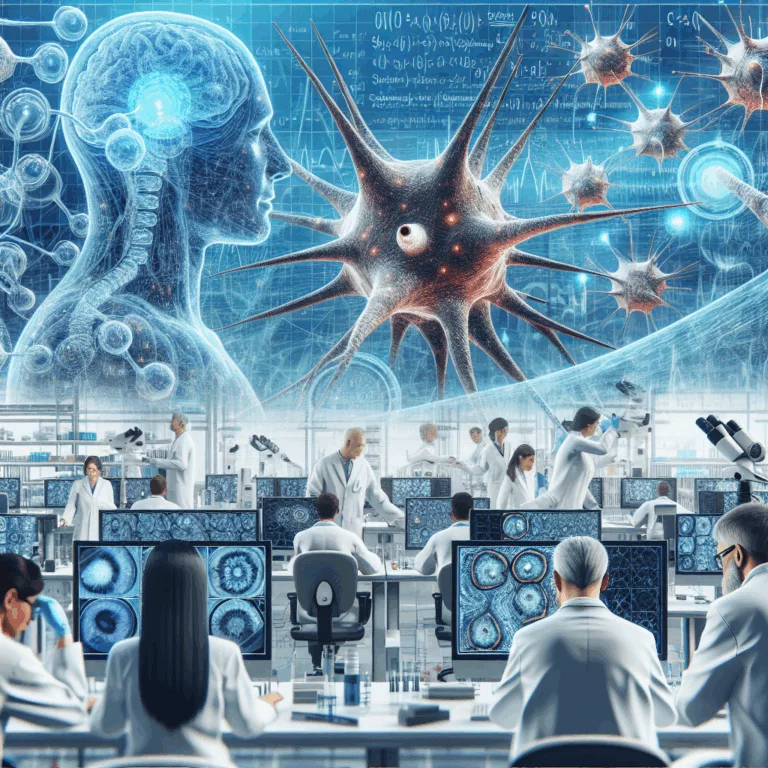

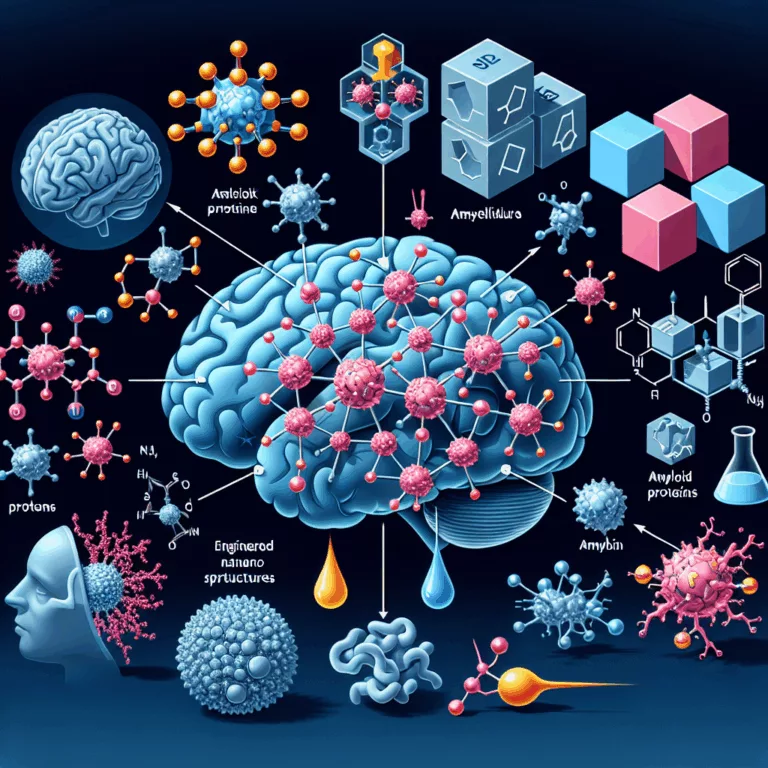

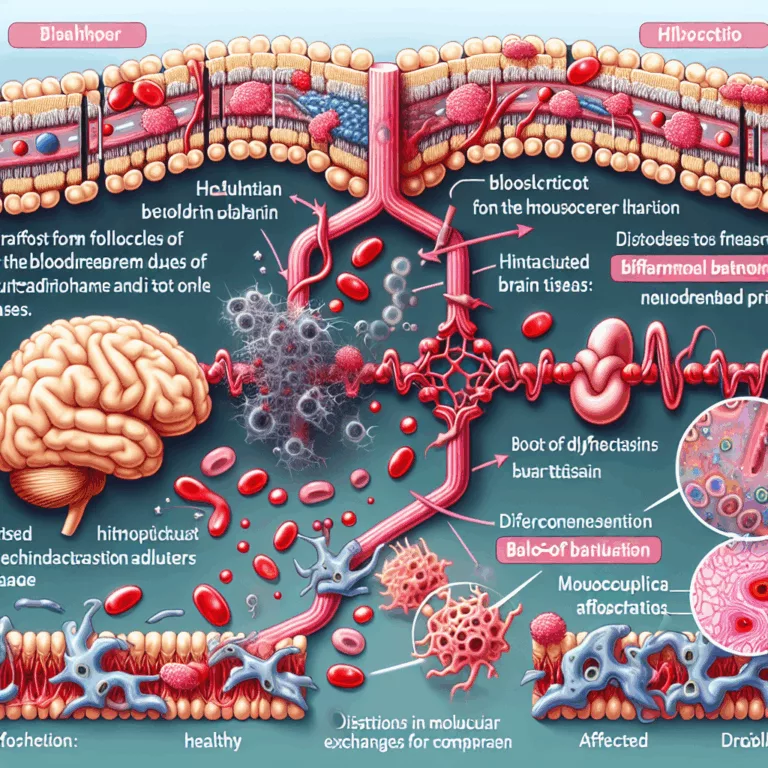

Les conditions neurodégénératives sont étroitement liées à l’inflammation chronique associée au vieillissement, ce qui nuit à la structure et à la fonction des tissus. De nombreuses preuves indiquent que la fonctionnalité dysrégulée des cellules immunitaires dans le cerveau contribue de manière significative à la pathologie. Cependant, le signalement inflammatoire est complexe, et il est difficile…