Échecs et Perspectives : Le Programme Latozinemab d’Alector Face à la Démence Frontotemporale

Découvrez les résultats décevants du traitement latozinemab d’Alector et son impact sur la recherche en démence frontotemporale.

Découvrez les résultats décevants du traitement latozinemab d’Alector et son impact sur la recherche en démence frontotemporale.

Découvrez comment une nouvelle approche modifie la barrière hémato-encéphalique pour éliminer l’Amyloid-β et améliorer les traitements de la maladie d’Alzheimer.

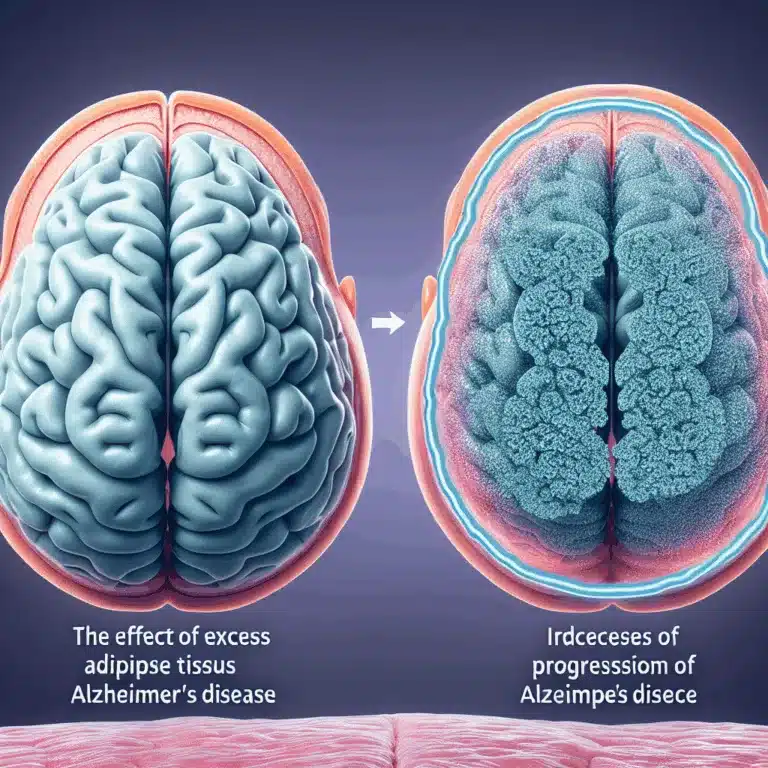

Découvrez comment l’excès de tissu adipeux influence la progression de la maladie d’Alzheimer et son lien avec l’inflammation et la neurodégénérescence.

Découvrez comment les agrégations protéiques influencent les maladies neurodégénératives et la recherche d’une autophagie améliorée pour préserver notre cerveau.

Annovis Bio dévoile une forme cristalline de buntanetap prometteuse pour traiter la maladie d’Alzheimer. Découvrez ses avantages et l’avenir des essais cliniques.

Découvrez comment les microglies et le métabolisme du cholestérol influencent la maladie d’Alzheimer et le fonctionnement cérébral au fil du temps.

Découvrez comment la pollution de l’air influence la démence et les maladies neurodégénératives, révélant des liens inquiétants pour notre santé.

Découvrez comment la médecine moderne transforme notre compréhension du vieillissement et explorez les innovations clés pour une longévité optimale.

Introduction Le coût abordable des outils omiques, associé à la capacité de distinguer le comportement des cellules individuelles à partir d’échantillons de tissus, permet de créer des bases de données de plus en plus grandes sur les profils épigénétiques et transcriptionnels du cerveau vieillissant. Bien que la création de ces bases de données soit intéressante,…

Découvrez comment le complexe NMDAR/TRPM4 influence la progression de la maladie d’Alzheimer et explorez les nouvelles pistes thérapeutiques prometteuses.