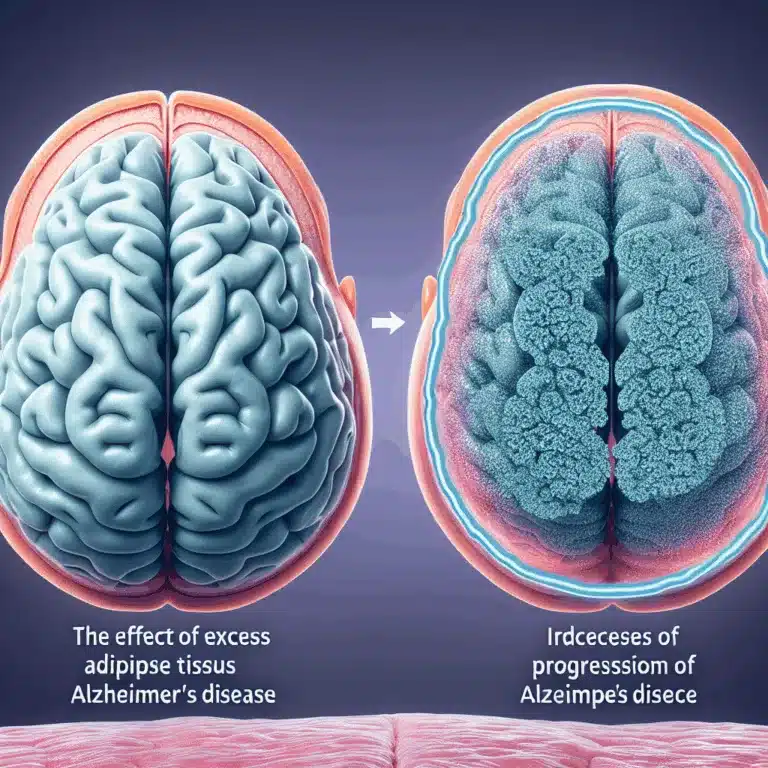

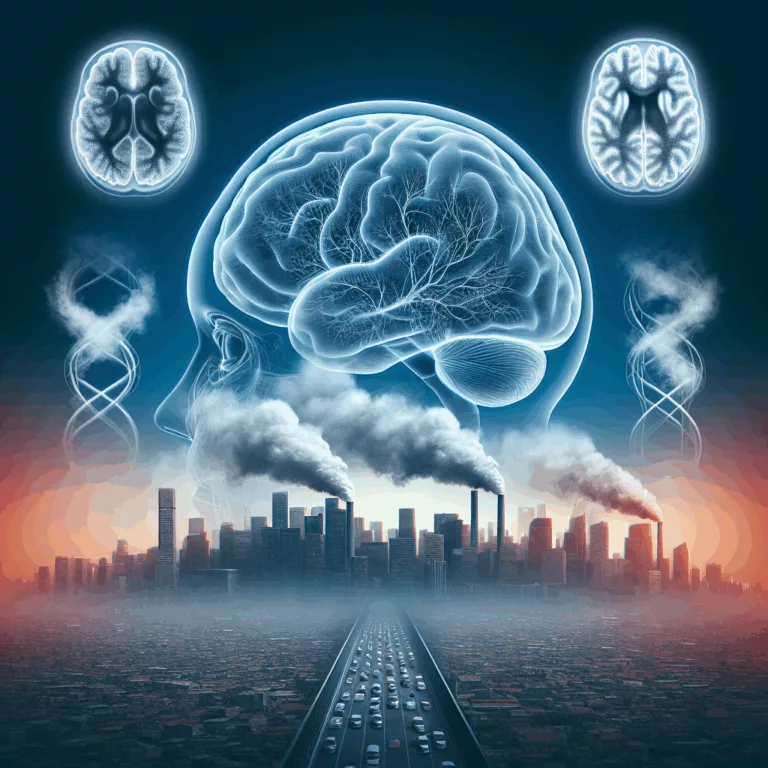

Annovis révèle des données biomarqueurs prometteuses pour son médicament contre la maladie d’Alzheimer

Annovis révèle des biomarqueurs prometteurs pour le buntanetap, un traitement potentiel qui pourrait révolutionner la lutte contre la maladie d’Alzheimer.