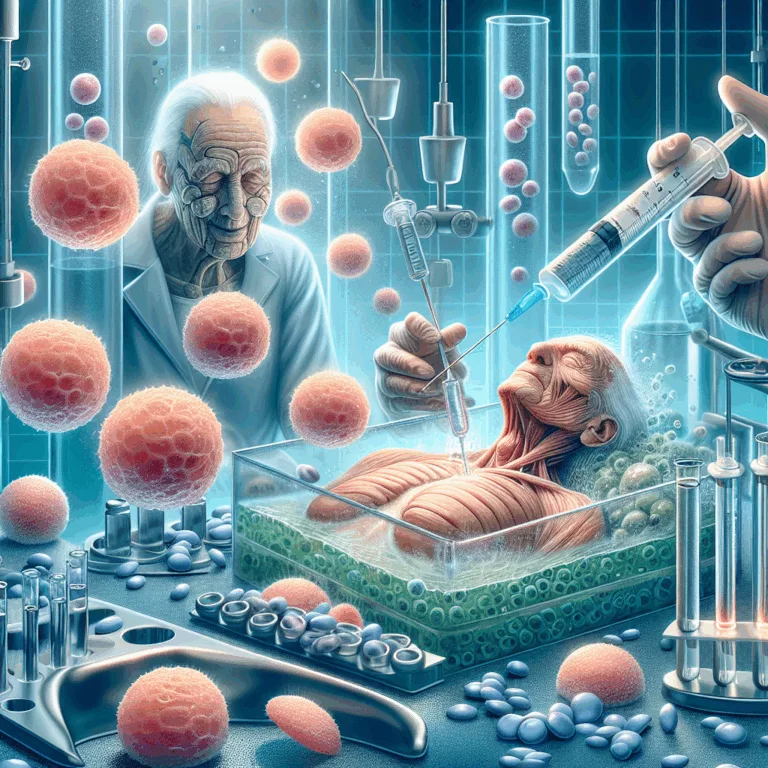

Les thérapies par cellules souches et leur impact potentiel sur le vieillissement

Les thérapies par cellules souches ont connu une expansion notable au cours des 30 dernières années et sont désormais largement utilisées dans le domaine médical. Récemment, l’utilisation des vésicules extracellulaires en substitution aux cellules souches a émergé, particulièrement dans l’industrie du tourisme médical. Bien que ces traitements aient montré des effets sur le vieillissement et…