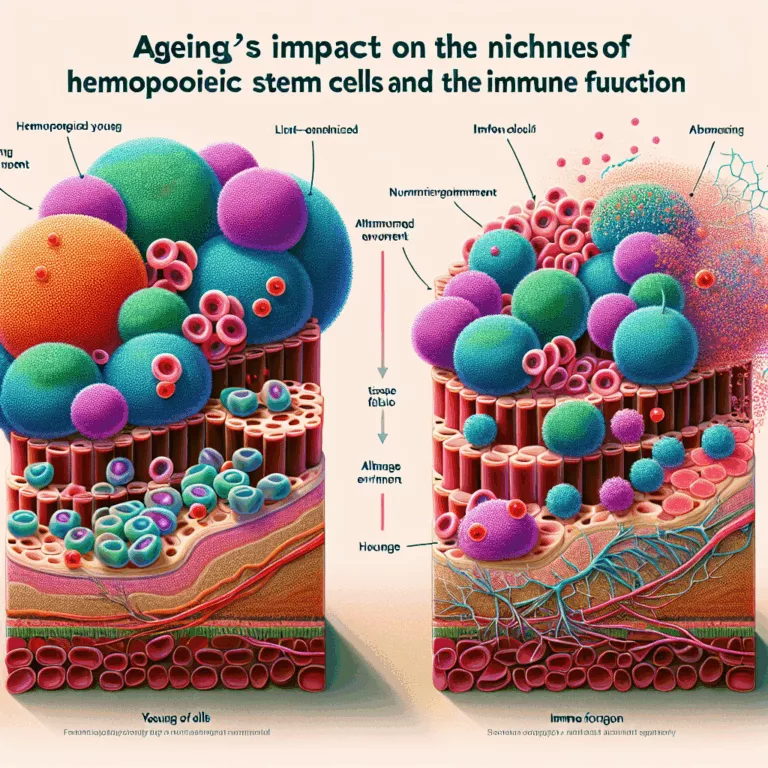

Impact du vieillissement sur la régénération musculaire : rôle des macrophages et de la sélénoprotéine P

Le vieillissement a un impact négatif sur la régénération musculaire pour des raisons qui ne sont pas complètement comprises. Cette incompréhension découle en partie du fait que la régénération musculaire implique un ensemble complexe d’interactions entre différents types de cellules, dont les comportements évoluent au fil du temps en réponse aux blessures. Il est bien…