Comprendre les synucléinopathies : Un nouvel espoir thérapeutique pour la maladie de Parkinson

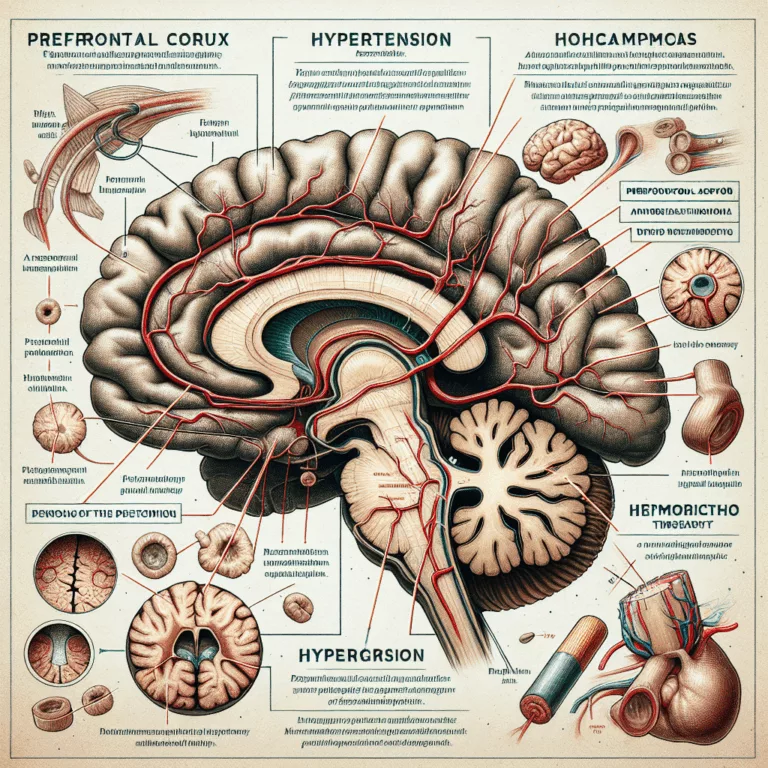

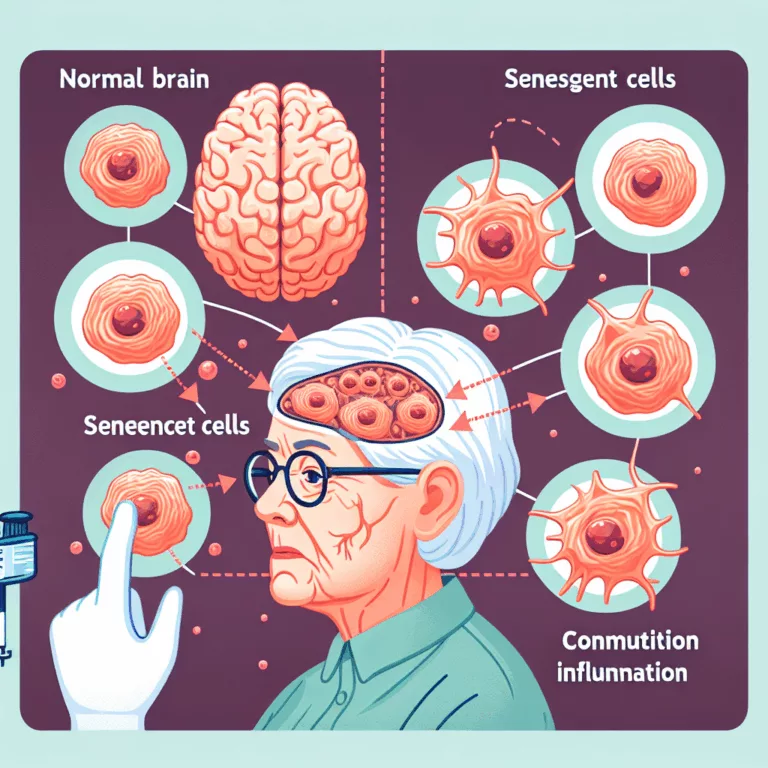

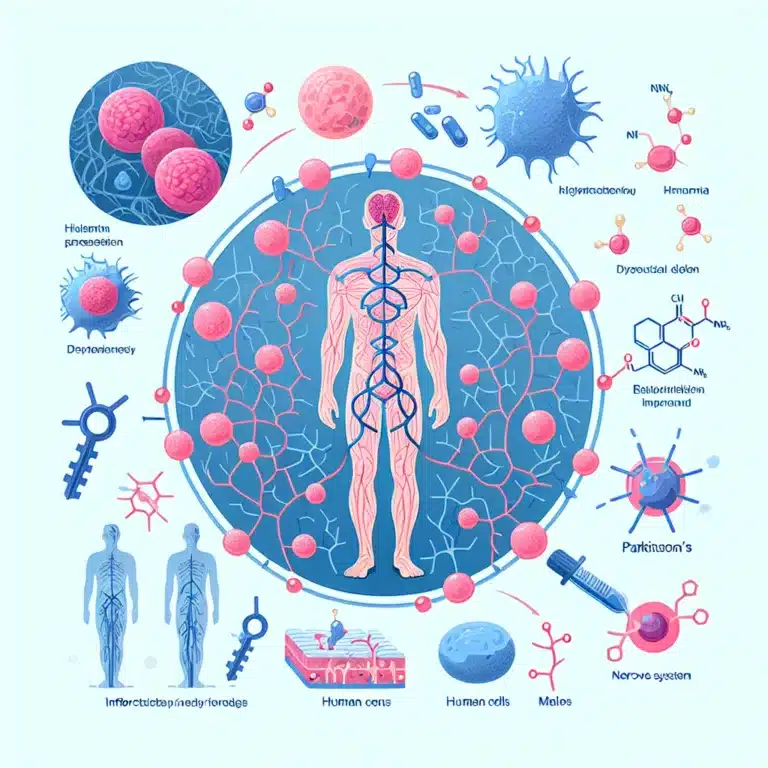

Les synucléinopathies sont des conditions neurodégénératives caractérisées par l’agrégation de l’α-synucléine mal repliée, une protéine qui joue un rôle central dans la pathologie de ces maladies. La maladie de Parkinson est la synucléinopathie la plus connue, mais il est suggéré que l’α-synucléine pourrait également influencer le vieillissement cérébral en général. Ces conditions représentent des versions…