Les Mystères de la Longévité : Pourquoi les Femmes Vivent Plus Longtemps que les Hommes ?

Découvrez les raisons derrière l’avantage de longévité des femmes sur les hommes et les implications de l’inflammaging et du paradoxe de la fragilité.

Découvrez les raisons derrière l’avantage de longévité des femmes sur les hommes et les implications de l’inflammaging et du paradoxe de la fragilité.

Découvrez comment les thérapies ciblées peuvent transformer notre compréhension de l’immunité face au vieillissement et améliorer notre santé à long terme.

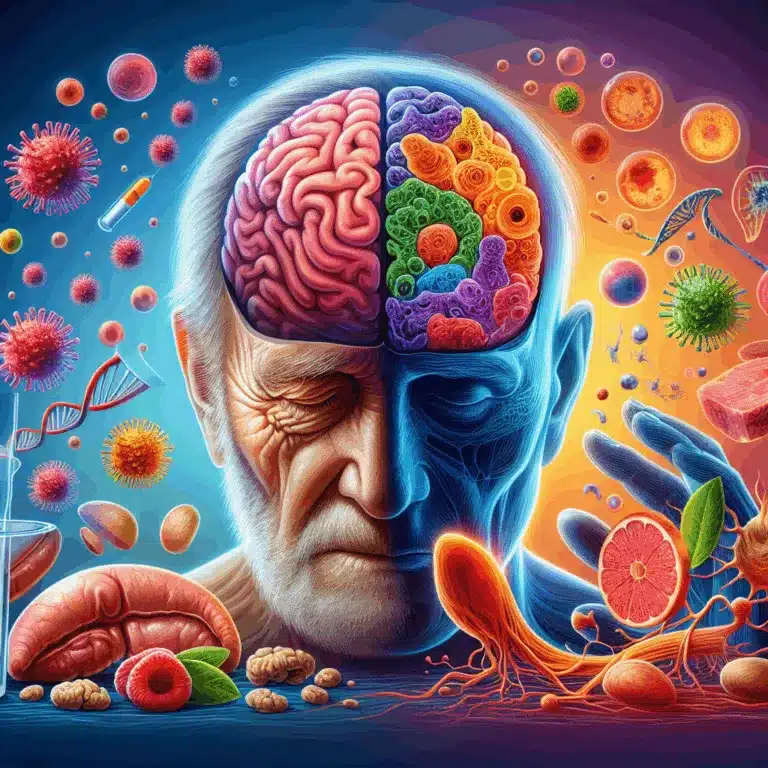

L’inflammaging, une inflammation continue et non résolue, est un phénomène observé dans toutes les pathologies liées à l’âge, et particulièrement dans le cerveau. Lorsqu’elle est prolongée, cette signalisation inflammatoire perturbe la structure et la fonction des tissus, contribuant ainsi à la dysfonction et à la mortalité. Cet article se concentre spécifiquement sur le rôle de…

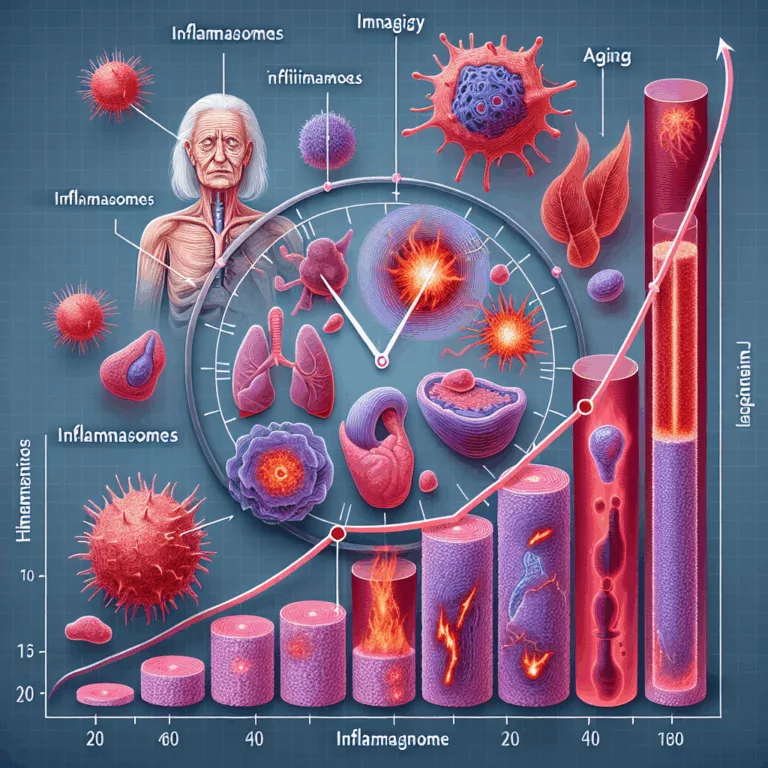

L’inflammaging est un phénomène lié à l’âge, caractérisé par une tendance du système immunitaire à entrer dans un état d’inflammation chronique sans provocations externes, comme les blessures ou les infections. Les recherches ont mis en évidence divers mécanismes contribuant à ce phénomène, notamment l’accumulation de cellules sénescentes qui produisent des signaux pro-inflammatoires, l’excès de tissu…

Le système immunitaire vieillit de manière complexe, entraînant des états d’inflammaging et d’immunosenescence, qui se traduisent par une inflammation chronique et une incapacité à lutter efficacement contre les infections et les cellules dysfonctionnelles. Des chercheurs se sont penchés sur une population dysfonctionnelle de cellules T qui émerge avec l’âge et contribue à ce dysfonctionnement immunitaire….

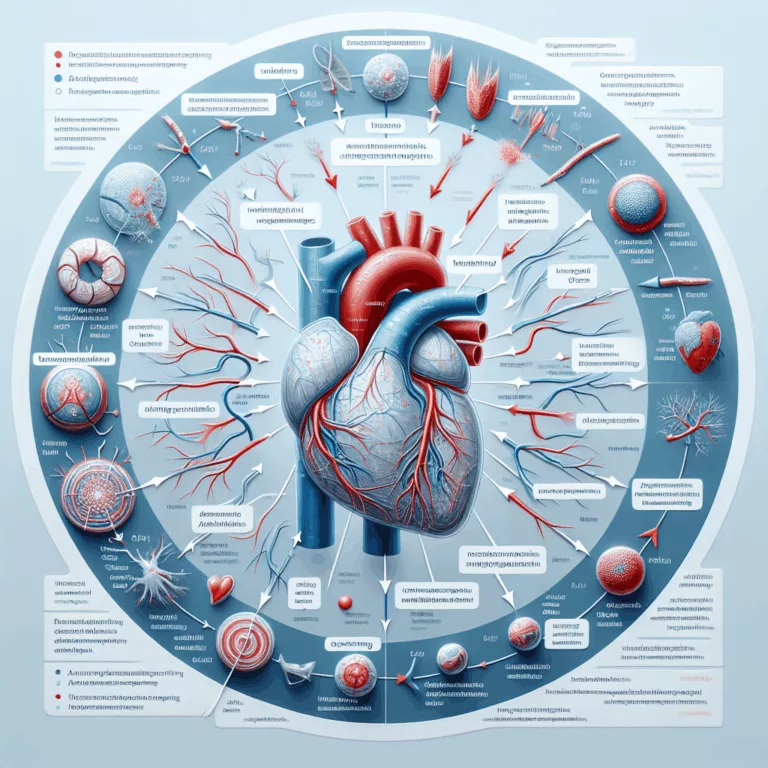

Le vieillissement est un processus progressif et inévitable qui affecte de nombreux organes et tissus, notamment le système cardiovasculaire. La principale cause de mortalité humaine est liée à l’âge avancé du système cardiovasculaire, entraînant des problèmes tels que l’insuffisance cardiaque, les AVC et les infarctus du myocarde. Les manifestations du vieillissement cardiovasculaire sont bien documentées,…

L’immunosénescence est un phénomène lié à l’âge qui désigne la diminution de la capacité du système immunitaire à remplir ses fonctions essentielles, telles que la défense contre les pathogènes, la destruction des cellules sénescentes et cancéreuses, ainsi que la participation à l’entretien normal des tissus. Le vieillissement du système immunitaire est souvent accompagné d’une inflammation…

Dans la revue Cell Reports Medicine, des chercheurs examinent en détail la relation entre les maladies cardiovasculaires et une inflammation liée à l’âge, connue sous le nom d’inflammaging. Ce phénomène est caractérisé par une inflammation systémique difficile à détecter qui s’intensifie avec l’âge. L’inflammaging affecte non seulement le système immunitaire, mais également le cœur. Les…

La startup TechBio Omniscope, fondée en 2020 par le professeur Holger Heyn, Vijay Vaswani et Lynnette Ang, a récemment lancé une nouvelle plateforme appelée osLongevity, qui vise à suivre et optimiser le vieillissement en analysant le système immunitaire au niveau cellulaire. Située à Barcelone, Omniscope se détourne de sa précédente concentration sur les outils de…

L’inflammaging est un phénomène lié au vieillissement, caractérisé par une signalisation inflammatoire constante et non résolue, survenant sans les provocations habituelles d’infection ou de blessure. Bien que l’inflammation à court terme soit nécessaire, une inflammation de longue durée s’avère nuisible, perturbant la structure et la fonction des tissus. Elle modifie négativement le comportement cellulaire, entrave…