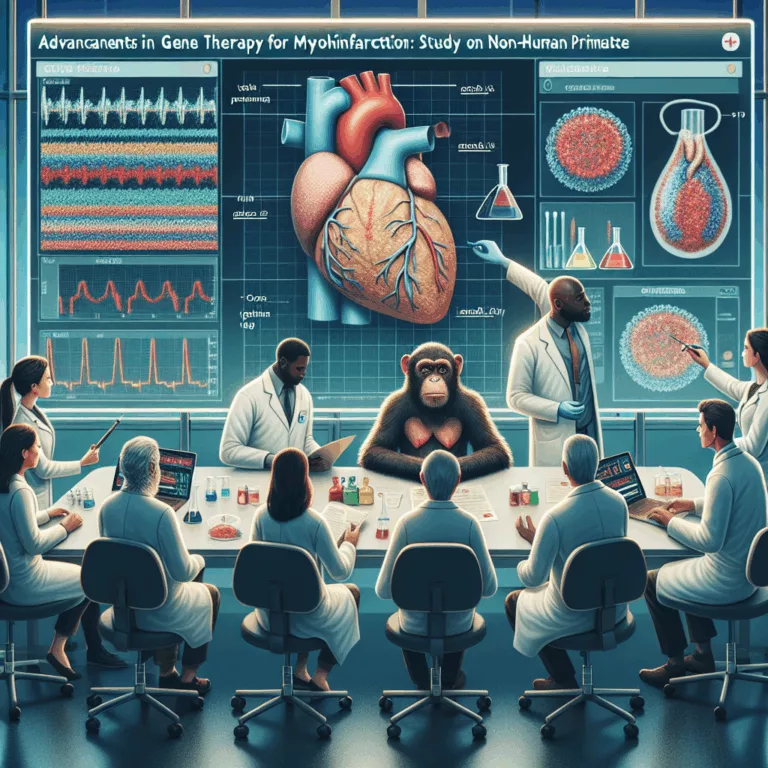

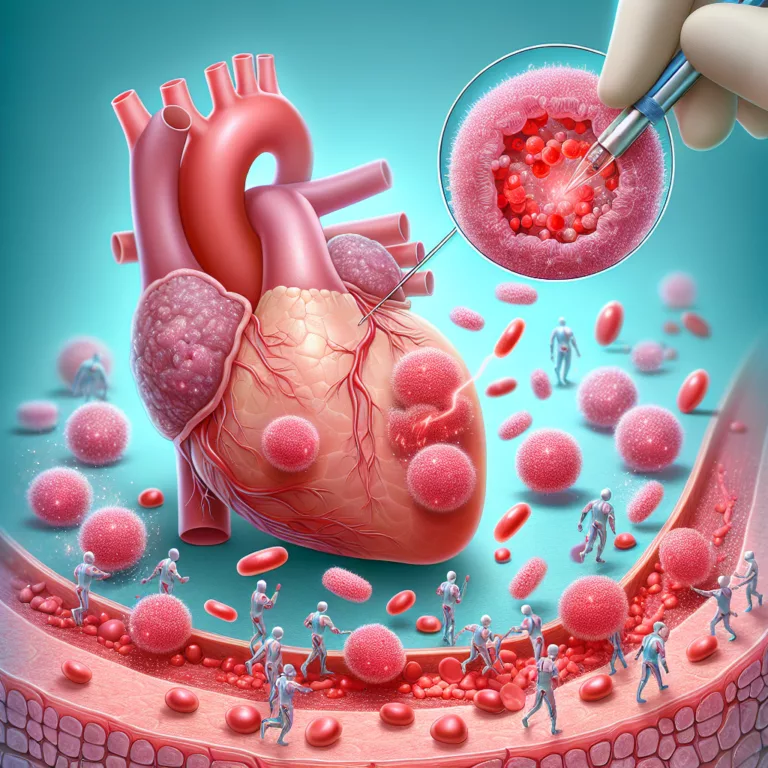

Avancées dans la Thérapie Génique pour l’Infarctus du Myocarde : Étude sur des Primates Non Humains

Découvrez comment une étude novatrice sur la thérapie génique pourrait transformer le traitement de l’infarctus du myocarde chez les primates non humains.