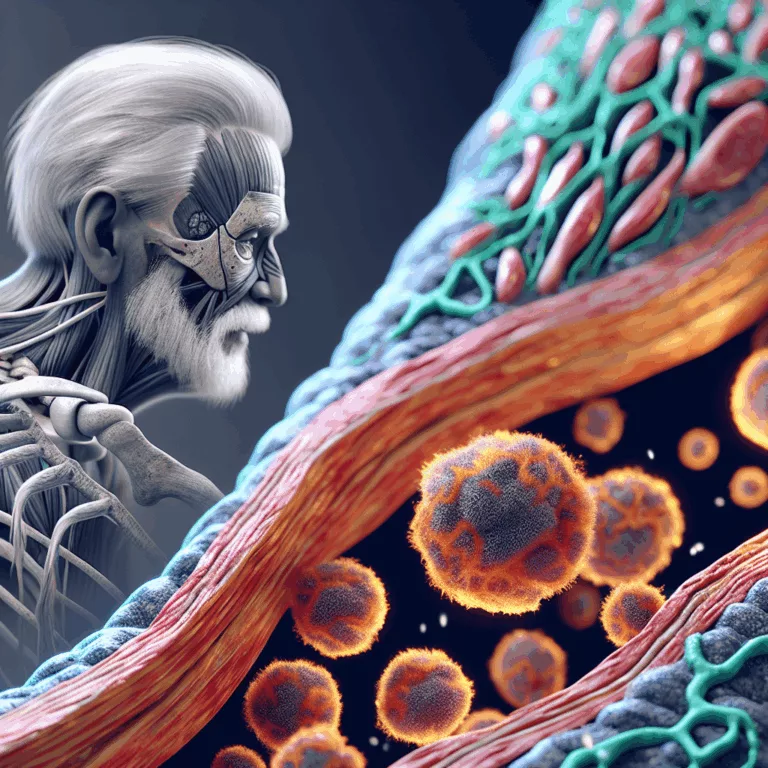

Le rôle des macrophages pro-inflammatoires dans la régénération musculaire au cours du vieillissement

Découvrez comment les macrophages pro-inflammatoires M1 influencent la régénération musculaire et le vieillissement. Un enjeu clé pour la santé musculaire !