Les Mystères de la Longévité : Pourquoi les Femmes Vivent Plus Longtemps que les Hommes ?

Découvrez les raisons derrière l’avantage de longévité des femmes sur les hommes et les implications de l’inflammaging et du paradoxe de la fragilité.

Découvrez les raisons derrière l’avantage de longévité des femmes sur les hommes et les implications de l’inflammaging et du paradoxe de la fragilité.

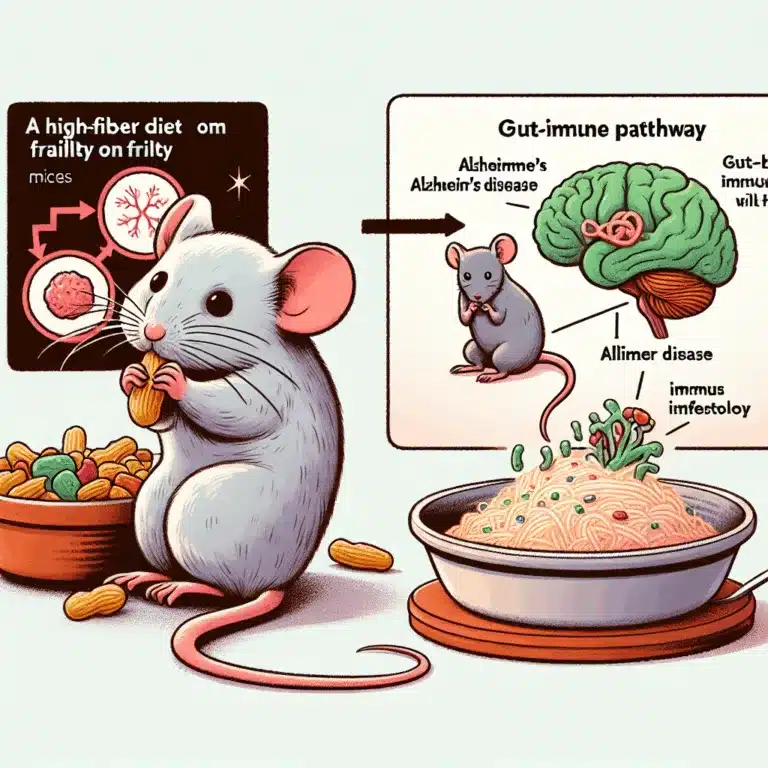

Une nouvelle recherche menée par l’Institut Buck souligne le rôle inattendu des cellules immunitaires coloniques dans la maladie d’Alzheimer. Cette étude, publiée dans Cell Reports, révèle que des cellules B produisant des anticorps sont réduites dans le côlon, tandis que des cellules B CXCR4⁺ augmentent dans le cerveau, suggérant un lien entre l’immunité intestinale et…

Le microbiome intestinal a suscité un grand intérêt ces dernières années, grâce à la possibilité d’évaluer de manière précise et économique sa composition par le séquençage de l’ARN ribosomal 16S. Les recherches montrent que la composition du microbiome intestinal évolue avec l’âge, favorisant des espèces générant une inflammation chronique au détriment de celles produisant des…

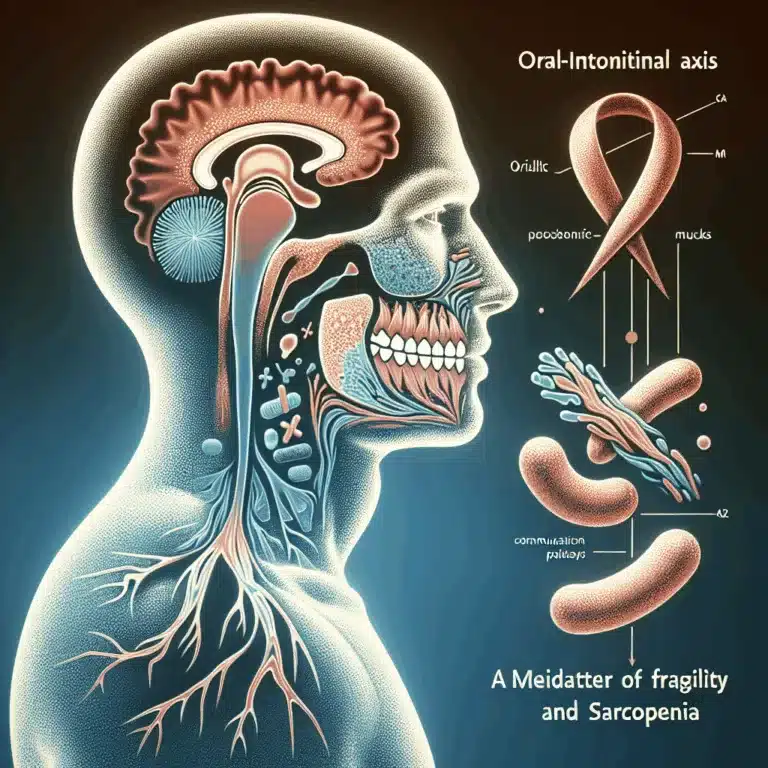

L’âge intestinal est un concept central dans le vieillissement systémique, marqué par un déclin progressif de la structure et de la fonction intestinales. Les mécanismes principaux impliquent la dysrégulation du renouvellement des cellules épithéliales et la dysbiose du microbiote intestinal. Bien que le vieillissement intestinal ne soit souvent pas la cause principale de mortalité chez…

Les études sur l’activité physique chez les personnes âgées ont depuis longtemps démontré que, même à faible dose, des augmentations modestes de l’activité physique peuvent avoir des bénéfices significatifs pour la santé. Bien que les études humaines ne puissent qu’établir des corrélations entre l’exercice et la santé, les études animales complètent ces données en montrant…

L’exercice physique est largement reconnu pour ses bienfaits sur la santé, mais son impact sur l’espérance de vie maximale des souris reste peu compris. Une étude récente a examiné les effets de l’exercice régulier effectué au début de la vie sur la santé et la longévité ultérieures. Les souris C57BL/6J ont été soumises à un…

Dans l’article publié dans Aging Cell, une équipe de chercheurs a exploré le lien entre la santé des fibroblastes cutanés et la capacité physique et fonctionnelle. L’étude commence par définir la fragilité et la capacité intrinsèque, en précisant que la fragilité est un état global de réduction de la force, de l’endurance et des fonctions…

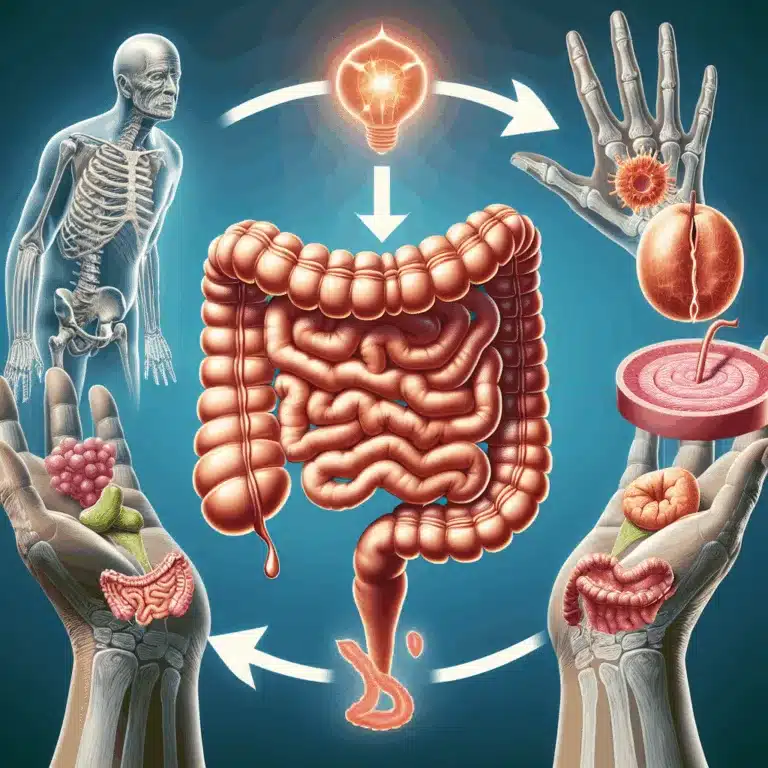

Avec l’âge, le système immunitaire devient de moins en moins capable de défendre l’organisme tout en devenant de plus en plus inflammatoire et hyperactif. Cette inflammation persistante perturbe la structure et la fonction des tissus, contribuant ainsi à des conditions liées à l’âge. Parallèlement, l’incapacité croissante du système immunitaire entraîne une insuffisance à défendre contre…

Au cours des vingt dernières années, des recherches sur un ensemble de plus en plus diversifié des horloges biologiques de vieillissement ont démontré que l’analyse d’une base de données biologiques suffisamment complexe permettra de trouver des corrélations avec l’âge. Le vieillissement provoque des changements liés à l’accumulation de formes de dommages cellulaires et tissulaires. Étant…

Dans une étude récente, des chercheurs ont examiné comment la restriction de la méthionine alimentaire et l’inhibition de la voie de dégradation de la tyrosine affectent la durée de vie en bonne santé chez des souris âgées. Bien que l’inhibition de la tyrosine n’ait montré aucun bénéfice, la restriction de la méthionine a amélioré plusieurs,…