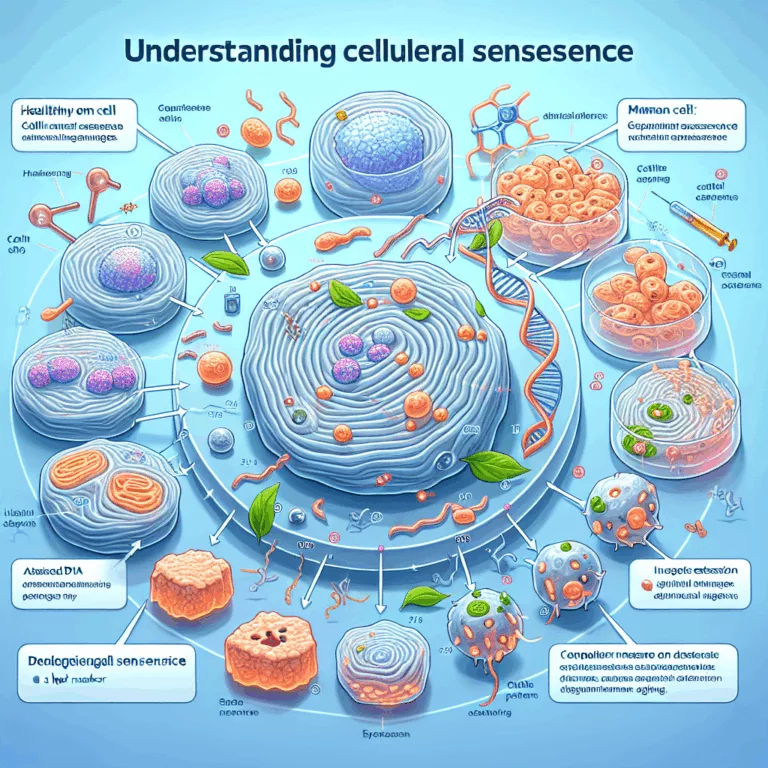

Comprendre la sénescence cellulaire : un marqueur clé du vieillissement humain

Découvrez comment la sénescence cellulaire influence la santé liée à l’âge et son rôle dans l’inflammation chronique.

Découvrez comment la sénescence cellulaire influence la santé liée à l’âge et son rôle dans l’inflammation chronique.

Introduction Les maladies cardiovasculaires (MCV) et la démence représentent deux des défis de santé mondiaux les plus pressants, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Des études épidémiologiques démontrent une forte corrélation entre l’incidence des MCV et celle de la démence. Cette relation suggère qu’il existe un mécanisme causal possible, comme la…

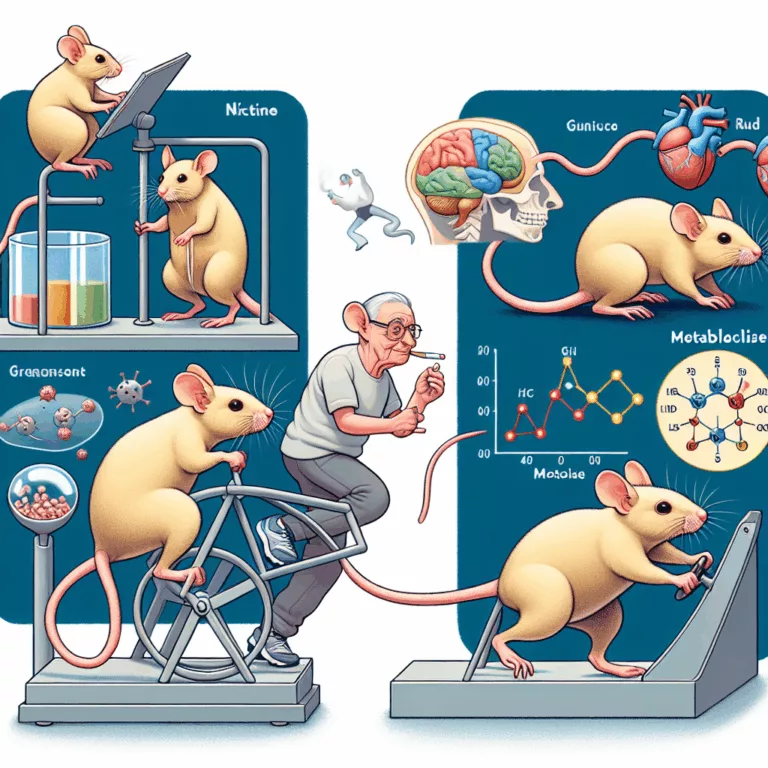

L’activité physique a un impact significatif sur la santé à long terme, comme le montre de nombreuses études à grande échelle sur l’homme et des recherches sur des animaux. Ces études démontrent un lien entre l’exercice et la longévité, et l’épidémiologie des populations de chasseurs-cueilleurs, qui pratiquent beaucoup plus d’activités physiques que la majorité des…

Une étude récente a démontré que la consommation de nicotine à long terme a un impact positif sur la fonction motrice chez des souris mâles. Les effets bénéfiques seraient médiés par le métabolisme des sphingolipides et de la NAD+. Bien que le tabagisme soit largement associé à des risques accrus de cancer et de mortalité…

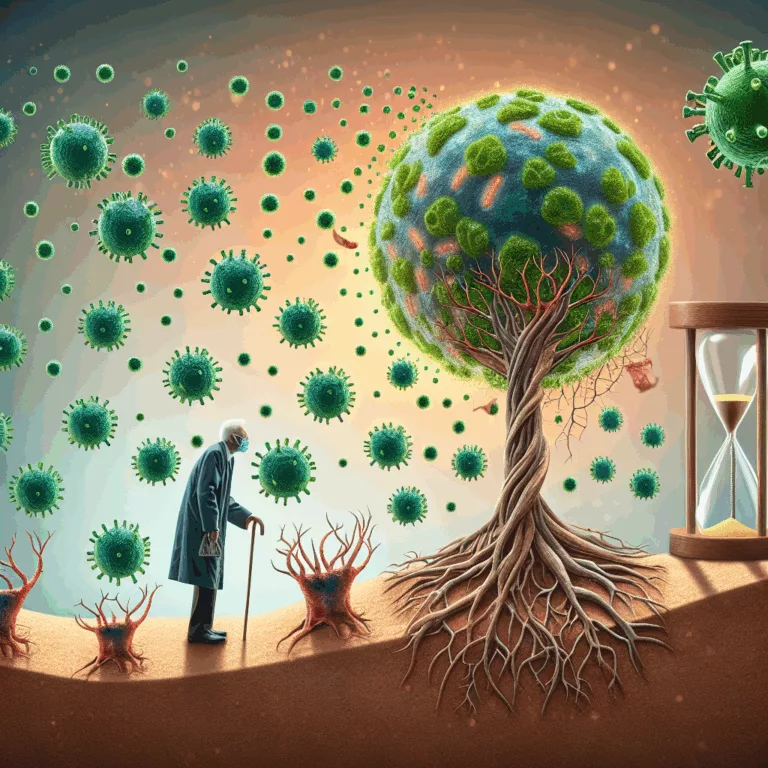

Les chercheurs analysent les données épidémiologiques pour estimer la contribution de l’infection par le cytomégalovirus (CMV) aux maladies liées à l’âge. Cette analyse suppose une relation de causalité, en comparant le statut d’infection avec la présence ou l’absence de conditions spécifiques liées à l’âge. Le CMV est un type d’infection à virus herpes très répandu,…

L’étude sur le lien entre la vaccination contre le zona et le risque de démence chez les personnes âgées révèle plusieurs éléments intéressants. D’abord, les personnes qui choisissent de se faire vacciner peuvent avoir une meilleure santé globale, ce qui pourrait influencer les résultats. Ensuite, la vaccination pourrait induire une ‘immunité entraînée’, rendant les individus…

Une étude a été menée pour explorer les liens entre l’activité physique de loisir à long terme et la mortalité, ainsi que l’impact de l’activité physique sur le risque accru de mortalité dû à des prédispositions génétiques aux maladies. Les chercheurs ont analysé des données provenant de 22 750 jumeaux finlandais nés avant 1958, dont…

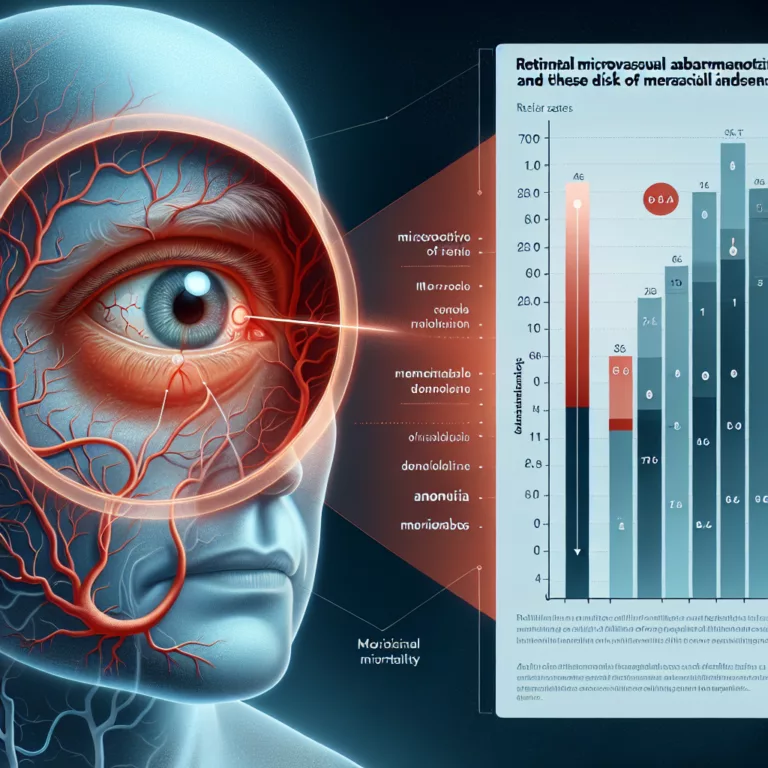

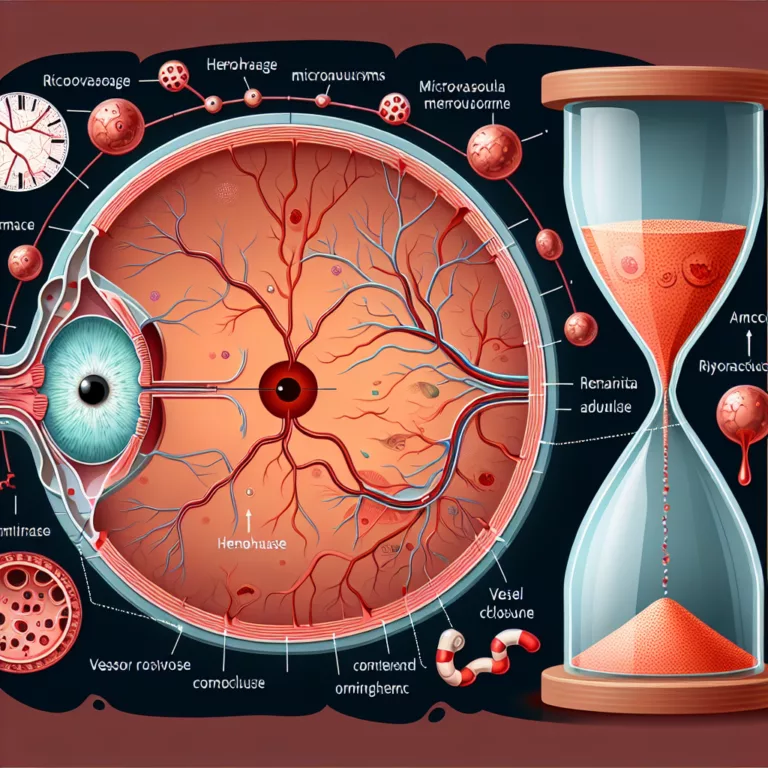

Ce texte explore l’association entre les anomalies microvasculaires rétiniennes (AMR) et le risque de mortalité chez les adultes américains. Les AMR, qui comprennent des affections telles que la rétinopathie, le rétrécissement arteriolaire généralisé ou focal, le nicking arteriovenous et la plaque de Hollenhorst, sont fréquentes chez les personnes âgées, même chez celles sans diabète. Ces…

Ce texte examine la corrélation entre les dommages microvasculaires rétiniens et le risque de mortalité chez les adultes américains. Il s’appuie sur une étude qui a inclus 5 775 participants âgés de 40 ans et plus, issus de l’enquête nationale sur la santé et la nutrition aux États-Unis, réalisée entre 2005 et 2008. Les chercheurs…