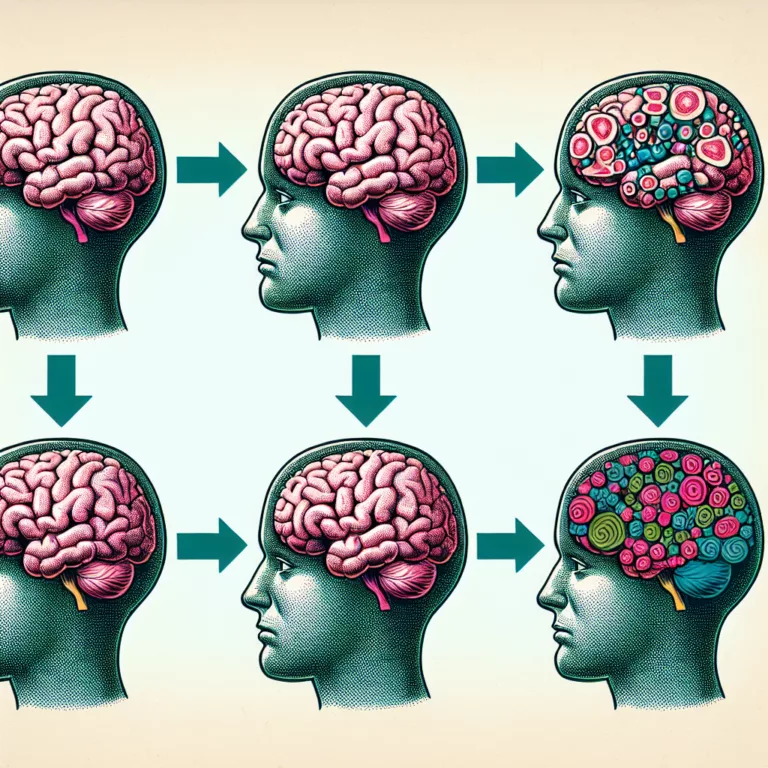

L’Influence du BDNF sur la Santé Cognitive des Personnes Âgées

Découvrez comment le BDNF influence la fonction cognitive et son rôle potentiel dans le déclin cognitif des personnes âgées.

Découvrez comment le BDNF influence la fonction cognitive et son rôle potentiel dans le déclin cognitif des personnes âgées.

Découvrez comment l’exposition aux microplastiques pourrait favoriser la maladie d’Alzheimer chez des souris, révélant des implications inquiétantes pour la santé humaine.

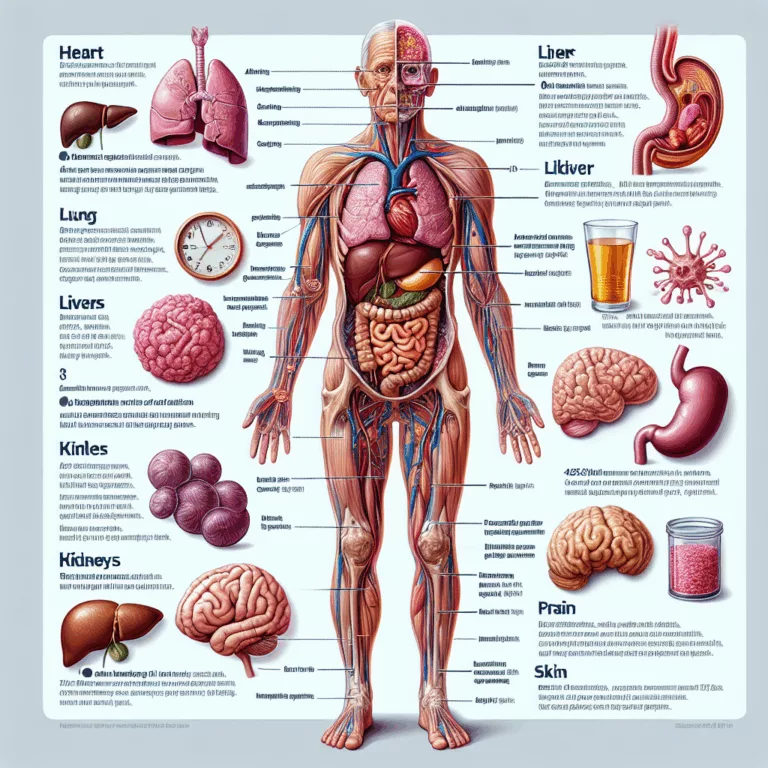

Une étude récente a exploré les différences dans la vitesse de vieillissement des organes. Les chercheurs ont élaboré des modèles capables de prédire les risques de maladies et de mortalité en se basant sur des protéines spécifiques à chaque organe présentes dans le plasma. Étant donné que chaque organe du corps humain est unique, leur…

L’exercice physique est largement reconnu pour ses bienfaits sur la santé, mais son impact sur l’espérance de vie maximale des souris reste peu compris. Une étude récente a examiné les effets de l’exercice régulier effectué au début de la vie sur la santé et la longévité ultérieures. Les souris C57BL/6J ont été soumises à un…

Klotho est un gène associé à la longévité dont l’expression et les niveaux circulants de la protéine soluble klotho augmentent la durée de vie des souris et sont corrélés à une meilleure santé et à une diminution des maladies liées à l’âge chez les humains. La recherche sur le klotho a révélé que des niveaux…

La neurogenèse, ou la création de nouveaux neurones dans le cerveau, est un processus bien établi chez les souris adultes, mais il reste des doutes quant à sa présence chez les humains adultes. Bien que le consensus général suggère que les humains ne diffèrent pas des souris à cet égard, établir que la neurogenèse se…

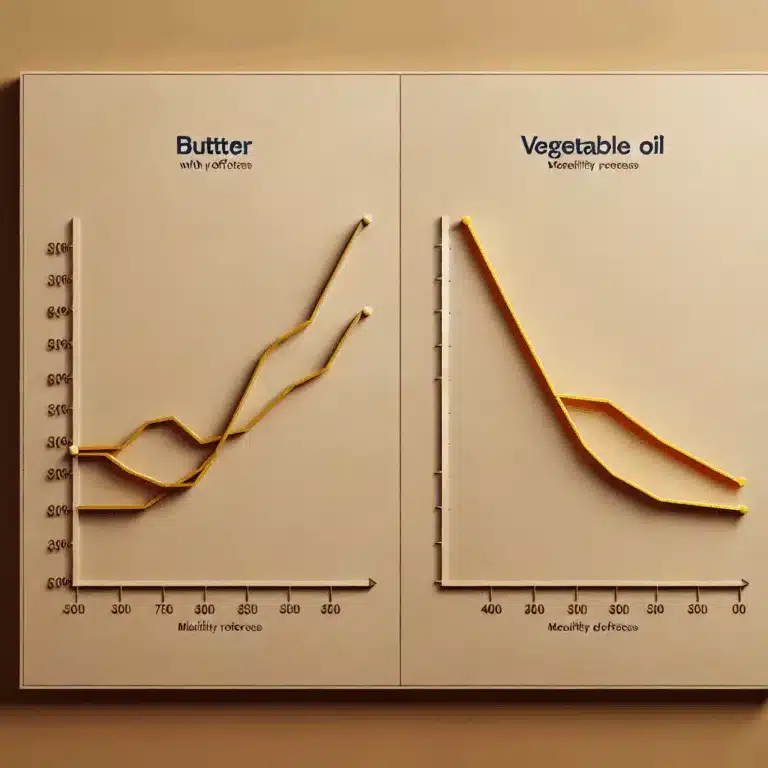

Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine suggère qu’une consommation plus élevée de beurre est associée à une mortalité accrue, tandis qu’une consommation plus élevée d’huiles végétales est associée à une mortalité réduite. Des recherches antérieures ont montré que tous les types de graisses alimentaires ne se valent pas. Les résultats encouragent la consommation de…

Les horloges épigénétiques, qui mesurent l’âge biologique à travers des biomarqueurs épigénétiques, ont évolué au fil des ans et se sont diversifiées. Contrairement aux premières horloges qui ne prenaient pas en compte la condition physique, les modèles récents montrent une sensibilité accrue à des facteurs tels que l’activité physique. Cependant, malgré ces améliorations, il existe…

Une nouvelle étude publiée dans Nature Metabolism suggère qu’une courte période de consommation d’aliments sucrés et gras peut entraîner des changements cérébraux similaires à ceux observés dans l’obésité et le diabète de type 2. Cette étude, réalisée par l’Hôpital Universitaire de Tübingen, le Centre Allemand de Recherche sur le Diabète et Helmholtz Munich, a recruté…