L’impact du gras viscéral sur la santé cardiovasculaire : Une étude révélatrice

Découvrez comment le gras viscéral influence l’athérosclérose et les maladies cardiaques, selon une étude récente sur la santé artérielle.

Découvrez comment le gras viscéral influence l’athérosclérose et les maladies cardiaques, selon une étude récente sur la santé artérielle.

Découvrez comment le tissu adipeux et le TMAO influencent la santé à mesure que nous vieillissons, révélant des mécanismes sous-jacents à l’inflammation.

Découvrez comment la recherche sur la longévité lutte contre le vieillissement et les maladies liées à l’âge. Explorez des avancées fascinantes dès maintenant !

Le diabète de type 2 (T2D) est un trouble métabolique qui se caractérise par la résistance à l’insuline, l’inflammation et une régulation altérée du métabolisme du glucose. Ce phénomène se propage à l’échelle mondiale, en partie à cause du vieillissement, qui peut endommager le système immunitaire et accélérer la progression de ce trouble métabolique. Une…

Le texte aborde le rôle des cellules sénescentes dans l’inflammation chronique de l’âge et leur impact sur la structure et le fonctionnement des tissus. Il souligne que l’accumulation de cellules sénescentes est exacerbée par un excès de tissu adipeux viscéral, qui perturbe également le métabolisme et contribue à l’inflammation chronique. Bien que les cellules sénescentes…

Une étude récente a révélé que l’utilisation de la semaglutide, un médicament connu pour son efficacité dans le traitement du diabète de type 2, pourrait également réduire le risque de développer une démence chez les patients atteints de cette maladie. L’étude, qui a examiné les dossiers de santé de près de 1,7 million de personnes,…

Yuva Biosciences, une entreprise biotech spécialisée dans la longévité, a signé un accord de développement et de licence avec Northstrive Biosciences pour faire avancer des thérapies pharmaceutiques ciblant la dysfonction mitochondriale, qui est liée à des conditions métaboliques telles que l’obésité et le diabète de type 2. Cet accord permet à YuvaBio de recevoir des…

Le diabète de type 2 est une condition principalement causée par un excès de poids, et la perte de poids peut inverser la progression de la maladie, même à des stades avancés. Des recherches montrent que l’excès de tissu adipeux viscéral favorise une plus grande charge de sénescence cellulaire chez les personnes âgées. Les cellules…

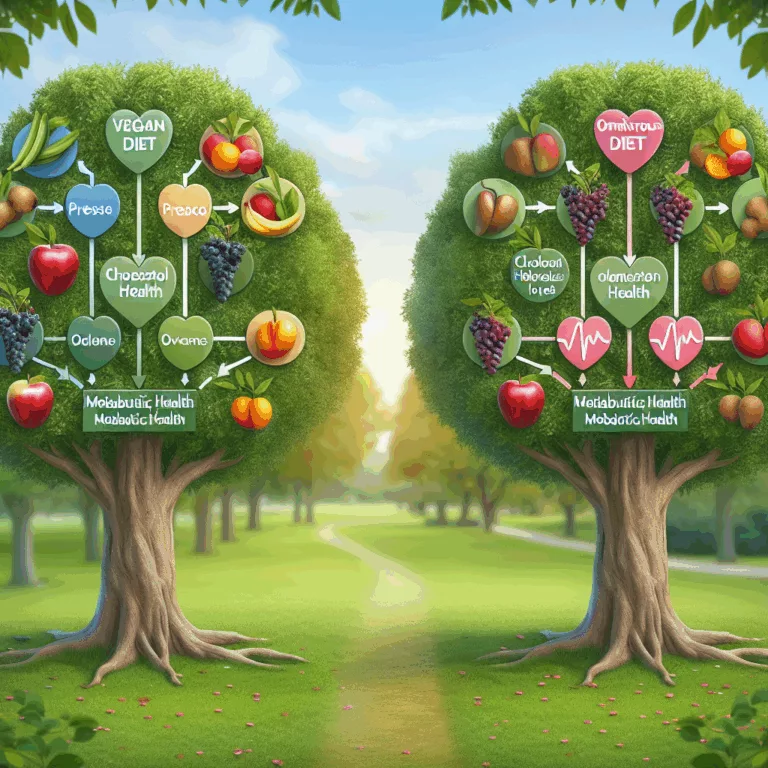

L’évidence épidémiologique concernant les bienfaits pour la santé et la réduction de la mortalité tardive chez les végétariens et les végétaliens est vaste et souvent débattue. Une étude récente examine un groupe de personnes pratiquant des régimes alimentaires alternant entre des périodes de végétalisme et de consommation omnivore. Cette dynamique alimentaire présente un intérêt particulier…

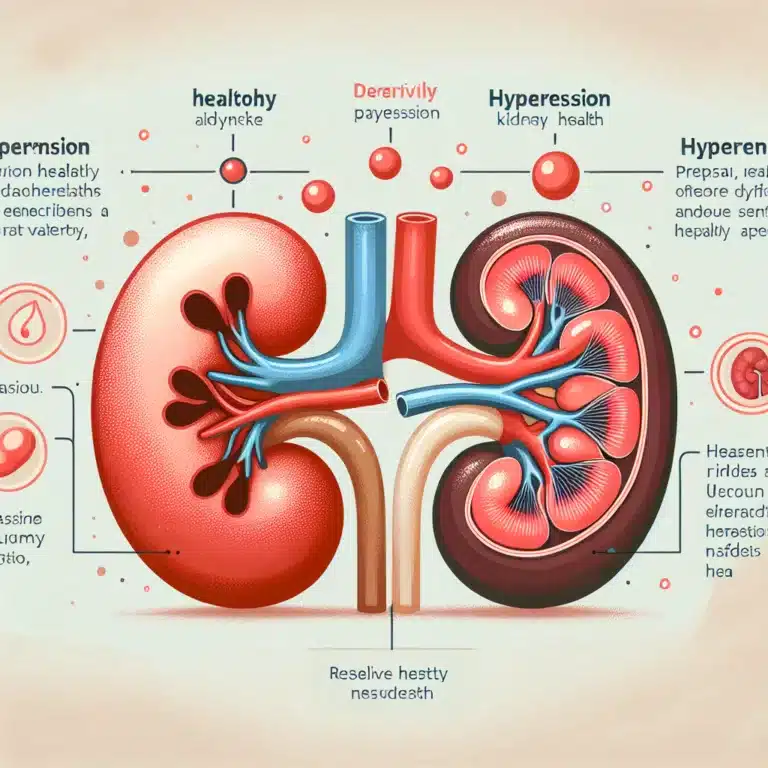

Des études montrent que les stratégies pharmaceutiques établies pour contrôler l’hypertension artérielle réduisent significativement le risque de mortalité, bien qu’elles ne réparent ni ne renversent les dommages cellulaires et tissulaires sous-jacents qui causent cette maladie. La pression artérielle élevée en elle-même est très nuisible, endommageant les tissus vitaux du corps, notamment les reins, qui sont…