La Diminution des Taux de Démence chez les Générations Récemment Nées

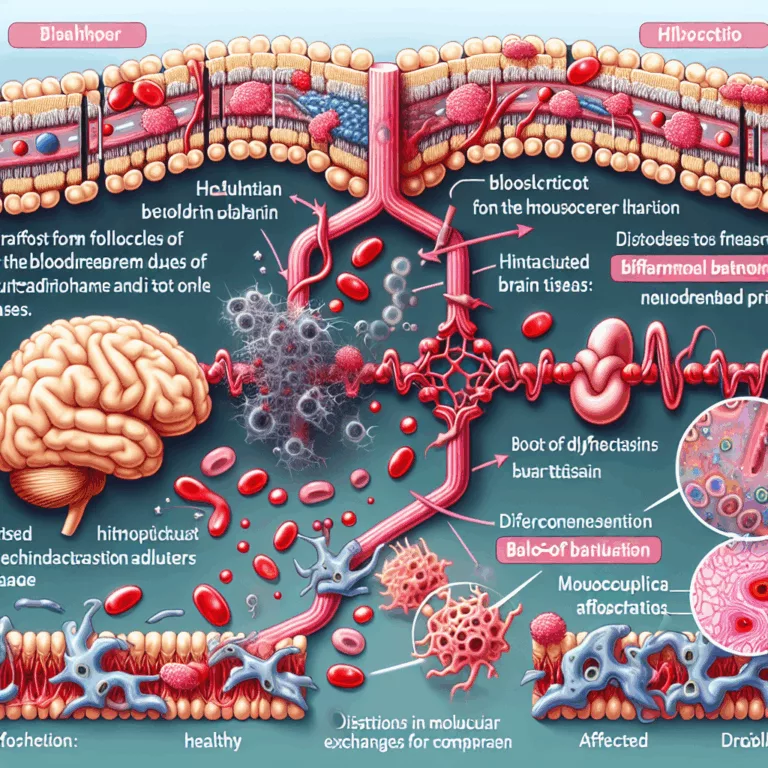

La prévalence de la démence semble diminuer chez les personnes âgées d’aujourd’hui par rapport aux générations précédentes, malgré le vieillissement de la population. Une étude à grande échelle menée par l’Université du Queensland a examiné les taux de démence chez des cohortes nées à différentes époques. Les résultats montrent que les personnes nées plus récemment,…