L’impact de la ferritine légère 1 sur le déclin cognitif lié à l’âge

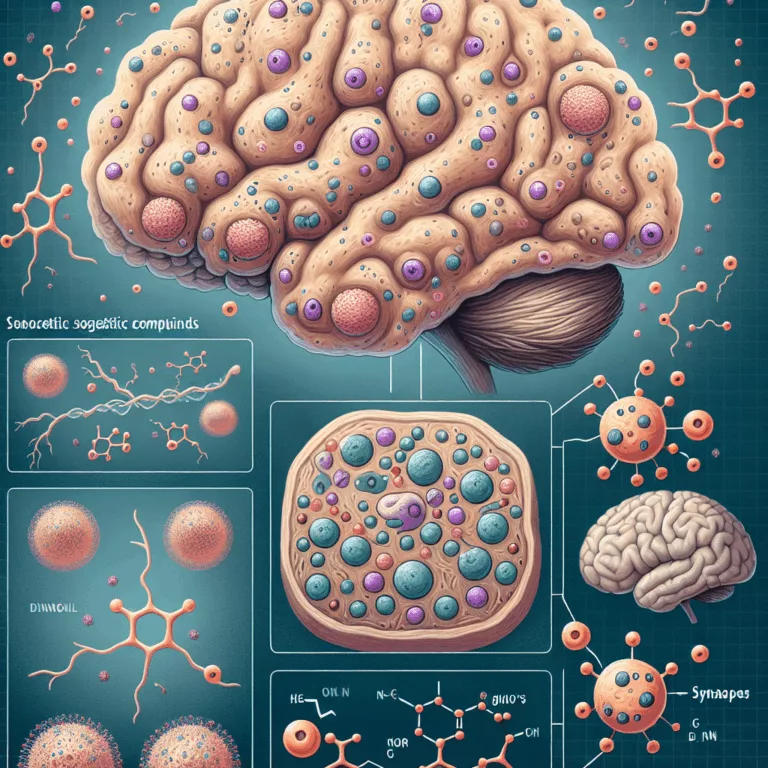

Avec le vieillissement, l’expression de nombreux gènes subit des modifications. Certaines de ces modifications sont adaptatives, essayant de résister à un environnement endommagé ou de compenser d’autres fonctions altérées, tandis que d’autres sont maladaptatives et causent activement des dommages. Des chercheurs ont identifié un changement maladaptatif spécifique dans l’expression des neurones du cerveau de souris…