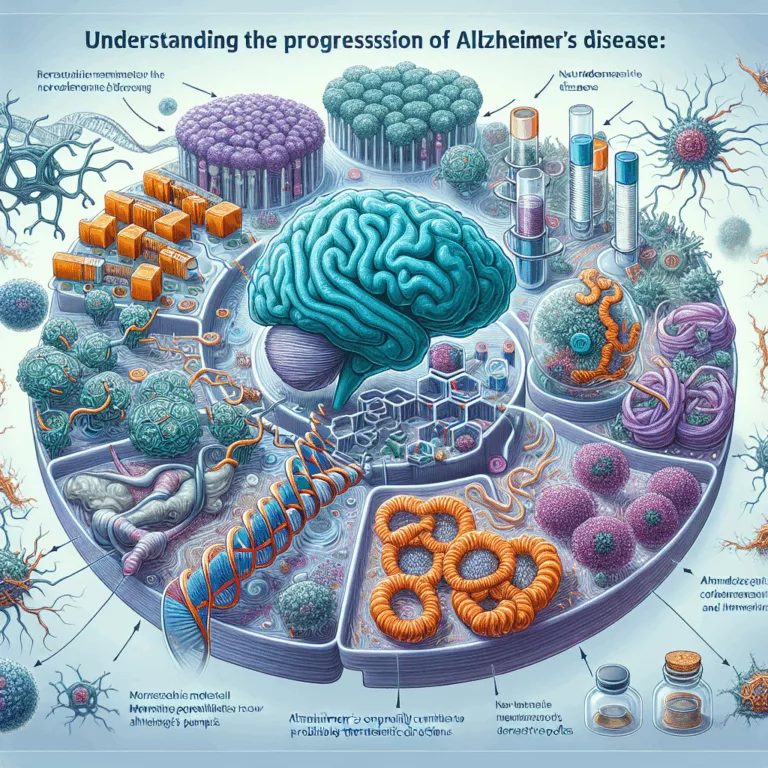

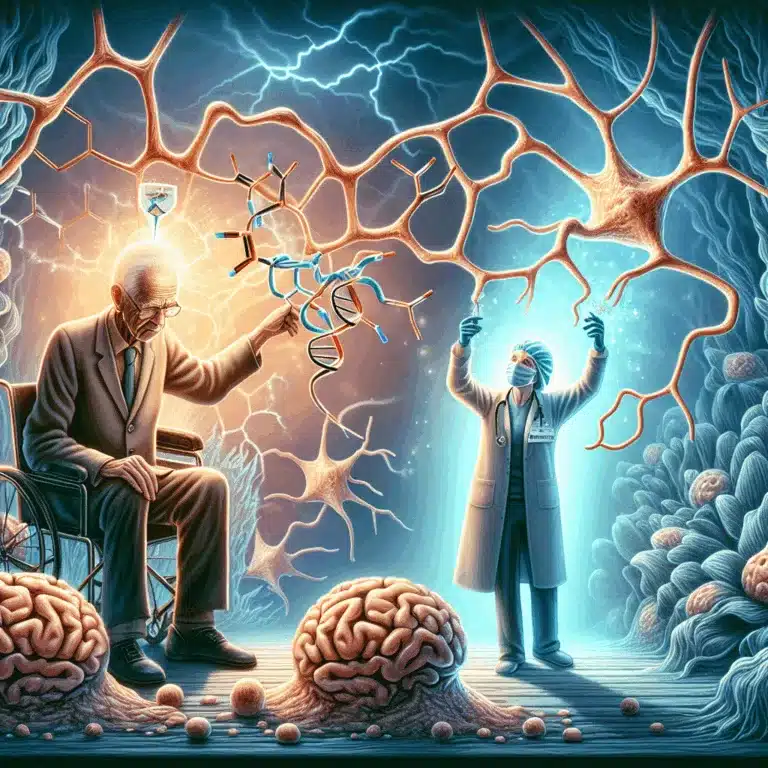

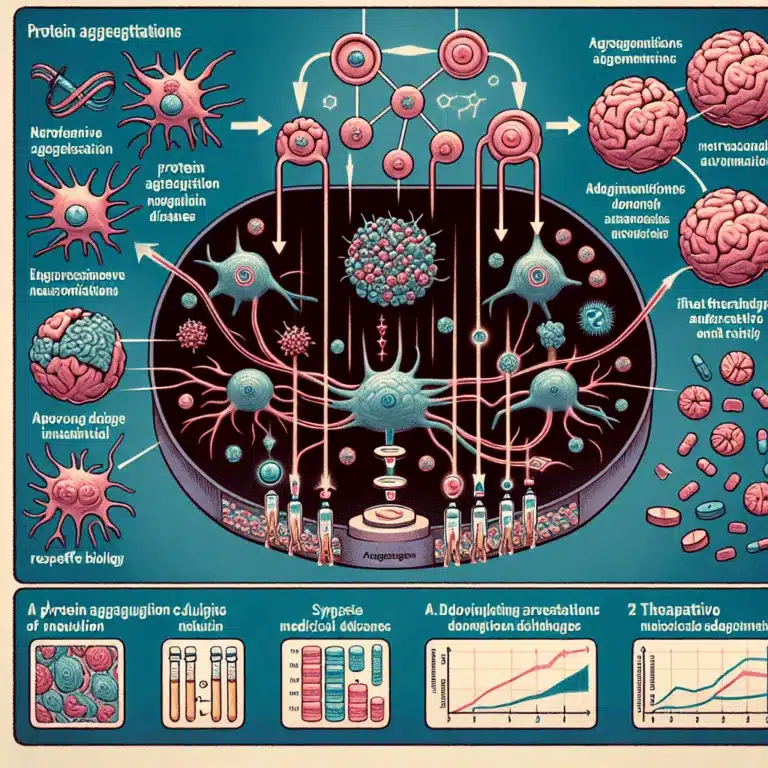

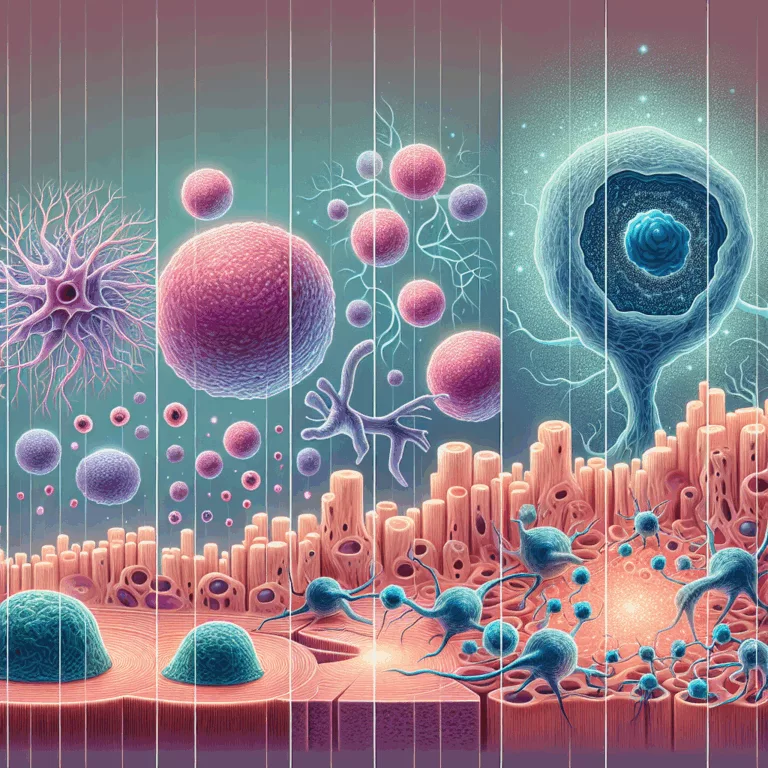

Comprendre la progression de la maladie d’Alzheimer : Rôle du complexe NMDAR/TRPM4 et nouvelles pistes thérapeutiques

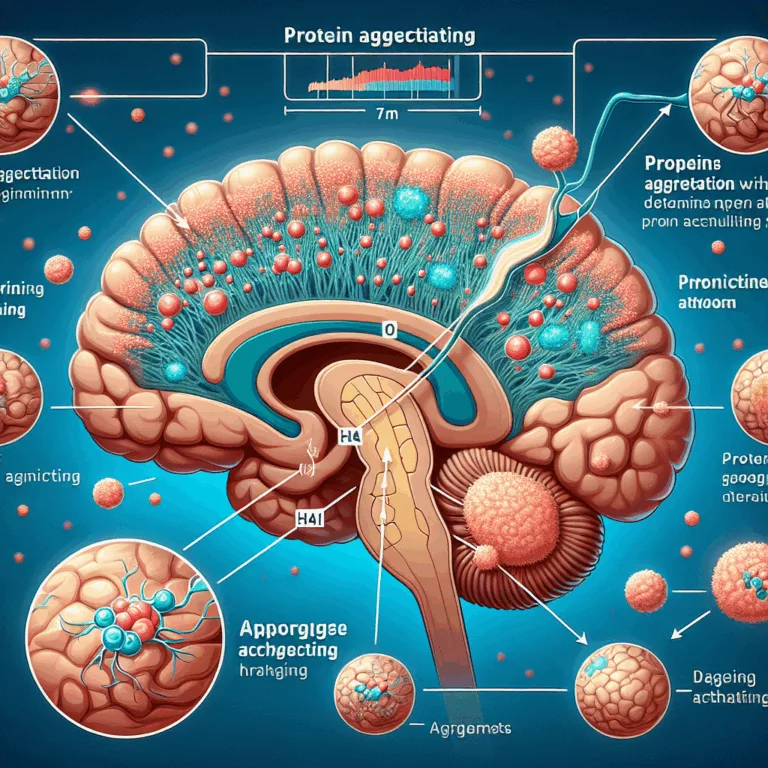

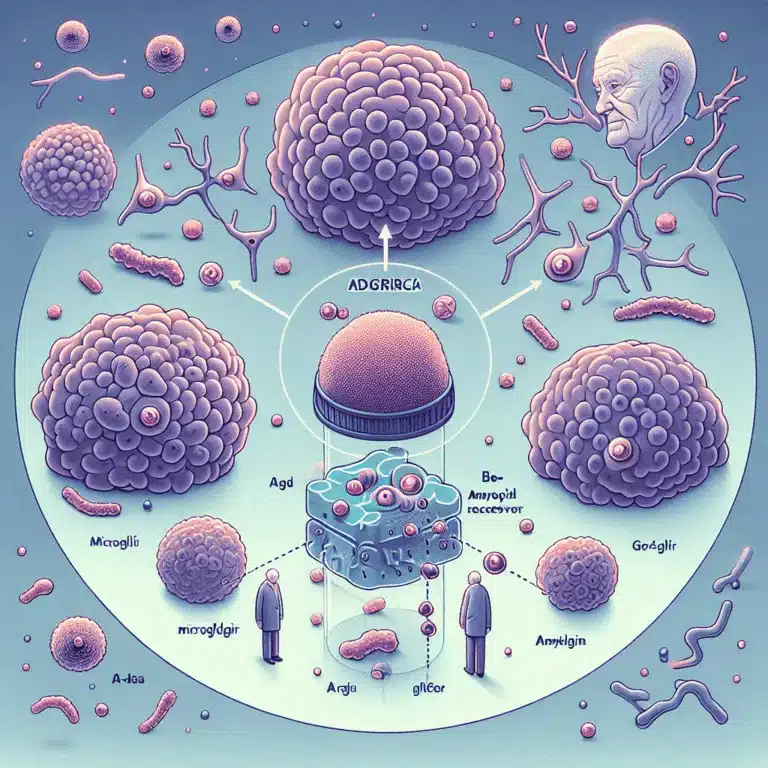

Découvrez comment le complexe NMDAR/TRPM4 influence la progression de la maladie d’Alzheimer et explorez les nouvelles pistes thérapeutiques prometteuses.