Réversibilité du déclin visuel lié à l’âge : Une approche novatrice par injection lipidique

Découvrez comment des chercheurs inversent le déclin visuel lié à l’âge chez les souris grâce à l’injection de lipides dans la rétine.

Découvrez comment des chercheurs inversent le déclin visuel lié à l’âge chez les souris grâce à l’injection de lipides dans la rétine.

Découvrez comment des approches pharmacologiques pourraient inverser la perte musculaire liée à l’âge, complétant l’exercice physique traditionnel.

Découvrez comment améliorer la fonction mitochondriale pourrait inverser le déclin lié à l’âge et favoriser une meilleure santé cellulaire.

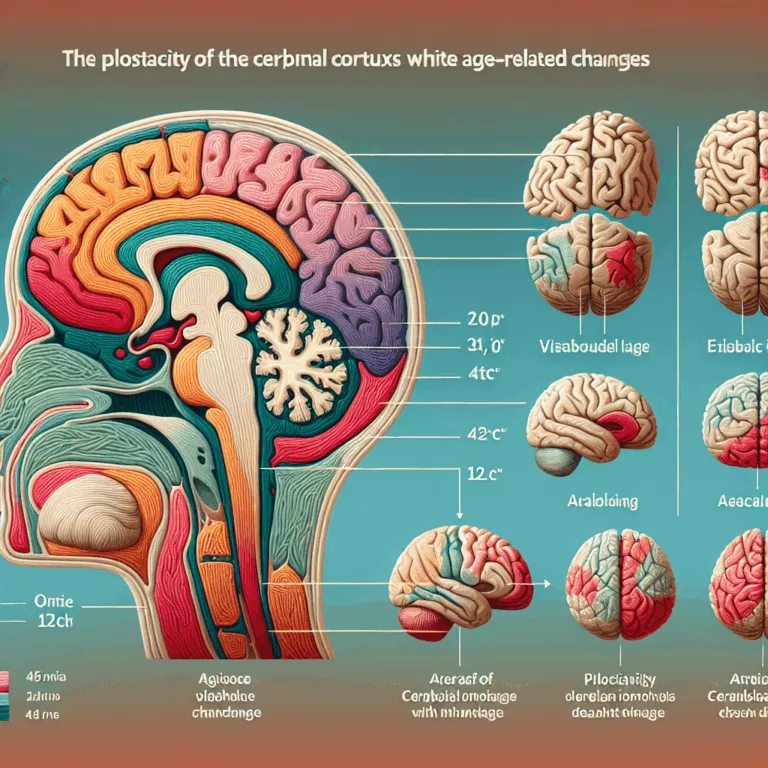

Le cerveau humain est un organe plastique tout au long de la vie, avec des réseaux neuronaux qui s’adaptent à l’utilisation et à l’expérience. De nombreux changements liés à l’âge se produisent en réponse à des schémas d’utilisation, et non seulement à la suite de dommages ou de dysfonctionnements. Bien qu’il ne soit pas toujours…

Une nouvelle recherche de l’École de Médecine de Harvard et de ses collaborateurs révèle que la déplétion naturelle en lithium dans le cerveau précède les symptômes de la maladie d’Alzheimer et pourrait offrir une voie thérapeutique sûre pour la prévention et le traitement. Traditionnellement associé à la psychiatrie et au traitement du trouble bipolaire, le…

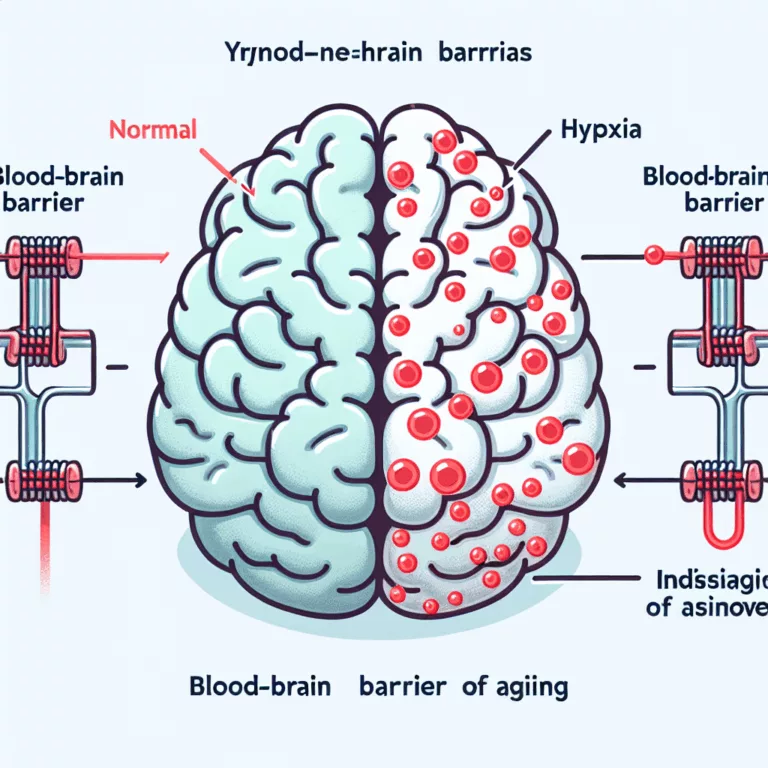

La barrière hémato-encéphalique est composée de cellules spécialisées qui tapissent les vaisseaux sanguins du cerveau. Ces cellules permettent le passage de certaines molécules entre le cerveau et le reste du corps, maintenant ainsi une biochimie distincte et des populations cellulaires spécifiques au système nerveux central. Lorsque la barrière hémato-encéphalique fuit, cela entraîne une inflammation et…

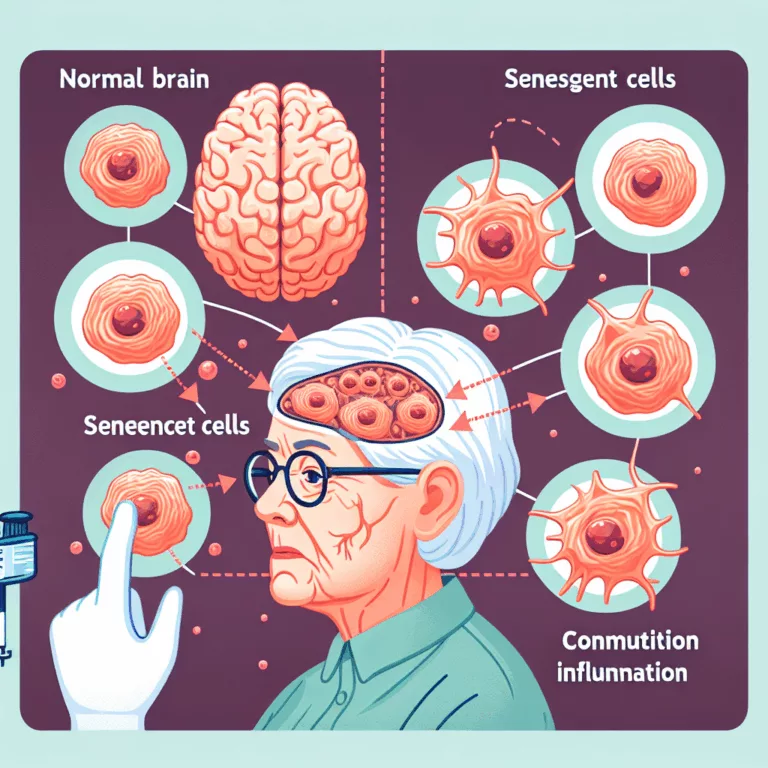

La chirurgie et les blessures peuvent entraîner des complications, notamment l’inflammation cérébrale chez les personnes âgées. Cette inflammation est souvent le résultat d’une réponse inflammatoire dans le corps et peut provoquer des problèmes tels que le délire postopératoire ou un déclin cognitif durable. Des recherches récentes montrent que le signalement inflammatoire produit par les cellules…

La composition du microbiome intestinal évolue avec l’âge, et il a été démontré que certains microbes inflammatoires se multiplient au détriment des espèces bénéfiques qui produisent des métabolites tels que le butyrate. Les patients souffrant de maladies neurodégénératives, qui sont souvent marquées par une inflammation chronique et un dysfonctionnement immunitaire, présentent un microbiome intestinal dysfonctionnel….

Les chercheurs examinent la nature liée à l’âge de la corrélation entre la fibrillation auriculaire et le risque de démence. Plus la fibrillation auriculaire est diagnostiquée tôt dans la vie, plus le risque de démence ultérieure est élevé. La question intéressante est de savoir quels mécanismes sont les plus importants dans cette relation. La fibrillation…

Le gène 16S rRNA est un élément crucial pour la compréhension des variations de séquence entre les espèces microbiennes, permettant un séquençage économique pour cataloguer le microbiome intestinal d’un individu. Cette méthode a révélé que la répartition des populations microbiennes change avec l’âge, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, notamment par…