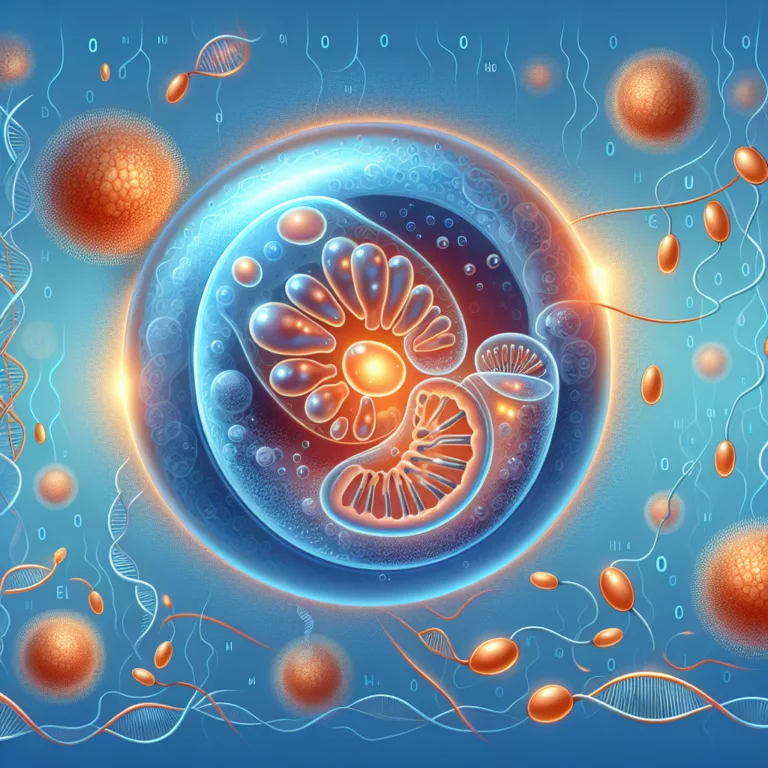

Rôle des Mitochondries dans la Communication Cellulaire et le Vieillissement

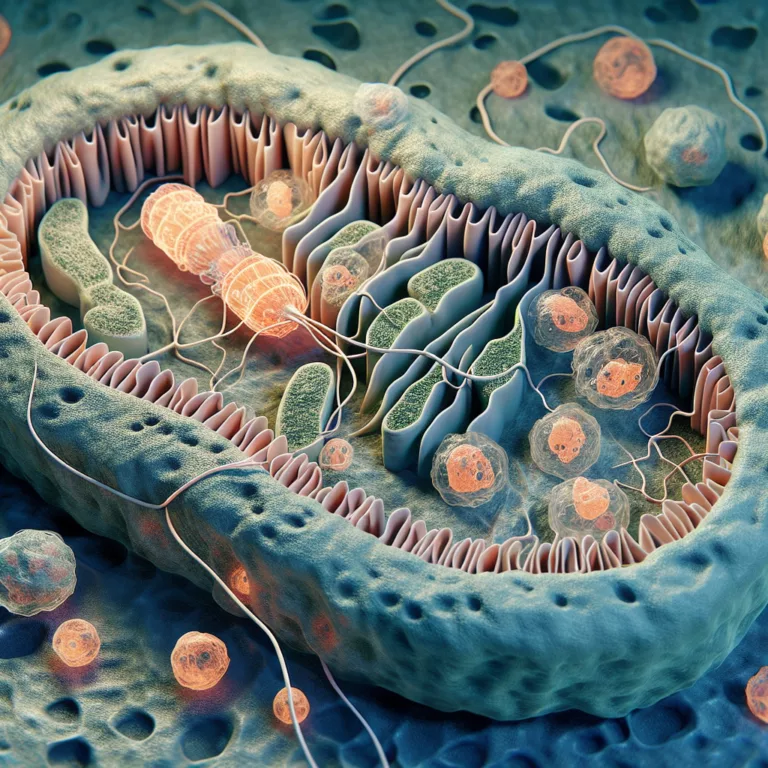

Les mitochondries, souvent décrites comme les centrales énergétiques des cellules, ont des rôles bien plus complexes et variés. Elles ne se contentent pas de produire de l’adénosine triphosphate (ATP), mais agissent également comme des hubs de communication moléculaire, influençant les autres mitochondries, les cellules environnantes et les cellules voisines. Lorsqu’elles deviennent dysfonctionnelles, ce qui est…