Circulate Health obtient 12 millions de dollars pour développer l’échange thérapeutique de plasma

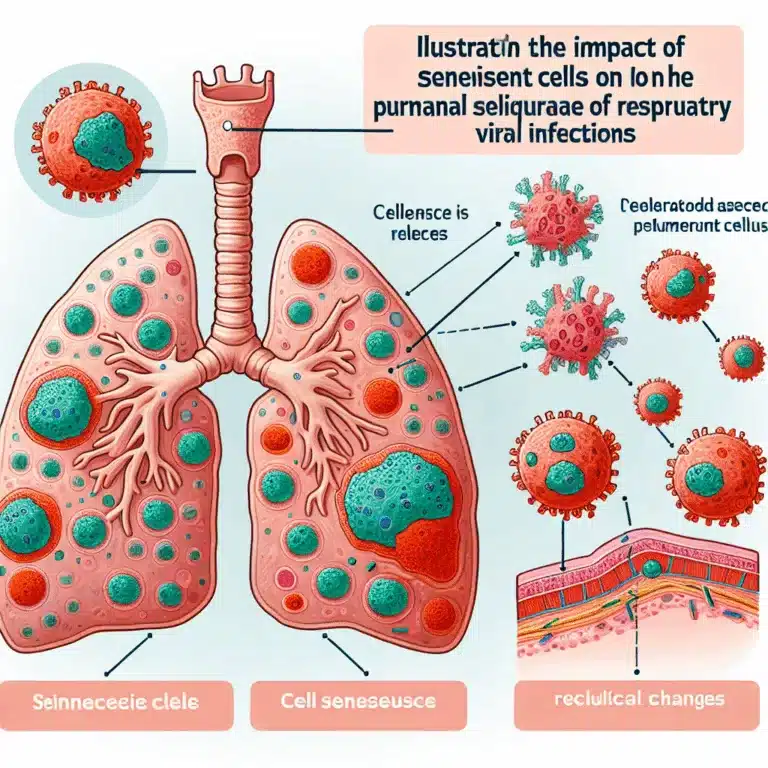

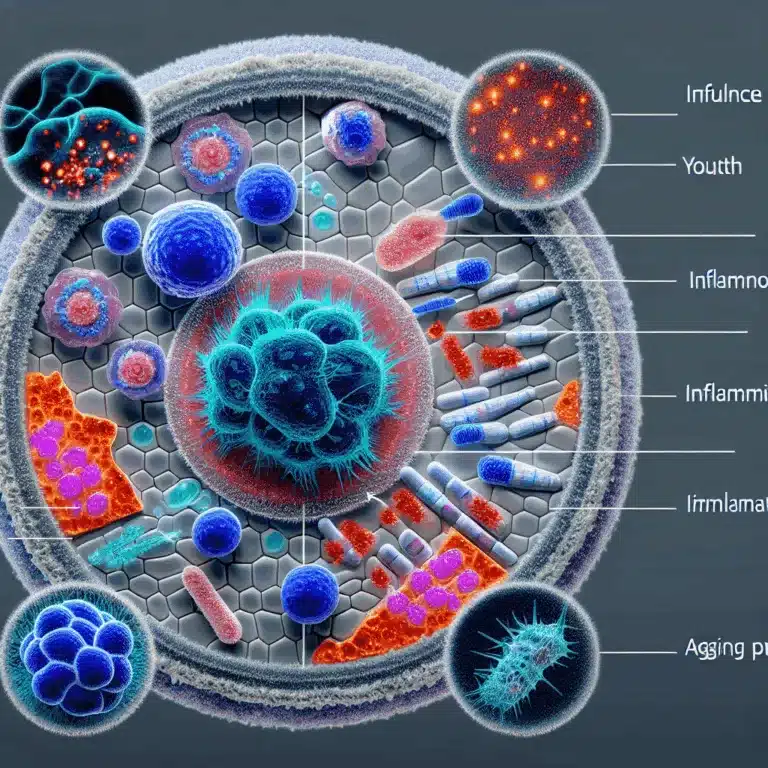

Circulate Health, une entreprise soutenue par Khosla Ventures, a récemment obtenu 12 millions de dollars en financement de démarrage pour développer ses cliniques de longévité offrant l’échange thérapeutique de plasma (TPE). Cette technologie vise à réduire l’âge biologique des patients en éliminant des facteurs pro-vieillissement et des protéines inflammatoires du plasma sanguin. Basée sur des…